電子書籍

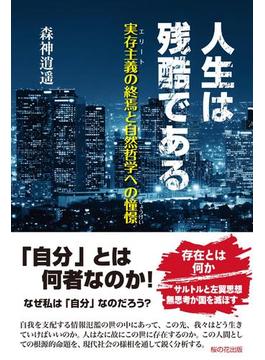

人生は残酷である-実存主義(エリート)の終焉と自然哲学への憧憬

著者 森神逍遥

『侘び然び幽玄のこころ』で日本の美しくも厳しい精神哲学を解き明かした著者が、「生きること」の本質と<自分>という存在の根源的命題を問う。人類73億人のほとんど全員が一生考...

人生は残酷である-実存主義(エリート)の終焉と自然哲学への憧憬

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

人生は残酷である 実存主義の終焉と自然哲学への憧憬

商品説明

『侘び然び幽玄のこころ』で日本の美しくも厳しい精神哲学を解き明かした著者が、「生きること」の本質と<自分>という存在の根源的命題を問う。人類73億人のほとんど全員が一生考えることなく終わってしまう人間の根源的命題<自分>について考察する。

現代哲学の在り方に疑問を呈しながら、新たな哲学(自然哲学=純粋哲学)の必要性を提示している。 著者が一貫して言わんとすることは、エリートと言われる人たち即ち学者や評論家あるいは一流企業人や官僚たちが、ただそれだけでエリートとして通用している事への懐疑と、政治家の器と視野の狭さに対する批判である。何より、戦後日本が1966年来日の哲学者サルトルによってアンガジェされた現実への警鐘である。いまだに言論人の支柱となっているアンガージュマンによって左翼思想が蔓延し、日本人の無思考化への著しい悪影響を与えていると分析する。

そして、著者は読者に問いかける―。

「人が考えるということ」「思索すること」とはどういうことなのだろうか。

そして「自分の人生を生きる」とは。

さらには、「自分」が「存在する」ということの本質は何だろうか、と問い直す。

「自分」はなぜ、<自分>なのか―。

高き理想を目指し、いま目の前にある現実を前向きに生きる―

この一見矛盾する事柄を止揚統合してこそ、真に生きるということであり、人にはその課題が与えられていると著者は説く。そのためには、自分の頭で思考し、自分の足で人生を切り拓くしかない、と著者は語り掛けてくる。

社会批評でありながら、読者に<自分>や「人生」について思考させずにはおかない「真に生きる」ことを求める人のための1冊である。

目次

- 序章 人生は残酷である

- 第一章 自然哲学への憧憬

- 〈私〉との出遇い

- 自分はなぜ〈私〉なのか

- 果たして〈私〉とは何者なのか―

- 16歳の帰結〈総体の私〉

- 〈死〉という宿命

- 生きるとは何か

- 分析としての〈死〉

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

タイトル(人生は残酷)どおりであってタイトルどおりでない

2017/05/26 14:23

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:謙子 - この投稿者のレビュー一覧を見る

世界の話、特に同盟国であるアメリカ、近隣諸国、中国、韓国の例を挙げ、世界の常識がいかに残酷で非常なものであるかを明示してくれている。そういう現実社会の中で、生きるということの意味を垣間見させてくれる本だと思う。旬な話も盛り込まれ、この本を読了した後と前では、その感じるところは違うと実感する事だろう。哲学が好きな人はもちろん、目まぐるしく情勢が変わる社会に行き詰まりを感じている人に薦めます。自分の生き方を改めて考えさせるものだと思うからです。

紙の本

西洋哲学的な考え方に囚われている自分に気づいてしまった!

2017/05/27 23:34

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:野の花 - この投稿者のレビュー一覧を見る

「物質は存在しない」とは、量子物理学が明らかにしたことだが、仏教は2500年前も説いてきた。西洋哲学では「外界は、私の意識によって生じているもので、自分がいなくなれば、世界は消え失せてしまう」と言う。それに対して、仏教は、「人も含めた世界が実はわれわれの共同の錯覚である」ことを説いているとあった。

本書を読んで、自分が西洋哲学的な考え方に囚われていて、仏教が説いていることとの違いを理解できていないことにはたと気づき、ショックを受けた。

池田晶子氏、永井均氏、下條信輔氏、中島義道氏の文章を通して、現代哲学の主流となっている分析哲学の矛盾点、間違いが解説されていて興味深かった。著者が言うとおり、哲学は分析哲学を脱して、形而上学へと回帰すべきだと思った。しかし、言語を拠り所とする西洋哲学は、形而上学的問いに対して答えを出すことができるのだろうかとも思った。

いずれにせよ、まず自分自身が西洋哲学的な考え方を乗り越えていかなければならないと感じた。