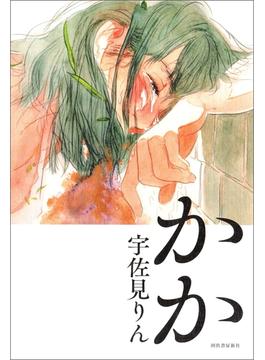

商品説明

うーちゃん、19歳。

母(かか)も自分も、もう抱えきれん。

選考委員・町田康、村田沙耶香、震撼。

痛みと切なさを描く20歳の才器、第56回文藝賞受賞作。

19歳の浪人生うーちゃんは、大好きな母親=かかのことで切実に悩んでいる。かかは離婚を機に徐々に心を病み、酒を飲んでは暴れることを繰り返すようになった。鍵をかけたちいさなSNSの空間だけが、うーちゃんの心をなぐさめる。

脆い母、身勝手な父、女性に生まれたこと、血縁で繋がる家族という単位……自分を縛るすべてが恨めしく、縛られる自分が何より歯がゆいうーちゃん。彼女はある無謀な祈りを抱え、熊野へと旅立つ――。

未開の感性が生み出す、勢いと魅力溢れる語り。

痛切な愛と自立を描き切った、20歳のデビュー小説。

関連キーワード

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

心臓の近くに置いておきたい本

2020/01/20 21:21

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ゆず - この投稿者のレビュー一覧を見る

正直読みやすいかと問われると私は読みにくいと答えると思う。話も終始重い。でも読んだら分かる、たわいもない描写で自分の気持ちをすっと言語化されて驚く間もなく心が軽くなる瞬間を味わう事が出来る。この本は紙で持ちたいと思ったので買いました。宇佐見さん受賞おめでとう。

紙の本

独創的な「語り」の文学

2022/04/23 08:08

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:hachiroeto - この投稿者のレビュー一覧を見る

全体が、「おまい」(お前)に向けた語りかけからなっている。『推し、燃ゆ』の畳みかけるような怒濤の一人語りとは違う、ゆったりとして落ち着いたテンポだが、やはり読み手を巻き込んでいくような独特のパワーがある。

舌足らずの語り口だが、その中に突然「うーちゃんには昔から自分のなかにだけ通じる不文律があって、そいは法律や世間にある倫理観なんかとはぜんぜんべつの規則性をもって自分自身を支配しています」のように硬い言葉が放り込まれる。ある種のアクセントのようになっているのだが、全体としてはシームレスにつながっている。このあたりの文体感覚は天才的です。全体のトーンは、初期の頃の川上未映子、あるいは町田康あたりを思わせる。読むうちにだんだんトランス感覚に支配されていくような。

内容はたいへん現代的で、切実。両親は父の浮気で離婚、母(かか)は酒を飲むと大暴れ。主人公は、ないがしろにされてもなお母と離れられない19歳の「うーちゃん」。そこで突然、家を出て熊野に行くことを思い立つというところに、新旧渾然としたおもしろさがある。もちろんSNSも登場。「推し」の話題も出てきて、このあたりは次回につながる要素を感じた。

紙の本

すごい作家が出てきた

2021/09/20 17:00

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る

購入は昨秋。

『推し、燃ゆ』が、話題になる中、2冊を同時購入した。その後、著者は芥川賞を受賞。やっぱりね、といった印象だった。

『推し~』もなかなかのものだが、この『かか』の方が個人的にはクオリティの高さを感じた。登場する人物(家族)の異様さゆえだろうか。今村夏子ワールドともまた違った独特な世界。

今後の作品が楽しみである。

電子書籍

れい

2021/03/18 20:08

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:れい - この投稿者のレビュー一覧を見る

『推し、燃ゆ』から入ったので、驚きの連続でした。描写は非常に生々しく、読んでいると息が詰まるように胸が苦しくなります。苦しい、汚い、醜い…。しかしそんな息苦しさの中にたしかにあるのは「生」の感覚。『推し、燃ゆ』よりも荒削りな感じがしますが、一気に読ませてしまう文章には脱帽でした。

電子書籍

複雑な母心

2022/02/22 22:48

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:岸谷 - この投稿者のレビュー一覧を見る

婚約者の母がこの本の「かか」と似ており、他人事ではないと一気に読み進められました。

会話だけでなく地の文も独特な方言口調で語られており、少し読みにくくはありますが、だからこそうーちゃんの苦しいという思いに寄り添えるのではないかと思います。

非常に個人的な解釈ですが、この本自体がみっくんに向けた遺書のような気がしており、うーちゃんは自殺してしまったのではないのかなぁ…とも考えてしまいました…

紙の本

若いって素晴らしい

2020/11/14 07:56

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

第33回三島由紀夫賞受賞作。(2020年)

三島賞としては最年少の受賞、作者の宇佐見りんさんは21歳でこの作品を書いた時はまだ19歳だったという、で話題となった作品。

しかも、昨年第56回文藝賞を受賞しているから、W受賞となった。

三島賞の選考委員の一人、高橋源一郎氏はこの作品が「かか弁」と呼ばれることになった独特の文体を「極めて評価が高かった。女性の一人称の語りは現代文学の潮流」と評価しているが、決して読みやすいものではない。

うさぎ年に生まれたからうさぎと名付けられた19歳の女性はまだ自身のことを「うーちゃん」といい、その名前で弟に語りかけるようにして書かれているが、どこの方言なのか、方言にもならない未熟な幼児語なのか、「かか弁」で全体が描かれているが、読む側にはかなり苦痛を伴うものではないだろうか。

文藝賞の選考委員の磯崎憲一郎氏はそれを「完全に失敗」としている。

それでも、心を病んだ母と娘、あるいは祖母と母との関係といった最近の女性作家たちがよく描く物語が新人賞に次々と選ばれるのは、なんといっても「書く力」だと思う。

139枚の中編ともいえない長さながら、びっしり書き込まれた文字を目の前にすると、しかもそれが理解しがたい「かか弁」であればなおさら、これだけの作品を書ける人はそんなにいないことを実感するだろう。

まさにそれは若い書き手だけが手にできる特権のような気がする。

中上健次に魅かれて熊野に行ってそこでこの作品を書く力を得たという宇佐見さんが、「かか弁」を離れてこれからどんな物語を書くのか楽しみだ。