「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

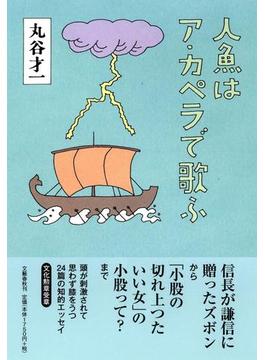

信長が謙信に贈ったズボンから「小股の切れ上つたいい女」の小股って?まで、頭が刺激されて思わず膝をうつ24篇の知的エッセイ。【「BOOK」データベースの商品解説】

織田信長が上杉謙信に贈ったズボンから、漢字検定試験のお粗末さ、戦後日本出版界の功績ベスト10まで…。頭が刺激されて思わず膝をうつ知的エッセイ。『オール讀物』連載を単行本化。【「TRC MARC」の商品解説】

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

不徳の致すところ

2012/02/23 08:10

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

おなじみ丸谷才一さんの薀蓄エッセイ。えーと、この前に出たのは『人形のBWH』だったかな。確か、『月とメロン』とか『袖のボタン』とか『双六で東海道』とか、丸谷さんのこの手の話は大好きで、もれなく読んできたつもり。

もしかしたら、一つや二つ読んでいないものもあるかもしれない。あるいはこんなことはいえないだろうか。著者の丸谷さんもどこかで書いたことなんか忘れてまた書いてしまった話とか。

ありそうだなあ。

今回もエニグマ暗号記なんていう第二次世界大戦に各国が必死になって奪い取ろうとした機会のこととか坂本竜馬が何故人気があるかとか満州の話とか、もちろん日本語の話や文藝の話、それは縦横無尽に展開されていて、へええ、はああ、の連続。

丸谷才一さんもえらいですが、こんなに高尚で知的なエッセイを連載している「オール読物」という雑誌もえらい。

そもそもこの雑誌、大衆小説というのだろうか、「文学界」と双璧をなす文芸春秋の雑誌だけれど、丸谷エッセイを楽しみにしている読者がいるくらいだから、もしかしたら「文学界」の読者の比ではないかもしれない。

知的な読者こそ大衆小説の楽しみを、ここは愉しみと書くべきだろうな、知っているのだろう。

そんな薀蓄エッセイのなかでも私が気にいったのは、バイブレーター(そう女性が使うあれ)の起源とか初めて前ボタンのついたズボンをはいた織田信長とか、下半身のたぐいのものが多いのは、私に問題があって、「オール読物」の読者が全体的にそうだということではない。

でも、この類いの話になると、丸谷さんの口舌滑らかになるような気がするのは、私だけかしらん。

これは下半身にすればもっと高尚なのだが、「姦通小説のこと」と題されたエッセイが面白かった。

丸谷さんは戦前の日本が姦通に神経をとがらせたのは天皇制の問題と関係があるんじゃないかと推測している内容ですが、そのあたりは省くとして、夏目漱石の代表作のひとつ『それから』が姦通小説の名作だという点に納得。

しかも、それが読売新聞の記事に反発して書かれたものではないかという、詳しい話は本書を読んでもらうしかないが、この推理、納得がいく。

丸谷さんの薀蓄エッセイでお酒の席が盛り上がることがないのは、これも私に問題があって、「オール読物」の読者全部ではありません。

今回はバイブレーターの話は使えそうだが。

紙の本

『オール讀物』掲載のものは、これが最後だったんでしょうかね

2022/10/09 00:01

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る

もうかなり前の話だけれど、私が丸谷才一なる人を知ったのは、雑誌『東京人』(だったか? そんなようなタイトルだった)に掲載されていたジャーナリズムを中心とした種々のマスメディアについて丸谷才一を交えた鼎談だったか。あるいは、週刊誌『週刊朝日』(だったと思うけれど)に折々掲載された日本語や言葉にまつわるあれこれを語った鼎談だったかなので、丸谷才一という人をかなりの間評論家かエッセイストだと思っていた。

なので、雑誌『オール讀物』にずっと掲載されていた丸谷才一の文章が一番馴染みがあったし、その文章が単行本化された時の想定が和田誠の手になるものであるというだけで、何冊か読んできた。

この『人魚はア・カペラで歌ふ』は、その『オール讀物』に2009年4月号から2011年9月号までに掲載されたものを集めて単行本化されたものということになる。ということは、丸谷才一の晩年のものだ。読んでいる限りではそんなことは全く感じられず、それまでのものと変わらない雰囲気であれこれと蘊蓄話が続いている。

どれも面白い話ばかりで、へーっと思ったり、思わずクスッと笑ってしまったりして、1冊楽しく読ませてもらった。どこが面白かったかは読んだ個人の側の好みや資質によって異なってくると思うが、私個人としては「アラジンと魔法のランプ」はもともと「アラビアン・ナイト」には入っていなかったということやバイブレーターの成り立ち、魯山人のお茶漬講義、小村雪岱のこと、モーツァルト効果などなど、挙げだしたらキリがない。

特に長篇小説の読み方・味わい方を説いた一説は、この頃頭の隅にこびりついている藝術と時間感覚と感動のことに通じることのようで教えられるところが多かった。