「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

- カテゴリ:一般

- 発売日:2021/03/16

- 出版社: ブックエンド

- サイズ:21cm/174p

- 利用対象:一般

- ISBN:978-4-907083-68-7

紙の本

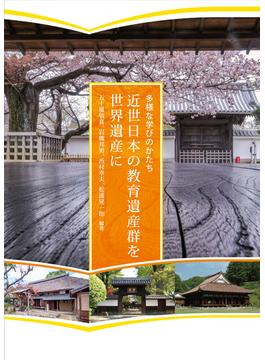

近世日本の教育遺産群を世界遺産に 多様な学びのかたち

著者 五十嵐 敬喜 (編著),岩槻 邦男 (編著),西村 幸夫 (編著),松浦 晃一郎 (編著)

近世ならではの民主的な営みを支えた近世日本の教育遺産群。足利学校(栃木県足利市)など、「近世日本の教育遺産」として世界遺産登録を目指す6つの資産の概要と魅力を紹介し、自由...

近世日本の教育遺産群を世界遺産に 多様な学びのかたち

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

近世ならではの民主的な営みを支えた近世日本の教育遺産群。足利学校(栃木県足利市)など、「近世日本の教育遺産」として世界遺産登録を目指す6つの資産の概要と魅力を紹介し、自由で闊達な日本の学びの源流を明らかにする。【「TRC MARC」の商品解説】

江戸時代、「泰平の御代」と呼ばれた世界史的にも稀有な社会を支えたのが、藩校、郷校、寺子屋などの多様な学びの場。リテラシーの向上によって、人々は身分を超えて情報を共有し、近代へとつながる経済や産業の発展や社会の安定を生み出した。本書は、世界遺産登録を目指す6つの資産──足利学校、閑谷学校、弘道館・偕楽園、咸宜園・豆田町の魅力を紹介し、自由で闊達な日本の学びの姿を明らかにする。【商品解説】

目次

- 目次

- 第一章 「近世日本の教育遺産群」の歴史と概要

- 近世日本の教育遺産群とはなにか_藤尾隆志(水戸市教育委員会)

- 近世日本の学習と教育のネットワーク_橋本昭彦(国立教育政策研究所)

- 第二章 座談会

- 近世日本の「学び」を世界遺産に

- 松浦晃一郎、岩槻邦男、五十嵐敬喜、西村幸夫、橋本昭彦、江面嗣人

- 第三章 多様な学びの場と日本の文化

収録作品一覧

| 近世日本の教育遺産群とはなにか | 藤尾隆志 著 | 4−20 |

|---|---|---|

| 近世日本の学習と教育のネットワーク | 橋本昭彦 著 | 21−34 |

| 近世日本の「学び」を世界遺産に | 五十嵐敬喜 述 | 36−52 |

著者紹介

五十嵐 敬喜

- 略歴

- 〈五十嵐敬喜〉1944年山形県生まれ。法政大学名誉教授、日本景観学会前会長、弁護士、元内閣官房参与。

〈岩槻邦男〉1934年兵庫県生まれ。兵庫県立人と自然の博物館名誉館長。文化功労者。

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

教育について考えさせられる

2021/05/05 09:45

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:想井兼人 - この投稿者のレビュー一覧を見る

江戸時代の教育について、それに関連した遺産を通じて説く1冊。江戸時代には藩校や寺小屋など様々な学校形態があり、士族から庶民まで幅広く教育がなされていた。身分を超えた教育システムができていることも大切だけど、その多様性と何より学ぶ側の意欲が大切と感じた。まず、義務教育制ではないため、学びたいという意欲が学校に通う動機となる。現代社会とは大違いで、義務教育という制度そのものについて考えさせられた。そして、多様性の大切さ。教育にも多様性があり、それは考え方の多様化にもつながるはず。一元的な現代教育についても考えさせられた1冊である。