紙の本

戸籍の記載は?

2021/12/08 15:43

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る

戦後の民法と明治の民法による相続は違うとなんとなく知っているが、詳しくない。確か長男が一人で全部だっけ?

横溝正史の『犬神家の一族』は遺産相続を巡る話。犬神佐兵衛の死亡時、民法は改正されていたのか?松竹梅の姉妹は戸籍になんと記載されていたのか?

『犬神家の一族』未読の方にはネタバレとなるが、戸籍法や民法の変遷と共にミステリを楽しめる。

紙の本

親も知らぬ佐兵衛に斧、琴、菊という家宝があるのは不思議だ

2022/01/27 22:57

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

映画やドラマ4はで何回も見ているにも関わらず、血縁関係の複雑さから理解できていなかったことがいくつもあることが分かった、犬神佐兵衛と神官大弐の妻・春代はできていた、つまり珠世の母、祝子は佐兵衛の子どもであり、ということは祝子は孫なのだ、こんな肝心なことすら理解できていなかった私は、この物語をちゃんと見ていたのだろうか、そして、松子、竹子、梅子の3人の娘は婚外子だったということも知らなかったし、彼女らの夫は婿養子だったことも知らなかった。著者も言っているように、選択制夫婦別姓制度への反対論として「姓を別にしたら家族の一体性が壊れる」という主張はあるが、「家族」の絆というのは破綻するときは容易いのだ。また、親も知らぬ佐兵衛に斧、琴、菊という家宝があるのは不思議だという著者のつぶやきには笑えた

紙の本

戸籍について

2023/01/24 13:25

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る

『犬神家の一族』を戸籍を通して読み解くものであり、また『犬神家の一族』を通して戸籍制度の変遷、そして現在に連なるその制度そのものを問うものでもある。軽い筆致は好みが分かれるかもしれないが、多くが自明視してそれを問うことがない戸籍制度について考える足がかりになる。

投稿元:

レビューを見る

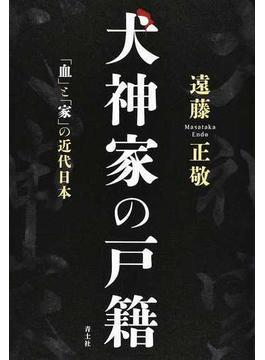

"戸籍"を切り口に、日本社会の在りようを分析してきた著者が今回取り上げたのは、あの「犬神家の一族」。

角川映画の『犬神家の一族』公開と、横溝正史作品の続々たる文庫化による空前のブームを、ほぼ同時代で経験していたので、どのような内容なのか興味を惹かれて手に取った。

犬神家当主、犬神佐兵衛。実に懐かしい名前だし、この名前を聞いただけで、一代の成り上がり者のイメージが浮かぶ。観てから読んだか、読んでから観たかはもう定かでないが、他のミステリーはほぼ細かな筋立ては忘れてしまったのに、こと犬神家に関しては、かなり詳細に登場人物や内容を覚えている。

だから本書を読みながら、「ああ、そうだった」、「そういうことだったのか」とスンナリ入っていけた。

敗戦後、日本社会が大きな変化の真っ只中にあった時代が本作の舞台となる。"一族"というだけに、親族・相続制度がどのように組み立てられていたのか、また戸籍制度において、具体的にどのような取扱いがなされていたか、について様々な角度から論じられる。

旧民法の「家」制度の法令上の仕組みについて詳しくは知らなかったので、孤児や棄児の無戸籍の場合の処理方法、家長の地位と家督相続、一夫一婦制における妾の存在、婚外子の戸籍表示、婿養子縁組と入夫婚姻の違い、戦争が戸籍に及ぼした影響等々について、犬神家を巡る具体的な続柄、人間関係を素材にして、多くの学びを得ることができた。

新憲法の下、不当な不利益が生じないよう、逐次、戸籍の記載方法にも配慮がなされてきているが、選択的夫婦別姓制度に根強い反対があるように、家族の一体性を保証するものは何なのだろうか、戸籍はどういう意義を持つのだろうか、そんなことを考えた。

また、横溝作品には複雑な家族関係の中で事件が起こる作品が多いが、横溝正史の義理の親子・兄弟姉妹の複雑な家族関係が、もしかすると何か反映しているのかもしれない。

投稿元:

レビューを見る

横溝正史ブーム時代に少年期を過ごしたので『犬神家の一族』には思い入れがある。朝日新聞の書評で紹介されていたので手に入れてみた。

読んで分かったのは日本の戸籍制度についてまったく無知だったこと。今も残る「戸籍」についてもなんの感慨もなかった。パスポートを取得する時に必要、くらいの認識。

しかしこの戸籍の存在とその根本にある思想が、天皇制や身分差別と繋がり、現在も解決されない夫婦別姓や同性婚などの弊害となっているのだ。

犬神家の人々の関係性を通して嫡子、諸子、養子などの定義(旧民法と新民法で定義が異なったりする)が説明される。

横溝正史がなぜドロドロした家族の関係を書き続けたのかにも言及。

何回作品を観たり原作を読んだりしてもすべての関係性を理解できなかったのだが、本書でやっと理解できた気がする。

しかしウチの親も、近親相姦やら男色やらが混在する横溝正史ドラマを小学生が観るのをよく許していたもんだ。

こう書いていて思い出したが父親だったかに「犬神佐兵衛と神主(育ての親)はホモ関係(どう表現したかは忘れたけど)なの?」と質問した気がする。

嫌な子供だな。

投稿元:

レビューを見る

著者は戸籍関係についての著書多数。

明治民法から新民法への遷移の解説に「犬神家」を切り口とした着眼は面白い。

明治民法での「男尊女卑」を強調するが、当時としては特段我が国特有の状況でもなかったのではないか。

戸籍の存在は必須でなく、現在においては無戸籍者も特段不自由なく生活できるという説明と「トリカゴ」での描写との乖離に戸惑いを覚える。実態はどちらなのか。

著者の主張は戸籍不要論、夫婦別姓につながるようで、大学教員特有の「リベラル」臭を感じるのは偏見だろうか。

投稿元:

レビューを見る

犬神家をベースに日本の戸籍制度の変遷について学べる一冊。横溝・角川・市川崑監督シリーズを楽しんできたものとしては手に取らずにいられなかった。2章目までが読み進め辛かったのは著者が「映画では犬神家の複雑な家族関係がわからない」と色々と説明を試みるが、76年の映画では全く問題なく血縁関係などわかったのでまどろっこしかったためだろう。犬神家の事件の設定と日本の戸籍制度の変革が絶妙なタイミングであることは面白い。76年の映画でその複雑な部分、特に青沼菊乃・静馬親子に関する部分は改変されてしまっているが。また犬神家よりも横溝正史自身の家族関係の方が事実なだけに興味を惹かれた。戸籍から読み解ける男尊女卑、家族内の序列・差別、日本の家制度のありようについて考えさせてくれる一冊。

著者がこの経歴で非正規雇用という事で日本の大学事情についても考えてしまった。

投稿元:

レビューを見る

「犬神家の一族」は金田一耕助シリーズでも好きな作品の一つなのだが、謎の多い作品でもある。

最大の疑問は、犬神家当主・犬神佐兵衛がなぜあんな奇妙奇天烈な遺言書を残したのかということ。

まるで犬神家の一族が遺産を巡って骨肉の争いをするように仕向けるような、実に巧妙で残酷な遺言状なのだ。そして実際に連続殺人という悲劇が起こってしまう。

この作品は「犬神家の一族」を戸籍から読み解くという面白い観点のため興味を持って読んだ。

ただ作品の内容的に原作のネタバレに盛大に触れている部分があるので、これから読もうと思っている方はスルーして戴きたい。

まず非常に興味深かった点としては作品の時代設定を割り出したことだ。原作では犬神佐兵衛が死亡したのは『昭和二十✕年二月』となっているのだが、著者は作中の登場人物たちの年齢から『昭和二十四年(1949年)』と割り出した。これは原作を注意深く読んでいれば分かることなのだろうが、私はもちろんそんなことは深く考えることなく何度も読んでいた(汗)。

ところが大ヒットした1976年の映画版では昭和二十二年(1947年)と冒頭テロップが出てくる。つまり著者が原作から割り出した時代設定より二年遡る。さらに横溝正史先生も『原作に忠実な映画化です』と語っていて、その時代設定に異論はないようだ。

だが戸籍の観点からすると矛盾が出てくる。何故なら1947年5月に日本国憲法が施行され、それまでの明治民法で相続と言えば『家督相続』と『遺産相続』の二本立てだったものが新憲法では『遺産相続』一本となったからだ。

1947年2月に死亡した佐兵衛の遺言ならば『遺産相続』だけではなくて『家督相続』にも触れなければおかしいだろうがそれがないということは新憲法が施行された後の時代設定、1949年であるべきでは?というのが著者の指摘だ。

他にも遺言では遺産相続に与れなかった者にも遺留分は認められるのでは?とか、そもそも遺言状は家庭裁判所にて開封されるべきでは?とか、犬神家は戦後の財閥解体の憂き目に遭わなかったのか?とか、作中出てくる博多復員援護局は正しくは博多引揚援護局であり1947年5月に閉鎖されている、など様々な疑問点や矛盾点を挙げている。

ただ原作も映画もファンである著者は冒頭粗探しをしたいわけではないと書いている通り、そこはそういうものとして受け止めている。横溝先生にも市川崑監督にも終戦直後の混乱期ならではの事件という狙いがあったのだろう。

戸籍という観点からすると興味深い点がもう一つある。

それは犬神家は佐兵衛を筆頭に、長女松子の亡くなった夫も含めれば十人の大家族なのだが、正妻を持たない佐兵衛は戸籍上『独身』となるのだ。

また松子・竹子・梅子の三姉妹もいずれも正妻ではない女性との娘になるため戸籍上は『庶子女』戦後は『女』と表記され、長女次女三女という表記はない。

原作では佐兵衛亡き後まるで松子が戸主のように振舞っていたが、法的には何の根拠もないということになるのだろう。そして『三種の家宝』を譲られた者が『犬神家の全財産、ならびに全事業の相続権を意味する』となっているのだが、それが『戸主』になることを意味するかはまた別の話になる。

戸籍という点で言えば犬神家の人間は戸主の佐兵衛を除くと庶子と婿養子ばかりだ。さらに『一九四八年施行の新戸籍法からは、一つの戸籍に記載されるのは二代までとなったので、それ以降であれば、「犬神家」は犬神佐兵衛/松子一家/竹子一家/梅子一家という四つの戸籍に分かれた一族となっている』、実に危うい繋がりの一族となる。

結局なぜ佐兵衛がこんな奇妙奇天烈な遺言を残したのか、連続殺人を引き起こし一族を瓦解させるその引き金を作ったのかは分からない。

著者は珠世が死んだときに静馬に財産が渡るとなっている以上、松竹梅三姉妹が静馬に財産を渡さないためには珠世を生かしておくしかないという仕掛けになっており、同様に静馬に財産が行かない以上は静馬に危害を加える必要もないという、二人を守る手段にもなっていると解説している。なるほど。しかし静馬からすれば非常に低い確率でしか遺産は譲られず、一時は嫡出子として迎えようとした(三人娘の妨害で叶わなかったが)ほど愛した息子にしては非情な扱いな気がする。

また佐兵衛は自身が孤児だったこともあり家格にこだわりはないが、珠世を三人の孫の誰かと結婚させることで家の維持したい気持ちはあったようだ。だがそうすると逆に珠世の野々宮家は断絶してしまう。それに珠世を引き取って見つめてきた佐兵衛なら彼女と佐清が想い合っていることは分かっているはずなのに、何故他の佐武、佐智も加えた三人から相手を選べと書いたのか。珠世が佐清を選ぶと分かってのあの遺言なのか。謎は残る。

個人的にこの作品は市川崑監督が言われるように『純愛』を追い求めた結果の物語なのだろうと思う。

佐兵衛は晴世と菊乃への『純愛』をあの奇妙奇天烈な遺言や三人の妾という歪んだ形で表現し、三人の異母姉妹たちは遺産という形の父親の愛情を追い求めた。

本来佐兵衛の愛情を一身に受けるはずだった静馬はそれゆえに佐兵衛の娘たちに憎まれ、珠世は一時は命も狙われた。

そして悲劇の後に残ったのは珠世と佐清という『純愛』カップルだった。一番かわいそうなのは菊乃と静馬親子なのだが、著者が書いているように珠世と佐清によりせめて菊乃に何かしら救いがあれば良いと願う。

他にもこの作品で知ったことをいくつか書いておく。備忘録なので適当な書き方で申し訳ない。

・孤児であった佐兵衛はどうやって戸籍を取得したのか。

戸籍法上の『棄児(親が誰なのか分からない)』として扱われ、佐兵衛が発見された場所の市町村長が『犬神佐兵衛』という名前を付けて年齢も推定して戸籍を作成したものと思われる。野々村大弐に発見された時はすでに犬神佐兵衛と名乗っているので、それまで放浪していた国内のどこかで作られたのではないか。

・猿蔵は五歳で両親を亡くしているので『棄児』ではない。珠世の母・祝子に引き取られたが、野々村家に入ったわけではないようなので彼のみの戸籍があるようだ。

ちなみに猿蔵はあだ名であり本名ではない。戸籍には本名が書いてあるはずだが、珠世も猿蔵と呼んでいるし古館弁護士も本名を忘れたと作中にある。

・戦死者の死亡届は親族を介さない。

��死者の『戦死広報』は部隊長が作成し、部隊長から戦死者の本籍地の市町村へ送付(この時に死亡届が作成されるということか)、市町村から『戦死広報』を遺族へ郵送という流れ。

・「入夫」と「婿養子」の違い

入夫 → 女戸主と婚姻し(女戸主が認めれば)自身が戸主になる。

婿養子 → 戸主でない女性と婚姻し、妻の養子になる。自身は戸主にはならない。

松竹梅三姉妹はいずれも婿養子を取っているので、戸主は松子・竹子・梅子になる。

・1898年明治民法により届出婚制度が施行された。それまでは事実婚が認められていた。そのため横溝正史先生の父親の駆け落ちや三度の結婚による複雑な家族環境が成り立ったのだろう。

・明治時代は妻・妾は同じく二親等だった。明治民法以降一夫一婦制が法制化された。

・小夜子と佐智(作中で死亡)の子(作中では妊娠中で生まれていない)が誕生後は、小夜子は竹子一家の戸籍から分離し、小夜子・子供世帯となる。佐智が認知していなければ子供の父親は空欄となる。だが死後認知というものもあるようだ。

・1976年まで戸籍は公開制だった。

・1914年からの寄留法により、本籍以外の場所に90日以上居住する者、本籍のない者、不明の者は現住地(寄留地)の役場に届出を行う義務があった → 1952年住民登録法へ移行する。

そのために菊乃は宮川松風と婚姻届けを出すことが出来ず(出すと犬神家に寄留地が分かってしまう)事実婚状態を続けた。作中では宮川香琴と名乗っているが通名であり本名は青沼のままである。

・静馬は津田家に養子に入ったため、戸籍上は『津田静馬』だが作中ではなぜかずっと青沼静馬と呼ばれている。

・戦時中は戸籍の他に兵籍という『軍人・軍属およびその予備軍の身分登録となるもの』があったが、それもまた戦災や軍主導による隠滅工作により消失、そのことが捜査の妨げになった。

投稿元:

レビューを見る

読みたい!と思ったきっかけは、佐清ファンだから(笑)

正確には佐清マスクのファン…

1976年の映画「犬神家の一族」が好きなことに加え、日本の戸籍制度に感じていたいろいろが学べて、個人的に有益な1冊となりました。

また作品の具体的な時代的な位置付けを知ることもできて、良かったです。

なにより、原作未読、映画しか知らない私にとって、とある事実が衝撃的でした!2つくらい(※)

その確認に原作読みたいなあと思うのですが、原作の表紙が怖くて、買いも借りもできません…

(※)1つはお琴の師匠にまつわるエピソード、もう1つは佐兵衛翁の女性感と佐兵衛翁の子供時代のエピソード

投稿元:

レビューを見る

書評を読んで…20%

タイトルに惹かれて…30%

籍とは、イエとは、家族とはを考えたくて…50%

この本を買った理由とそのウェイトである。

7年前に妻と結婚した時、籍を妻の実家とした。正確な言い方をすれば、私と妻が結婚して新たに作られることになった籍を、便宜上妻の実家がある場所にした。私にとって籍とはそれぐらいの認識であり、別にどこにおいても全く問題ないもの想っていた。様々な住民サービスと結びつく住民票と異なり、本籍は法律行為との関係でも、日常生活と結びつく機会は稀である。

他方、昨年から今年の正月にかけて母方の祖父母が相次いで亡くなったことがきっかけで、もしもの時のために行政書類一式を集めた両親が、私の本籍が妻との入籍を期に妻の実家になったことを知り(入籍時に一応いった記憶はあるのだが)、相当ショックを受けたようだ。普段本心をあまり言わない母が、電話でいつになく真剣な口調で尋ねてきたことで、その大きさを図ることが出来た。

法律上の籍の扱いや私の感覚と、私の両親の籍に対する感覚にあるズレが気になっていたのだ。そしてその背後に、イエという存在があることにも気づいていた。実家で育った期間とその後の期間がそろそろ同じになるこの時期に、イエや家族、家族のつながりの意味を考えさせられる読後であった、

投稿元:

レビューを見る

求めていた本。横溝正史作品はそのトリックより背景(家庭環境や土着文化、歴史)が楽しめる私向け。自分の家が少し複雑なので、似ているところもあり興味があった。

小学生の時から金田一好きなのは、それでなのかな。祖父母が岡山から出てきた人で尚且つ、そのことを話さず、私が生まれてから1度も帰ってきないのは未だに謎。そんな謎を膨らませる犬神家の戸籍。素晴らしい。

投稿元:

レビューを見る

本書は昨秋(2021年10月)に刊行されたものだが、僕が手に取ったのは今年の夏。同氏の著作は「戸籍と無戸籍──日本人の輪郭」を読んでおり、同様のテーマ(戸籍を題材として日本の家制度の根底にあるものを炙り出す)の本書を読むかどうか迷ったが、折しも「犬神家の一族」でヒロインを演じた女優・島田陽子夭折が報じられたばかりでもあり、子供の頃テレビの再放送で見た同映画が急に懐かしく思えて購入。

前掲書が、主に日本のイエ制度の起源を天皇を「家長」とし臣民を「家の一員」とする擬制された「一家」に求めるという趣旨だったのに対し、本書はもう少し柔らかく、映画の登場人物を題材に婚外子や妾、棄児などといった非典型的な属性が、戸籍制度上どのように扱われてきたかを論じる。そこかしこで披露される蘊蓄がなかなかに面白く、また深く考えさられる。個人的には中国や韓国における血縁や戸籍の扱いが、つい最近まで日本のそれと大きく異なっていた点などが興味深かったが、なんと言っても衝撃的だったのは原作者・横溝正史自身の放埒な父親が生み出した複雑極まりない家系図である。あの偏執的なまでの家系図に対する執着が、自身にルーツをもつものだとはついぞ知らなかった。

非常に読みやすい本であり、映画や原作に通じていなくても十分楽しめる。普段、意識することの少ない「戸籍」に思いを巡らすための契機としておすすめ。

投稿元:

レビューを見る

戸籍から読み解く「犬神家」。原作と映画の違いも多々あって面白かった。映画は何度観たか分からないほど観てるけど、原作は未読なので、今度、読んでみようかな。

投稿元:

レビューを見る

『犬神家の一族』を戸籍という観点から精緻に考察する。改めて犬神家の複雑な血縁関係が浮かび上がる。単に重箱の隅を突くように作品の法的矛盾を論う作品ではない。おすすめ。

投稿元:

レビューを見る

何度も映像化された横溝正史の名作を、「家系」という観点で

読み解く作品である。

本書を読む前に原作を読んでおさらいしようと思ったのに、

我が家の本棚には見つからなかった。金田一耕助シリーズは

絶対に読んでいるはずなのに。

仕方がなないので映像作品(石坂浩二版)を観たのだが、本書で

も言及されている通り、原作と映像作品とでは相違点が結構ある

のよね。原作、どこ行った?リサイクル書店で買い直して読むか。

天涯孤独で氏素性も判明しなかった犬神佐兵衛が一代で築いた

犬神財閥。生涯正妻を娶らなかった佐兵衛には、各々母の違う

娘三人がいた。

佐兵衛の死後、弁護士によって公開された遺言書がいくつもの惨劇

を引き起こすことになる。おどろおどろしい惨殺場面は、映像作品

で観ると衝撃的であった。

佐兵衛が起こした犬神家は旧家ではない。だから、佐兵衛以前の

家系を遡ることは出来ないが、本書は作品の登場人物それぞれが

戸籍上ではどのような扱いになるのか。現民法・明治民法と

照らし合わせて解説している。

戸籍の専門家の手になる書なので難しいかな?と思ったが、そんな

ことはない。分かりやすい言葉で書かれているので、民法に明るく

なくなくても十分に読める。

もう複雑怪奇としか言えないのよ、犬神家の戸籍は。それに匹敵

するくらい、横溝正史の家系も複雑なのね。これは面白かった。

戸籍のみならず、作品の舞台となった年代の時代背景や日本各地

に残る犬神伝説にも言及されており、興味深く読んだ。

犬神家の悲劇の元凶はすべて佐兵衛にありってことで理解した。

理解した上で、やっぱり再読したいなぁ。

尚、私はジャニタレによる金田一耕助は嫌いである。金田一さん、

そんなイケメンじゃないんですけど。あ、それを言ったら、石坂浩二

もか。でも、石坂版の坂口良子は可愛いんだよな。