「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

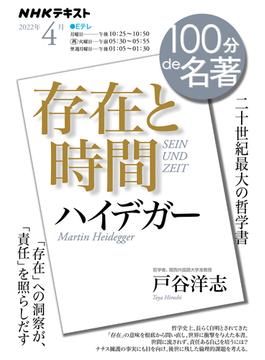

「存在」の問い自体を刷新した20世紀最大の哲学書。未来に残したその倫理的課題とは。

古代ギリシャ以来、哲学史上最も重要なテーマのひとつとされてきた「存在」。その問い方自体を刷新し、20世紀以降の哲学に決定的な影響を及ぼしたのが『存在と時間』である。

未完に終わったうえ難解なことでも有名なこの書を、専門用語は最小限に、人間一人ひとりの生き方という視点から解読していく。世間の空気に流されず、自らの良心と向き合って生きる決意をもつことで本来的な自分として生きることを提唱したハイデガー。しかしナチスを擁護したことで、後世の哲学者たちに新たな倫理学的課題を残すことになる。なかでもハイデガーの教え子だったハンナ・アーレントとハンス・ヨナスは、ハイデガーを批判的に読み、その思想を乗り越えようとした。彼らの思索も参照しつつ、排外主義や差別がはびこる現代社会に生きるわたしたちが「他者への責任」を引き受け、他者と共に生きるとはどういうことかを考える。【商品解説】

著者紹介

戸谷 洋志

- 略歴

- 哲学者・関西外国語大学准教授。1988年、東京都生まれ。関西外国語大学英語国際学部准教授。法政大学文学部哲学科卒業後、大阪大学大学院文学研究科博士課程を修了。博士(文学)。大阪大学大学院 医の倫理と公共政策学教室特任研究員、大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構特任助教を経て現職。ドイツ現代思想研究に起点を置いて、社会における科学や医療のテクノロジーをめぐる倫理のあり方を探求する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。

著書に『ハンス・ヨナスを読む』(堀之内出版)、『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来る子どもたちのための倫理学』(慶応義塾大学出版会)、『原子力の哲学』(集英社新書)、『Jポップで考える哲学 自分を問い直すための15曲』(講談社文庫)など。共著に『漂泊のアーレント戦場のヨナス ふたりの二〇世紀ふたつの旅路』(慶応義塾大学出版会)など。

関連キーワード

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

ハイデガー入門

2024/04/13 12:36

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:あんこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

ハイデガーの略歴からはじまり、『存在と時間』に出てくる概念を具体例を交えながらやさしく解説してくれている。

紙の本

平野啓一郎の『100分de名著 金閣寺』以来のヒット(個人的には)

2022/04/30 15:59

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る

本テキストを何回も読んで、番組も何回か観直して、非常に腑に落ちました。素晴らしい企画と内容と判りやすさでした。特に、(世人も含めて)「誰も他人から、その人が死ぬことを引き受けてやることはできない」(65頁)という一文に刮目させられた。アーレントやヨナスの問題提起を説明した第4回も非常に明快で有益でした。

紙の本

「存在」の問い自体を刷新した20世紀最大の哲学書

2022/04/30 15:37

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:kapa - この投稿者のレビュー一覧を見る

私はいわゆる「デカンショ」世代ではないが、学生時代一応「哲学」の講義にも顔を出し、また、何冊かの哲学書も読んだ。しかし、当時ハイデガー『存在と時間』は、題名こそ知っていたが、ついぞ読むこともなく内容も知ることはなかった。それをNHK-Eテレ「100分de名著」が取り上げたのである(2022年4月放送分)。「ファスト映画」ではないが、2時間足らずで三大難解哲学書(カント『純粋理性批判』ヘーゲル『精神現象学』)の一つを解読してくれるという。

解説は若手哲学者戸谷洋志氏。氏は今何故この本なのかを説明している。まずこの本は西洋哲学の難題「存在の意味」について「哲学史全体をひっくり返すような議論」を展開し、「その後の哲学の潮流を決定的に方向づけた」「20世紀最大の哲学書」である、また自国第一主義の抬頭やコロナ禍という危機の時代に、既存の価値観が揺らぎ分断と対立が先鋭化している今だからこそ読まれるべき「名著」だという。

現代人にとって「人はなぜ不安になるのか、自分らしい生き方とは何か、なぜ人は世間の目を気にするのか」という「人生を考えるうえで重要なヒント」が説得力をもって論じられている。著者の解説を要約すれば、『存在と時間』は日常世界で周りの人がやっていることに従って「非本来的」に存在している人間が、どのようにして自分らしい人生である「本来性」を取り戻し選べるかを追求し描き出した壮大な物語である。難解な哲学用語(例えば「現存在」、「頽落」、「先駆」、「投企」など)も出てくるが、現在の日常生活に引き直し(例えば「いじめ」とか「SNS上での誹謗中傷」など)、晦渋な表現ではなく、かみ砕くように説明してくれるので、わかりやすくストンと理解できる。

自分なりに整理すれば、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」ではだめで、「良心の呼び声」にしたがってみんなに同調しないで生きていく、自分自身らしくあろう、と決意し、責任のある主体として「他者への責任」を引き受け、他者と共に生きることをと自覚することである。

しかしハイデガーと言えば、ヒトラーの賛美者でありナチス加担者として批判されてもいる。ハイデガーの思想には、ナチス・ヒトラーが付け入る隙があったのだろうか。ハイデガーの弟子のひとりハンス・ヨナスによる批判と氏の解説から、「隙」は「決意性」にあるようだ。ハイデガーによれば、「良心の呼び声」にしたがって「決意」するにしても、その「良心」が何であるかは何も教えてくれないのである。ということは、自分がどんな「決断」したとしても、それを止めるものはないということになる。つまり間違った選択をしたり、暴走したりしても「良心」はそうした自分を制止してくれないのである。

「ハイデガーはヒトラーの…決起と意志のうちに、歓迎されるべき何かをみたのだ。…とにかく決定すること、すなわち総統と党が決定することを毅然とした決意性それ自体の原理と同一視したのである」(ヨナス)。そしてこの「歓迎されるべき何か」とは、悪名高いハイデガーのフライブルク大学総長就任演説にでてくる「民族共同体」だったのである。

第三帝国下ドイツ人はどの集団に属するにせよ、ほとんどがヒトラーという汚点に穢されている。科学・芸術分野でのナチス協力者を扱った研究書も多い。美術・建築・音楽、そして物理学までもが協力者の仲間入りをしていた。政治とは縁遠いとおもわれる哲学の分野での協力者研究に『ヒトラーと哲学者』(イヴォンヌ・シェラット白水社2015)がある。かつて読んだものだが、ハイデガーの思想を少しは理解したので、再読してみたい。

紙の本

驚異のわかりやすさ

2022/04/24 00:04

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:hachiroeto - この投稿者のレビュー一覧を見る

わかりやすいばかりがすべてじゃないが、それにしてもこの本のわかりやすさは只事じゃない。あの超難解な『存在と時間』のコアを鮮やかに取り出し、返す刀でハイデガーのナチス加担を斬る。番組もとても良いです。