- 販売開始日: 2025/04/18

- 出版社: 笠間書院

- ISBN:978-4-305-70326-2

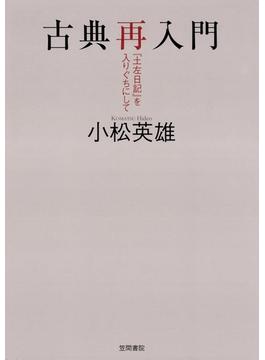

古典再入門 『土左日記』を入りぐちにして 新着

著者 著:小松英雄

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使...

古典再入門 『土左日記』を入りぐちにして

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

教室で習った古文教えた古文をリセット。仮名文の楽しさにはじめて触れる醍醐味と目からウロコの連続。古典文法に呪縛された、断片としての古文から、文学作品としての古典への再入門。

目次

- 第1部 前文の表現を解析する(従来の共通理解とその問題点

- 仮名の形成と仮名文の発達 ほか)

- 第2部 女文字から女手へ(女文字とは

- 女文字の実像-貫之の書いた女文字 ほか)

- 第3部 門出の日の記録(発端

- 初日の日記)

- 第4部 絶えて桜の咲かざらば

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紀貫之は女性のふりをしていない

2007/02/17 01:35

8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:北祭 - この投稿者のレビュー一覧を見る

古典文学の前文は、「春はあけぼの〜」(枕草子)、「祇園精舎の鐘のこゑ〜」(平家物語)、「行く河の流れは絶えずして〜」(方丈記)と、いずれ劣らぬ名文ぞろい。その中にあって『土左日記』の前文は実に奇妙である。

をとこもすなる日記といふものをゝむなもしてみむとてするなり

現代語訳を引けば「男の人も書いていると聞いている日記というものを、女の私も書いてみようと思って書くのである」とある。これは、紀貫之が女性のふりをして日記を書いたとされる原拠となった一文である。実は、この通説には誤りがあるという。著者によれば、前文を除く「土左日記」全体を通して、紀貫之が女性のふりをしているどころか、逆に、それを否定する証拠ばかりが上げられるというのだ。そうだとすれば、あの前文は、いったいどう解釈すればよいのか。著者はいう。

<名文家として知られる貫之らしくないどころか、バカでも書かないような文を冒頭に据えて、この裏にナニカあるぞと読者に悟らせ、そのナニカがナニであるかを突き止めさせようという貫之の計算だった>

ここには、定説を覆すことを拒む古典文学の専門研究者への痛烈な批判が込められている。一つの文章を読解する際、必要以上に古典文法にこだわるのみで、テクスト全体や前後の文脈からのアプローチを欠く粗忽な研究手法への苛立ちを、著者は隠そうとはしない。

著者は、「そのナニカ」を解き明かしてゆく。一字一句おろそかにせず、論考はすすめられる。読解のヒントは、『古今和歌集』の和歌にみられる文字遊び。先の前文に織り込まれた、をとこもす(=男文字=漢字)、をむなもじ(=女文字=仮名)、という言葉の複線構造が鍵となる。

紀貫之によって仕組まれた計算が、おおよそ一千年ぶりに解かれたとき、『土左日記』の前文は、上っ面をなでた場合の評価から一転、練り上げられた名文であることが明白となる。著者は語っている。

<『土左日記』の前文に、日記を「女文字」で書こうと断わっているのは、事柄を忠実に記録する漢字文の日記ではなく、これから旅の出来事を雅の視点で捉え、それにふさわしい仮名文で描写しようという意思の表明ですから、この作品は、漢字文による俗の日記と異なる「雅の日記」という、新しいジャンルの開拓でした。貫之が試みたのは雅の和文を、雅の極致である和歌と融合して表現することでした。 以上のように考えるなら、女性に仮託したという従来の説明が、どれほど浅薄であったか理解できるはずです>

今後、『土左日記』を女性仮託とした教科書や注釈書は、すべてその内容を書き改めねばならない。