投稿元:

レビューを見る

2023年1月29日、図書館から借り出し。

昨晩読み始めて今日の午前中に読了。

まるで小説のように書かれたドキュメンタリーだった。

バーンスタインと一人の日本人男性との交流だけだったらなんだかなぁというところだったけど、偶然というか、その前に日本人女性との交流があったことが、結果として劇的な展開になっている。それにしても、バーンスタインのスタッフたちの資料整理能力には驚嘆する。それがなければ、この本が書かれることはなかった。それと、その男性の死後公開することになっていた書簡が、たまたまのミスで著者が見ることができたというのも僥倖だった。

ウェスト・サイド・ストーリーの映画を見て、マンボ・ズボンを買ってもらって、ジョージ・チャキリスのように足を上げて町中を走っていた小学生以来のバーンスタイン・ファンの私からすると嬉しい本だった。

投稿元:

レビューを見る

すごい研究。さすが吉原先生。みんなも読みなさい。2019年に英語で出した本を日本読者向けに書きなおしたそうな。バーンスタインビジネスの姿と、おつきあいのあった男女、そして日本の企業とかの関係の話。

投稿元:

レビューを見る

レナード・バーンスタインという人はなんと細やかで且つおおらか。愛のパワーに満ち溢れた人だったのだろうか。

音楽を通じて世界中の人々を魅了し、大人も子供もプロアマも関係なく身近な人々にも愛し愛されて。米政府が彼と音楽を利用したかったのはわかるけれど、信念とユーモアで対抗するその姿勢も含め改めて巨匠の巨匠たる所以を知る。世界を救うのは核ではなく愛!

読了後、ついYouTubeで彼が指揮する姿に魅入ってしまったけれど、音楽は一期一会。そろそろコンサートホールでオーケストラに浸りたい。

私の人生にもナマの音楽(と愛)を取り戻さなくちゃ!

投稿元:

レビューを見る

予備知識は皆無。どんな巨匠なのか、何も知らないまま読み始めてしまった。

でも、それが却って良かったのかもしれない。

音楽と人間をこよなく愛し、人を愛することと音楽を愛することは私にとって同じことだと言ってのける台詞を読みながら、彼の創る音楽を想像することができたから。

技術的な巧さや凄さだけではない、人間的な魅力を兼ね備えた人。そしてそれを音楽で表現できる人だったのだろう。そんなレナード・バーンスタインという一人の人間を愛した二人の人の、人生の記録。そういう本だと思う。

レナード・バーンスタインという人を評するような論文ではない。いたずらにセンセーショナルに、ドラマティックにしたりするような読み物でもない。「レニー」へ手紙を書いた二人の日本人の、その人間性や、口幅ったいことを言えば成長の軌跡のようなものに著者が感動して、それを伝えたい!という強い情熱を持っているのが伝わってくるような内容だった。音楽評論なんかじゃない、そこがとても良かった。

特に、若い頃のクニの、よりストレートな手紙は心を打つものが多い。身を焦がすような恋の切なさは、誰もが一度や二度は味わったことがあるだろうけれど、そういう気持ちが思わず甦ってきそうな臨場感あふれる言葉の数々。そのまま作品として通用しそうなほどの表現力に感嘆した。

大抵はみんな、そういう気持ちと折り合いをつけてオトナになって、たまに取り出して眺める卒業アルバムのように普段は目に触れない程度のところに仕舞って、セピア色になっていくのを感じながら年を重ねて、、、やがて思い出の一部にしてしまうのだろうけれど。

到底、そんな片付け方はできないほど強く、深く関係を築くことができてしまった彼らはある意味、とても幸せな、選ばれた人たちだったのかもしれない。たとえ、感じた幸せの分だけ、もしかしたらそれより少し多いくらいの辛さや、寂しさや苦しみや、切なさに耐えなければならなかったとしても。

手紙の内容から書き手の気持ちを慮るような、やや遠慮がちなトーンも窺える前半から、次第に後半へ進むにつれて、二人の手紙の内容と共にこの本の筆致も変わってくる。どんどん引き込まれてしまって、頁をめくる手を止められなくなってしまった。

物理的に近い距離に居ること、隣で一緒に時間を過ごすことだけが愛ではない。二人はおそらくそういう結論にたどり着いて、それを実践したのだろう。

レニーの見つめる、その同じものを見、感じて応援しようという立場に立った二人の存在は、レニーにとっても何より嬉しく、心強く、幸せなことだったはず。

やがて二人はそれぞれの歩む道を見出し、しっかりと自立して活躍するようになる。時を経てさまざまなことが変わり、年齢を重ねても、変わらず強くレニーへの愛情を持ち続ける二人の生きざまはとてもカッコいい。

「愛を見つけなさい」

レニーがクニにそう言ったらしい記述が出てくる。そういえばラングストン・ヒューズの詩にも似たことを言ったものがあったっけ。

クニの返事はこうだった。

「僕は幸せです。なぜならあなたを愛しているから」

世間一般に通用する「フツー」の幸せの形から外れてもなお、それが自分の幸せなんだと自覚し、それに伴う苦しみをも併せのんで愛し抜くことができる人はそういない。そういう愛のカタチもあることを体現するのは、口で言うほどたやすいことではなかったはずだし、実際、本当はもっと波乱の時代もあったのだろうと感じるシーンもある。でも結果的には彼らは、その出逢いからレニーがこの世を去るまで支え続け、そしておそらく今に至るまでも愛し続けているのだということが分かる。

この本の終盤、著者がこの手紙の束と出会った経緯や、二人とのやりとりが紹介されている箇所がある。

若い頃とはいえ、かつての自分が書いたプライベートな手紙の内容を公開されることへの葛藤があったことも率直に記されていた。まさに、著者の真摯な、伝えたいという情熱があったからこそ実現した内容だということが分かる。

「愛そうとする意思を持ちたい」というレニーの台詞が出てくる。そういう人だったからこんなに愛されたのだろう、と思う。

愛のある音楽には、説得力がある。

たぶん、文章も。

絵でも、彫刻でも、きっと。

人の心を打つものには、たぶんそういう共通点がある。

愛にあふれたレニーを愛した二人の、そのありように魅せられた筆者だからこそ実現した愛のある1冊。

素敵な人生哲学が、たくさん詰まっていた。

投稿元:

レビューを見る

恥ずかしながら、レナード・バーンスタインをこの本で知った。

音楽や芸術、スポーツなど、政治とは関係ない、関係なく純粋に追求したいと思っても、そうはいかないんだなあという印象。

バーンスタインは自ら上手く利用しているところもあるように見受けられたけど、この時代のユダヤ系アメリカ人、そしてバイセクシャルの彼には、大変なことも多かっただろうなと思う。

そんな彼を理解し、愛して、支えた人が日本にいたという…そのレベルの人がいたことも驚きだけど、バーンスタインが世界中にそんな人がいるであろう中で、何十年も彼らと交流を温めて続けていたことに衝撃を受けた。

この人はなんという包容力、人を愛する(信じるなのか?)力を持っていたんだろう。そういうところが、世界的に評価される彼の音楽に滲み出ているのかも…

音楽には疎いけど、彼の音楽を聴いてみたくなった。

私たちの世代でクラシック愛好家は親が好きでないとなかなかいないだろうと思うのだけど(育ちが悪いからかもしれない)、当時はそんなに人気だったのか…。周りに話せる相手が思いつかないけど、誰かに話したくなる本だった。

※でも、あとがきで橋本さんが書かないで欲しいとあるように、こんなにプライベートなものを世界中に出版してしまうのもどうかなと…ちょっと思いました…

投稿元:

レビューを見る

議会図書館の手違いで本来公開されるべきではなかった手紙を、作者が閲覧したことがこの本の始まり。

「個人のミクロな物語が、歴史のマクロな構造の中で織りなされる」という視点から、戦後から1990年までの戦後日本の物語である。カリスマをめぐる愛の物語的ノンフィクションであった。

愛という言葉が何度も出てくるのだが、しかし、この場合、愛って何だろう。安易すぎないか?

・「愛そうとする意志」を全うするのはひじょうに疲れるもの

・ほんものの音楽を奏でるには、すべてを捧げて音楽に献身することが必要なんだ

・バーンスタインのようにミュージシャンの血を湧かせて鼓動を高めてくれる指揮者には、であったことがありません

投稿元:

レビューを見る

バーンスタインの人柄、偉大さ、愛の深さ、音楽の素晴らしさ、全てが詰まった本でそれに歴史的背景や2人の日本人との繋がりを描いた作品。久しぶりにノンストップで読み進めてしまい、後半にさしかかるに連れ読み終えるのが惜しくなってしまった。 音楽って、素晴らしい!人って、素晴らしい!

投稿元:

レビューを見る

作曲家や指揮者としてのバーンスタインは知っていたが、その人となりは全く知らなかったのでとても興味深く読み終えた。そして偶然図書館で目にしたバーンスタインへの一日本人のファンレターから戦後の日米の文化交流に寄与したバーンスタインの人となりを読み解こうとした作者のセンスに感心した。かなりの知識と探究心がないと宝が目の前にあっても気が付かないで素通りしてしまうと思う。

投稿元:

レビューを見る

レナード・バーンスタインというアメリカの音楽家のひととなりを、

米図書館に保管されていた日本人2人の書簡を通して立体的に著した本、

というところか。

私はこのレナード・バーンスタインという人を知らず、、、

ウエストサイド物語の音楽を担当した人、とこの本で知るくらい。

なので思い入れがない。

日本人2人のうち、一人の女性の文章の上品さ、奥ゆかしさには惹かれるもがあった

バーンスタインの日本第一号のファン?が、けなげに彼を追い、交流を深める。

それはなんとも素敵だった。上野和子さん。結婚して天野和子さん。

もう一人は男性。橋本邦彦さん。

バーンスタインの性的思考は男性にあったとのことで、

日本人男性の彼もボーイフレンドに選ばれていた。

ただのボーイフレンドではなく、バーンスタインの興行を企画するまでに

彼は成長する。金融機関の会社員を捨てて。

しかしまあ、男同士のラブレターは少々しんどかった。

そういう本。

最後に90近くなった和子さんの写真が出てくる。上品。すてき。

投稿元:

レビューを見る

40年以上バーンスタインにファンレターを送り続けた天野和子。バーンスタインと激しい恋に落ち、数多くのラヴレターを送った橋本邦彦。ふたりが綴った数々の手紙を通して、芸術と愛に生きた巨匠バーンスタインの実像に迫る。

天野、橋本両氏が生きているうちにこの本が書かれてよかった。とても面白かった。

投稿元:

レビューを見る

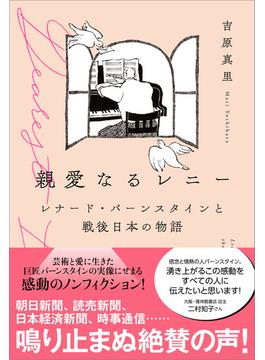

親愛なるレニー

レナード・バーンスタインと戦後日本の物語

著者:吉原真理

発行:2022年10月31日

アルテスパブリッシング

この本を読むまで、レナード・バーンスタインがゲイだったことを知らなかった。妻子がいたので、バイというべきかもしれないが、本を読む限り、東郷健のいう「いつわりのセクシャリティ」が近いような感じもする。時代が時代だったから、ゲイだが結婚せざるを得なかったというような。

また、彼はどちらかというとアメリカ的な、体制的な人間だと思っていたが、反戦、反核を訴え、レーガン政権の下で台頭した新保守主義に危惧し、折からのAIDS流行に対して政府が無策であるばかりか、それを政治利用して保守派を勢いづかせる政策に反発していた。下院非米活動委員会から共産党シンパとみなされ、パスポートを没収され、1953年には非愛国的な団体や共産党との関わりを否定する宣誓供述書に署名する屈辱も体験した。1988年には、ブッシュ大統領(パパブッシュ)から授与される国民芸術勲章を辞退している。

ユダヤ系だったため、イスラエルは支持したものの、思想は極めてリベラルだったようだ。

著者はジャーナリストやノンフィクションライターなどではなく、ハワイ大学アメリカ研究学部教授。NY生まれ、東大出身。2013年にワシントンのアメリカ議会図書館に所蔵されたレナード・バーンスタイン・コレクションの膨大な目録の中に、見慣れない2人の日本人の名前を見つけた。小澤征爾でも五嶋みどりでも大賀典雄でもない。Amano,Kazuko(天野和子)とHashimoto,Kunihiko(橋本邦彦)だった。10数個あるフォルダを開けてみると、それぞれがバーンスタインに書き送った個人書簡だった。著者は貪るように読みふけり、6年をかけて調査し、2019年に英語で原著を出版。去年、自ら日本語版を書いて本書とした。

天野和子(旧姓上野)は、少女時代の1947年に最初のファンレターを送ってから40年以上にわたってバーンスタインの熱心なファンであり、理解者、日本の友人として彼と交流した。一方、橋本邦彦は、1979年に日本でバーンスタインと出会い、激しい恋に落ちて、やがてはバーンスタインの仕事の手伝いもするようになる。この2人の手紙から読み取れる事実、そして、バーンスタインの戦後の軌跡、とりわけ日本における彼の活動などを紹介し、多くの日本人が知らなかった彼の行動や心情を紹介しているのが、この本。ボリュームはあったが、思ったよりもずっと面白かった。

1929年、名古屋生まれの上野和子は、父が商社マンで、子供時代をパリで過ごし、パリ国立高等音楽院でピアノを勉強していたが、ナチス侵攻により1941年に帰国した。戦後、日比谷のCIE図書館(GHQが設置した施設)に通い、バーンスタインのエッセイに出会い、彼のレコードを同じ図書館で見つけて聴き、すっかり虜になった。1947年、バーンスタインもまだ20代の若き指揮者だった。彼女はファンレターを書いた。当時は船便、しかも住所が不明だったので送ったのはアメリカで最も権威のある音楽雑誌の編集部宛、バーンスタイン氏に転送してください、と。バーンスタインはその年、イスラエ���やヨーロッパで指揮をしてアメリカを不在にすることしばしばだった。

返信など期待すべくもなかったが、1年以上がたった1948年10月、サイン付きの写真が同封された手紙が来た。そこから、2人の手紙での交流が始まる。上野和子は英語で、時に流暢なフランス語を交えて書簡を送った。

バーンスタインが大スターとなり、和子は結婚して天野和子として2人の子持ちになっていた1961年、42歳のバーンスタインは初来日ツアーをし、2人は出会う。コンサート後、夫と4歳、1歳の子供とともに楽屋を訪れた。以後、来日のたびに交流。コンサートに行くことはもちろん、リハーサルに招かれ、食事に誘われるなど、親交は深まっていった。

橋本邦彦は、1979年の日本ツアーの際、ある人から紹介されてコンサート後に出会い、恋に落ちて最後の夜を過ごす。そして、毎日のようにラブレターを書いた。出会って4週間で20通。東京の多摩地区の一戸建てと思われる住所。海に遊びに出ているという記述。裕福な匂いもする。本人はこれまで挫折をしたことがないと言っているので、恐らく受験も仕事もうまくいっていたと思われる。当時、損保会社で高給を得ていたようだ。

橋本は、バーンスタインから一緒に住もうと誘われていた。バーンスタインは前年に妻を亡くしていた。橋本は仕事を辞めるわけにもいかず、長い休みも取れない。2人にとって、一緒に住むことは現実的ではない。また、何度もヨーロッパで一緒に過ごさないか、と誘われたが、それも休みが取れないと断り続けた。バーンスタインは当時、ドイツのグラモフォンに移籍すべく交渉を続けていた。しかし、ある時、ついに誘いを受けて休暇を取り、ミュンヘンへと出かけることに。ファーストクラスの航空券が送られてきた。

その後もミュンヘンで過ごしたことがあり、2人の関係は続いたが、30歳を前に会社を辞めて、劇団四季でプロの俳優となった。オーディションには既に受かっていた。

バーンスタインにとって、日本における大きな音楽活動の一つは、1985年の「広島平和コンサート」。その時、バーンスタインの紹介で上野と橋本が出会う。以後、2人は友情を深め、バーンスタインにとって最後の大仕事ともいえる札幌でのPMF~パシフック・ミュージック・フェスティバル(1990年)において2人は大活躍することになる。PMFは、将来有望な若手演奏者が環太平洋地域からオーディションで集められ、バーンスタインが教える教育プログラムだった。

著者は、執筆に際して上野和子を探し出すのがあまりにも大変であることを認識していたが、橋本邦彦が持っていたリストに連絡をすると、あっさりと会うことが出来た。橋本は検索すると、現在はフリージャーナリストとなっている。

バーンスタインはPMF後に行ったロンドン交響楽団を引き連れての日本ツアー中、体調を崩し、途中で帰国。その年に世を去った。

*******

1969年6月30日付の米コロンビア・レコードの記録によれば、バーンスタインの売上総額は42万7639ドルと堂々たるもの。しかし、レコードはそれほど売れておらず、クラシックレコードはどれもせいぜい100枚単位だった。1000枚単位で売れたのは、前年公開の「2001年宇宙の旅」のサウンドトラックやクリスマスものばかりだった。

「ウェスト・サイド・ストーリー」による収入は、作曲のバーンスタインと、振付師、原作者、作詞者の4人で分割されたが、それでもバーンスタインが生涯に作曲した作品すべてをあわせても比較にならないほど大きなものだった。

バーンスタインは3人の子供に恵まれた。妻のフェリーシャは舞台やテレビでの仕事をつづけたが、生活の中心は家庭に置いた。バーンスタインは、自分の同性愛を公にしないこと、フェリーシャを屈辱的な目に遭わせないことを彼女に約束していた。男性の恋人と住むために家を出たが、うまくいかずに戻ると、妻は末期の肺がんになり、1978年に他界した。その年の日本ツアーは降板した。天野和子と再会したのは1979年夏だったが、今度は、天野の夫が膵臓癌で余命いくばくもない状態だった。ホテルのロビーでまず夫のことを伝えると、静かなロビーには号泣が響き渡り、彼は長い間ひたすら大声で泣き続けた。

バーンスタインは、AIDSの研究を提唱したり、支援活動をしたりするにあたって、自分自身の性的アイデンティティを出発点にはしなかった。音楽家として、ユダヤ系として、アメリカ人として、リベラルとして発言はしたが、同性愛者としてそのような活動をすることはなかった。

1983年、バーンスタインの会社「アンバーソン」は、「バーンスタイン65歳誕生日委員会」を立ちあげ、8月25日には核兵器凍結を支持すべく、水色の腕章をつける運動を呼びかけた。支持を表明したリストの中に、クラウディオ・アバド、アーロン・コープランド、ミッシャ・マイスキーなどの音楽家や、ミア・ファロー、ポール・ニューマン、エリザベス・テイラーといった芸能人の名前が並んだ。日本人は、中部日本放送の佐久間哲也、龍村ヒリヤー和子、橋本邦彦。

広島平和コンサート。その夏の広島は異常な暑さだった。リハーサル会場で冷房がうまく作動せず、熱気もムンムン。それによって会場のスプリンクラーが誤作動し、土砂降りのような状態になった。水浸しの会場、大混乱。そんな中、バーンスタインはひとり、ホールのピアノに歩み寄り、軽快なブギウギを弾き始める。みんな吸い付けられるように集まり、ピアノにあわせて即興演奏をしたり、楽しそうに踊ったりした。

投稿元:

レビューを見る

アメリカ議会図書館にあるレナード・バーンスタイン・コレクションに収められている二人の日本人からの長年にわたる多数の書簡をもとに、レナード・バーンスタインと日本との関わり、戦後日本のクラシック音楽について、アメリカの文化に関する世界政策、そしてレナード・バーンスタインの平和、反核に関する強い行動力、若い音楽家を育てる教育者の姿勢を著したノンフィクション。

二人の日本人と個人的に長年に渡り、親交を続けていたこと、この二人の書簡のとても文学的で読む者の心に響く文章に感動すると共に、現代のメール等では著しきれない手紙の気遣い(便箋やカードを選ぶこと等)に心動かされた。

また、アメリカの図書館ではこのように細部にわたるバーンスタインのコレクションを収蔵していることにも驚かされた。

バーンスタインの生涯、また日本人二人が関わる日本とバーンスタインとの交流に感動した。

投稿元:

レビューを見る

月イチの読書会の課題テキストだったので読んだ。

バーンスタインと言うと、ウエストサイドと、キャンディードと、指揮者という事位しか知らなかったので新鮮だった。

昔観た「踊る大紐育」と言う映画の音楽がバーンスタインだったと言うのにも驚いた(ミュージカル名は On The Town)。あと、ウエストサイドを自ら振ったレコードは晩年になるまで無かったこと、又そのボーカルはキリ・テ・カナワ、ホセ・カレーラスなどオペラ歌手を起用した事も。

日本初来日の演目が凄い現代音楽だったというのにもびっくりした。

色々知らなかった事が知れた事は良かったのだが、文章としては、ちょっと素直に入り込めなかった所があったのは、元々学術書として書かれたからかもしれない。個人的に知りたい事が、あまり書かれて居なかったのでイマイチ消化不良。

まず、洋書として出版され、その後に著者本人が改めて日本語で加筆訂正した物だそうだ。

もっとバーンスタインについて知りたいと思った。

この後公開されるブラッドリー・クーパーが演じる映画も楽しみ。

※ ブクログに載せた文章と同様です。

投稿元:

レビューを見る

バーンスタインのことは殆ど知らずに読み始めた。

音楽と人を全力で愛したバーンスタイン。核廃絶を強く臨んで、そのための活動もしていた。歌舞伎、能に深く惹かれていたバーンスタイン。

妻を深く愛し、同時に同性の男性も愛した人。とても人間的な人だったのだと知った。

バーンスタインが若き音楽家たちに投げかけた言葉も深く心にささった

投稿元:

レビューを見る

指揮者のバーンスタインについて、日本の2名のファンの手紙をもとにして描いたものである。日本のオーケストラの状況について説明されているし、協賛した様々なテレビ局や新聞社等のマスコミも描かれているので、マスコミが自画自賛して紹介するのも理解できる。

日本のオーケストラについて卒論で扱う場合には読んでおくといいと思われる。

原本は異文化交流分野の修士論文か博士論文であろうと思われるが著者は書いていないので不明。