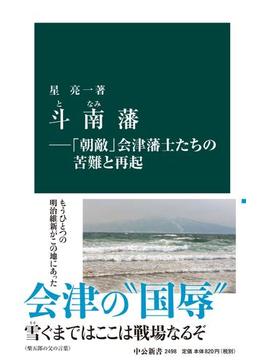

斗南藩での苦しみ

2018/12/03 20:23

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みか - この投稿者のレビュー一覧を見る

会津戦争後、旧会津藩士やその家族たちは斗南藩へと移った。そこでは、考えられないほど過酷な生活が待ち受けていた。引用される文章を見ても、その過酷さを思うと悲しすぎる。その中でも広沢安任や山川浩たちのような人たちがいた。

山川浩は新政府に仕えても辛いこともあった。

斗南藩だけでなく、蝦夷地に行った藩士たちの事も記されているので分かりやすい。

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:たか - この投稿者のレビュー一覧を見る

白虎隊で有名な会津藩。その後の歴史。教科書では教わらない事実。幕末維新を冷静に振り返る。

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る

斗南に生きた会津武士の例が多々あり実情がわかる。しかしながら非常に難しいことながら猪苗代の選択肢があったことには全然触れず著者の悪い癖で薩長に対する恨み節が強すぎるきらいがある。

投稿元:

レビューを見る

最近流行りの?雑な明治維新否定本でもなし、

(あとがきに私見として若干書いてあるが、

これはこの著者の変わらぬスタンスでしょうし)

読みやすく、一気読みしました。

”ある明治人たちの記録”と言った感か。

感想は色々あるのだが個人的に一番驚いたのは

会津藩国家老の西郷頼母が糞みたいな評価だったことだ。

本書を読む限り当時からの低評価だったようだが

自分は大昔の日テレ年末時代劇”白虎隊”での

里見浩太朗か司馬遼太郎の”王城の護衛者”他等での

「会津の大石内蔵助」的悲劇の名家老のイメージしか

なかったので(”八重の桜”は未見)・・・。

投稿元:

レビューを見る

八重の桜で初めて耳にした斗南藩。

その悲惨さに注力した本というのも、読んでみたいものだと思っていたので、早速、読了。

会津人たちの苦悩が描かれ、移封は会津をひとり戦犯扱いする所行であると、その理不尽さが訴えられている。

それでも、北方の地で生きながらえた人たちの中からは、その地を開拓し、新たな産業を起こそうという動きが見られた辺り、さすがだと思えた。

投稿元:

レビューを見る

2018年は 明治維新 150年ではなく 戊辰戦争 150年

忘れてはいけない

「長州と 仲良くはするが、仲直りはできない」

投稿元:

レビューを見る

旧会津藩士が移住を命ぜられた知る人ぞ知る斗南藩。その成立経緯、行政機構、主な人物を中心に語られる。言語を絶する苦難、あたかも日本国内の難民であるかのような扱いであった。

私もその末裔として本書を手に取ったが、このような境遇に追いやった薩長に悲憤を感じる。中公新書にはよくぞ出版してくれたと喝采したい気持ちになった。

より多くの日本人に明治維新の裏側にこのような事実があったことを知ってほしい。会津の国辱はまだ雪げてはいない。

投稿元:

レビューを見る

江戸幕府の時代では雄藩として名をはせた会津藩が、戊辰戦争に敗れたのちに新政府から見せしめのために転封を命ぜられたのがタイトルの斗南藩だった。

実収がたったの7千石しかないこの不毛な土地に送り込まれた2万人近い元会津藩士とその家族たちは、極貧の生活にあえぎ、飢えと寒さでバタバタと死んでいく。その状況下、斗南藩のリーダーたちは、領民を飢餓から救い、将来の藩の興隆を考え血のにじむ努力をする。

そんな中、廃藩置県により状況が大きく変わる。藩への拘束がなくなった(直後に斗南藩は弘前県に合併され、消滅)ことで、ある者は活躍の場を求めて帝都に向い、ある者はより豊かな土地を求めて北の大地(北海道)をめざし、またある者は斗南の地に残った。

あらすじはそういったところでしょうか。本書では斗南藩成立の過程と、廃藩置県後の人々の活躍を丁寧に記しています。

斗南藩大参事 山川浩や、少参事 広沢安任の活躍に紙面が割かれるのはわかりますが、それ以外にも本書でしかお目にかかれないような人物の活躍も丁寧に記されていて大変参考になります。

朝敵の汚名を着せられ、社会的なハンディキャップを抱えることになったにもかかわらず、大志を捨てず、精力的に活動して成果をあげていった元会津藩士たちの活躍に驚きと感動を禁じえません。

個人的に心に残ったのは広沢安任。

廃藩置県に際して同志たちが次々と斗南を離れていったのに対し、彼は残りました。おそらく貧困、老いや病でこの地を動けない多くの民を案じたのでしょう。彼らの仕事探しに奔走しています。

廃藩置県直後に青森県知事が大蔵省に提出した報告書によると、斗南に移住した会津人は当初 約1万7000人。これが2年の間に1万3000人に減り、その中から約3000人が出稼ぎで土地を離れている。そして残った約1万人のうち、およそ6000人が病人や老人だという。まさに惨憺たる状況であり、広沢も相当苦労したであろうことが見て取れる。

そんな中で、広沢が七戸藩の大参事であった新渡戸伝(新渡戸稲造の祖父)から様々な援助を得ることができた場面が描かれている。

**********

広沢は、自身は斗南に残ることを宣言し、・・・人々の仕事探しに奔走した。

資金援助も含めて積極的に支援してくれたのは、十和田開拓の功労者七戸大参事新渡戸伝だった。

・・・

苦労人だけに広沢の苦悩が手に取るようにわかり、従来から農工具を提供くてくれ、さらに今回の廃藩置県で、帰農を希望する人を受け入れることも約束してくれた。

広沢は意志の強い強情な人間で、決して人に涙を見せることはなかったが、このとき新渡戸の前で号泣したという話が伝えられている。

**********

広沢の置かれた状況を念頭にこのシーンを想像すると、こみ上げてくるものがあります。

その後広沢は日本で最初の洋式牧場を開き、日本の肉食文化定着に重要な役割を担うことになります。

終盤はどこか郷土史研究報告に近い趣があり、評価が分かれるかもしれません。

しかし明治維新後の隠れた歴史を知る上で、お手軽���豊富な知識を得られる良書だと思います。

投稿元:

レビューを見る

第1章 会津藩の戦後処理

第2章 なぜ南部の地に

第3章 移住者の群れ

第4章 斗南の政治と行政

第5章 会津のゲダカ

第6章 廃藩置県

第7章 揺れ動く心

第8章 斗南に残った人々

第9章 北の海を渡った人々

第10章 流れる五戸川

著者:星亮一(1935-、仙台市、小説家)

投稿元:

レビューを見る

戊辰戦争後の会津藩の辿った悲劇がわかる。人は、生まれた時代に寄ってその人生が決まってしまう。会津藩の人たちは、江戸時代に生まれれば、幸せな人生を送れたと思うが、維新後に生まれたために賊軍にされてしまう。会津藩の悲劇が書かれているが、薩摩・長州は江戸時代には外様大名として虐げられていた.....。

投稿元:

レビューを見る

「ある明治人の記録-会津人柴五郎の遺書」を読み、会津の歴史を補完する意味合いで手にした。

戊辰戦争後の会津藩。

そこに暮らしていた人々は朝敵の汚名を被り、不毛の地と言われた下北半島に移され屈辱の日々を強いられる。まったく理不尽な仕打ちの中で、力強く生き陸奥地域の発展に貢献した会津人魂を強く感じた。

現政府は明治維新の再来か。維新周年事業などを華々しく催した裏側で、会津にとっては戊辰周年なのだ。いまだに溝は埋まらない。そんな歴史に翻弄された当時の人々の無念を思うと胸が詰まる。

投稿元:

レビューを見る

戊辰戦争その後、会津藩降参後に下された新政府の指示が

青森県下北半島への移住命令。藩名を斗南藩という。

会津若松の方々のそれぞれの明治時代の軌跡が語られています。

歴史は双方から見ないといけないですね。

投稿元:

レビューを見る

戊辰戦争に敗れた会津藩は、下北半島に転封を命じられるが。不毛の荒野で藩士たちは次々に斃れていく。明治維新のもう一つの真実とは

投稿元:

レビューを見る

僕たちにはそれぞれに出自についての「歴史」があります。故郷や一族には過去にどのような出来事があったのだろうか。僕の場合、本当に知らなかったこと、理解しようと思わなかったことが山ほどあって、今でもすべてを把握しつくしているわけではない。少しでも出来事をつなぎ合わせたりして、僕につながり、連なることどもをくっきりと思い描いておきたい。会津を追われた人々が流されたのは、北東北の僻地、いまの青森県三戸から北の下北半島まで。土地は荒野そのもの、言葉も通じない、冷害で食べ物もないところだった。幼い命、老いた命、将来を嘱望された命は随分と失われた。生き残った人々はその無念を忘れてはいない。

投稿元:

レビューを見る

明治維新後の大日本帝国が世界大戦に突き進んだのは、敗戦を経験していなかったからではないか。

勝てば官軍、歴史は勝者が編纂する。

戊辰戦争で敗れた奥羽越同盟の雄藩、会津藩は朝敵として転封される。

向かった先は不毛の地、現在のむつ市を中心とする下北半島だった。

28万石から3万石へ、実情は7千石にも満たない原野で会津藩士と、その家族は飢えにと病気に苦しみ斃れていく。

この仕打ちは明らかに、戊辰戦争の意趣返しであった。

歴史の教科書の明治維新では語られることのない、敗者の末路。