個人的には、色々な面で大変勉強になりました書籍でした。

2017/05/20 14:23

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:楓 - この投稿者のレビュー一覧を見る

先ず、本書を読了して、「我々の意識は、心の中で”氷山の一角”に過ぎない。又、心の大部分を無意識の領域が占めている。そして、無意識に因って、如何様に我々が様々な形にて支配,作動等されているのか!?」を改めて痛感致しました。

それ故に、無意識に関する事柄を認識(把握,理解)する必要性を、強く感じました。

そして、著者と様々な分野でご活躍なさっておられます4名との対談は、それぞれ大変勉強になりました。

それから、4名の方々がそれぞれ教えて下さる『無意識を整える習慣』も、皆様に取りましても大いに今後のご参考になられるのでは...!?

更に、それらの中で、ご自分の琴線に触れた項目を実践されるのも宜しいのでは...!?

以上の様な次第で、色々な面で大変勉強になりました書籍でした。

7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みーやん - この投稿者のレビュー一覧を見る

この本は、無意識をテーマにした「対談本」です。

本の表題に「30の習慣」とあるので、ノウハウ本のように思われるかもしれませんが、その点では期待しない方がいいです。

話者が気づいた過程に思いをめぐらせることで得られる本に思えます。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る

無意識のようで意識しているようで、結局は自分の行動って、自分の普段の物の積み重ねなんだなということが分かりました。

投稿元:

レビューを見る

心理学の分析上、「幸せになろう」とするより、「誰かを幸せにしよう」としている人の方が圧倒的に幸福。

ビジネスで相手の目を見て話すのはNG。相手にプレッシャーを与えてしまうし、いろんなチャンスを見逃す。相手の鼻あたりを見ると、相手の表情も周囲の状況もよくわかり、多くの情報量を得られる。

氣や無意識に入れる為の知恵などは、原理では説明できなくとも、実際にできる事が大切。

無意識に入るまで「型」を繰り返し稽古する。

プラスの言葉を使い、プラスの記録をつける。

不安を感じたらフッと息を吹いてマイナスの観念を吹き飛ばす。

心と体を一つに用いる「心身一如」を心がける。

自然で安定した姿勢を理解し、実践する。

臍下の一点に心を鎮め、深くて静かな呼吸を行う。

「集中」はするが「執着」はしない。

わたしは空としてある。そのものに実体はないが、あらゆるものとのつながりの中にある。つまり、私が私というコアを持って独立したものとしてあるという考えは幻想。

私たち個々の存在は、綱の結び目のようなもの。結び目としての実体があるわけではなく、ひもとひもの結節点が仮にそう呼ばれている。ひもを縁を見るならば、一人一人の存在は個々が独立した実体としてはなく、縁と縁の結び目に仮に成り立っている。

「前後際断」とは、前の事と後ろの事を連続的にとらえるのではなく、一瞬一瞬を新鮮な気持ちで大切に生きていく意味。

念仏を唱える。コーリングを聞く。

自分の存在を「ご縁」で成り立っていると認識する。

感情を手放し「○○の感情が湧いてきたようだねぇ」と客観視する。

毎朝、「今日が人生最後の日だったら何をするか」と考える。

呼吸や身体感覚に意識を向け、「今、ここ」にいるようにする。

必要最小限のものだけを持ち、シンプルに過ごす。

掃除したり、ものをあるべき場所に置いたりして環境を整える。

真剣であっても深刻になり過ぎず、「これでいいのだ」と思う。

委ね、手放し、任せる。

ゆっくり歩き、ゆっくり話し、ゆっくり呼吸する。

感覚を鋭敏にして開き、考えずに感じる。

わかろうとし過ぎず、わからないままにしておく。

漠然とした思いつきに名前をつけ、忘れないようにする。

一点を注視するのではなく、ワイドアングルビューで観る。

「森だったらどうするだろうか」と考えてみる。

森に行く。

日本では、茶道や華道といったあらゆる「道」を学ぶ事で、心身一如が当たり前に身につく。心を整える事が体を整える事であり、体を整える事が心を整える事になる。

米国型の競争社会に飲み込まれずに、別のレイヤーに行く事。美という価値観を受け継いで有効に活用する事。

子供の頃に考えていた根源的な問いを思い出す。

古来の伝統や学問に親しみ、その本質を再発見して���る。

美や芸術に触れ、道を究め、人間性を深める。

「みずから」と「おのずから」のあわいを感じる。

宇宙の視点と量子の視点を行き来する。

自分の体や心と対話する。

自然と触れ、自分がその一部である事を感じる。

合理主義、進歩主義、自由意志、脳一元論、弱肉強食、要素還元主義といった近代以降のパラダイムが重視されずぎた現代社会から、世界と身体と心のつながり、調和とバランス、オープンな循環、分野横断型の知の集積といった思考へ。

投稿元:

レビューを見る

トークショーにいったあと、山田さんと稲葉さんのとこから。いやあ、稲葉さんの教養の深さが滲みでてますねえ笑 全体的にこのトーンで無意識って語れるんだと関心し、より興味が湧きました!

投稿元:

レビューを見る

いい言葉で無意識という倉庫を満たす

寝る前のスリーグッド

嫌なイメージを思い浮かべたら吹き飛ばすように息をふっと吹く

投稿元:

レビューを見る

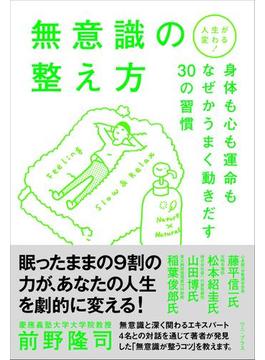

無意識と深く関わるエキスパートの4名の方との対話集。

心身統一合氣道継承者、藤平信一さん、光明寺僧侶、松本紹圭さん、株式会社森へ代表取締役、プロコーチの山田博さん、東京大学医学部附属病院医師、稲葉俊郎さん。

職業は違うものの個性豊かで楽しいお話が聞くことができた。

普段使われていない9割の意識を上手く活用できれば、物事をもっと円滑にすすめることができるのだ。

ちょっとした心がけで新しい力を発揮できるかもしれないと思うとワクワクしてくる。

投稿元:

レビューを見る

前野教授はキャノンでカメラやロボット研究職を従事したのち、慶応義塾大学教授に転じる。

本の中で、「無意識は意識よりも先に決めている」という文章を読んだ時は驚いた。

無意識のことを普段の生活で意識していなかったので、とても興味深かった。

「無意識」をテーマに前野教授と職種の違う4名の方との対談の本。

・合気道会 会長

・お坊さん

・企業の社長

・医師

投稿元:

レビューを見る

行動は、まず無意識の動きがあり、それを受けた顕在意識が意思による行為と思い込んでいるという「受動意識仮説」を説く著者と、藤平健一(合氣道)、松本紹圭(仏教)、山田博(森のワークショップ)、稲葉俊郎(医療・芸術)各氏との対談。

よい行動につながる無意識を整えるために、身体、心、自然、宇宙とどう向き合うのかが語られる。

・無意識に入るまで型を稽古する

・臍下の一点に心を静めて深く静かな呼吸をする

・念仏を唱え、コーリングを聞く

・必要最小限のものだけでシンプルに過ごす

・委ね、手放し、まかせる

・ゆっくり歩き、ゆっくり話し、ゆっくり呼吸する

・自ら(「みずから」と「おのずから」)のあわいを感じる

・自分が自然の一部であることを感じる

など、対談のエッセンスとしての習慣が各章末に整理されている。

無意識=宇宙=真善美ということではなく、人としての好ましい道や無理のないあり方にいかに馴染み無意識のうちに従うのかが問われているように感じた。

16-97

投稿元:

レビューを見る

この著者の本は好きで何冊か読みましたが今回は対談もの。

さてどうかな、という程度の感じで読みましたが素晴らしい内容でした。

対談相手のチョイスが素晴らしくその対談内容には唸らされるものばかり。

なかでも稲葉俊郎氏との対談は頭をガツンと叩かれるような衝撃的なものであり目の前のモヤが一気に晴れるような感覚がありました。

読み終わった後、世界観がさりげなく変わる一冊かも。

投稿元:

レビューを見る

4人の中で、特に、稲葉俊郎先生の言葉は、私の中で、点と点だったことが線になった。

今、この本に出会えてよかった!

民俗学、芸能・芸術を学び、日本の美について考えていきたい。

波平恵美子先生に習っていたころ、熱心に学ぶべきだったなぁ。もう一度、読み返したいし、稲葉さんの著書も読んでみたい。

投稿元:

レビューを見る

対談4の美についての見解は面白かった。著者は女の人とは対談してない、そこにあるのに探すところが男だと思う。もともと多くの女・子は山・海を持っているので探しに出かけない。言語化しない、できないものは沈黙するしかない。解体して台無しになるものを解体する、目の前に立ち上がると魔女にされる、男社会の限界を感じる。

投稿元:

レビューを見る

無意識を整えるには、意識すること。

自動運転のまま、望まない結果を生み出すのがいやなら整えなきゃね。

スピ系の本でふんわり意識の解説されているのと併せて読めば、腑に落ちること請け合い。

人は分かると細分化してコントロールしようとする。敢えてコントロールしないで、ただただ感じることも重要ということがわかった。

2018/11/12読了

投稿元:

レビューを見る

対談の後ろのまとめがある。

ゆっくり呼吸を10回。訳の分からない感情に名前を付けて記憶に引っ掛ける。森に行く。裸足になって歩く。ちょっと怖いか。

投稿元:

レビューを見る

良い本だ〜。本当に、しみじみ、良い本。素晴らしいです。副題は、ビジネス書にありがちな「まとめました」的な感じですが、内容はその道のエキスパートへのインタビュー4人分で、すべての方のお答えが、それぞれ、とても深いのです。

個人的には、心が疲れたとき、大きな樹がたくさんある森のようなところに行くと、なぜだか「大丈夫」と思えることがわかっていて、それは自分だけの実感かと思っていたのですが、ちゃんとその道にもエキスパートがいて、それが無意識に働きかけていることもよく分かって、ああ、間違ってなかったんだと思えたのも、とても嬉しかったです。そっか、ゆっくりでいいのか、と納得することもできました。これからも、何度も読み返したいです。