電子書籍

現代民俗学入門

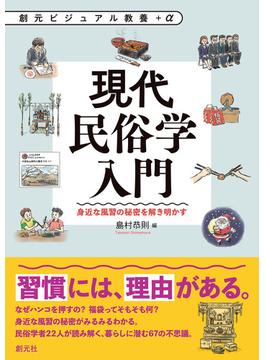

著者 島村恭則

なぜトイレにはスリッパがあるの? 火葬場で箸わたしをするのはどうして? そのヒントは、民俗学にありました。民俗学の知識を使って、ネット上の美談からLGBTQIA+まで、現...

現代民俗学入門

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

現代民俗学入門 身近な風習の秘密を解き明かす (創元ビジュアル教養+α)

商品説明

なぜトイレにはスリッパがあるの? 火葬場で箸わたしをするのはどうして? そのヒントは、民俗学にありました。民俗学の知識を使って、ネット上の美談からLGBTQIA+まで、現在の世の中の各所に潜むいろいろな疑問や話題を取り上げ、豊富な図解とともにわかりやすく解説します。民俗学は現代社会でも使える、生きた学問だった!

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む