「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

- カテゴリ:一般

- 発行年月:2000.10

- 出版社: 平凡社

- サイズ:29cm/149p

- 利用対象:一般

- ISBN:4-582-92111-6

- フィルムコート不可

紙の本

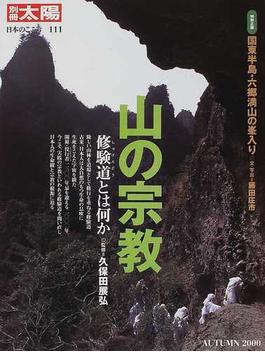

山の宗教 修験道とは何か (別冊太陽 日本のこころ)

著者 久保田 展弘 (監修)

険しい山林を道場として修行を重ねる「修験道」、その教祖とされる「役行者」。日本人が古来信仰してきた山の神々を訪ね、日本宗教のルーツをたどる。【「TRC MARC」の商品解...

山の宗教 修験道とは何か (別冊太陽 日本のこころ)

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

険しい山林を道場として修行を重ねる「修験道」、その教祖とされる「役行者」。日本人が古来信仰してきた山の神々を訪ね、日本宗教のルーツをたどる。【「TRC MARC」の商品解説】

関連キーワード

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

秋の夜長にはグラビア雑誌。目を閉じれば自由自在、役の行者にだってなれる。

2000/11/03 00:15

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:井出彰 - この投稿者のレビュー一覧を見る

別に、山の宗教や生活、修験の生き方に興味があって紹介するわけではない。今年に入って「アサヒグラフ」などの写真雑誌が次々と廃刊・休刊を発表した。「太陽」もまた休刊を宣言し、その最終号「特集・古民家と暮らす」が刊行されたばかりである。しかし、「太陽」はどうやら別冊として刊行は続けられてゆくらしい。これらの雑誌が休廃刊になってゆく理由はいろいろあるだろう。制作者側から言えば制作費がかかり過ぎること、読者の側から言えば、大判で持ち運びが大変なこと、現代人の多くの読書室である電車の中か喫茶店では広げにくいことなどが挙げられる。つまり、休日や夜長に美しい写真や図像に夢をはせながらゆったりした時間を過ごすというような、ささやかな贅沢が遠ざかりつつある兆かな、と思うと、せめて、そんな真似をしたくなったのである。

いきなり、霧島連山高千穂峰、木曾御嶽山の賽の河原、立山の玉殿の岩尾など神々しいとしか言えない藤田庄市の写真が目に入ってくる。古来、山には神が棲んでいた。そこにある大木、奇岩、滝、いずれも神の化身かと思わずにはいられない。また雷や噴火もまた神の意志として人は畏れずにはいられない。修験、験者(げんざ)、山臥、山伏と呼ばれるような人たちは、いずれも俗界を離れ、深い山に分け入り厳しい生活、つまり修行に耐えて神に接近し、自然の意志とでもいうべきものを体得しようとした。山菜とソバの粗食に一日何里もの岩場や沢、尾根の歩行、岩窟での瞑想生活は時には何年にも及ぶ。そうして得た験(しるし)は、加持祈祷や施薬による治病など当時の人々の生活には不可欠な役割を荷っていたに違いない。更に、彼らが苦行の中で獲得した人生観や死生観や世界観は、庶民の人生観や世界観へと直結していたのではないか。

六、七世紀、外来の仏教や道教との融合は、これらの思想に、より深い形を与えたり輪郭を形造ることになったが、山川を畏れ自然に同化し、その意志や呼吸さえも体得することによって人間の存在を考えようとする姿勢は日本人独特の原型的なものに思える。

以後、だからこそ、この山の国の至る処を霊場にと多くの修行者たちが修行を繰り返した。ここでは国東半島・六満山の峰入り行、羽黒山修験の峰入り、比叡山の千日回峰行、大峯山行など今でも続く修行の同行紀や紹介とその美しくも、険しい自然が、グラビア雑誌ならではの繊細さとダイナミックな写真で再現されているし、神の旅所とも言うべき神社や寺に今でも残る、役行者像や板碑などを写し出してくれている。

秋の夜長、ふっと目を閉じると自分が前鬼後鬼を従えた木造像の役小角(えんのこづぬ)や、羽黒山開祖の能除太子だったり白山を開山した泰澄だったり、荒れ寺や岩窟で一人坐している円空や弾誓だったり、と錯覚してくる。こんな贅沢もグラビア雑誌ならではのものである。 (bk1ブックナビゲーター:井出彰/『図書新聞』代表 2000.11.03)