投稿元:

レビューを見る

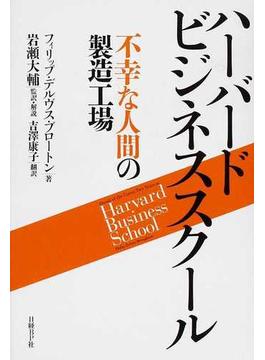

第15章、「卒業」に

ドラッカーの「自己探求の時代」が載っていた。

http://www.booknest.jp/detail/00001006

1999年7月1日、14ページ、840円で購入可能

P.F.ドラッカー経営論の23章の収録されている。

http://ureshishop.blog114.fc2.com/blog-entry-20.html

2年間の借入金が$175,000とはすごい

(学費等+生活費 w 家族)

著者が日本に来たときのイベントのビデオ

http://www.youtube.com/watch?v=1YOxdK7Vb-c

2009.6.30

投稿元:

レビューを見る

自分自身がMBAに懐疑的だったため、非常に面白い本でした。

キャリアアップしたい、キャリアチェンジしたいからMBAに行くというのは正論のように聞こえるけど、実際はすごく胡散臭い。二年間遊べる?たくさんすごい人間と知り合える?そんな能書きをたれてる人が多い気がするけど、ジェネラルな能力を鍛えて机上の理論を手に入れる世界の英知たちは私たちになにをもたらしてくれるのでしょうか。優秀じゃないと行けない世界に入ることで、差別化をはかったつもりになっていることへの疑問を追求している本です。

HBS、MBAに興味ある方は是非。

投稿元:

レビューを見る

ビジネススクールとしては世界ランキングにも名を連ねるHBSの実態が、皮肉と、そして素直な称賛と共に描かれている。

授業の内容がどうだこうだ、MBAに入るにはどうかこうか、といった本では無く、あくまでHBSの雰囲気はこうである、私はずっとこう思っていた、ということが書いてある本。

個人的には筆者のHBSに対する感覚は、よく共感できるものだったし、個人的にもこうしたビジネススクールで学ぶ内容が、一体どういう影響力を持つのか、それを知りたかったので、その意味ではこの本は一定の役に立ったと感じる。

投稿元:

レビューを見る

ハーバード・ビジネス・スクールはロジック=左脳わ鍛えるにはそれなりに効果があるようだ。しかし机上の空論も結構あるようだ。

ロジックも大事。感性も大事。

重要なのは、知的枠組みの装備や思考力などに代表されるロジックを使う左脳思考と、感性・フィーリングような右脳思考のバランスだと思う。

投稿元:

レビューを見る

イギリス人ジャーナリストのHBSでの活動日記という内容。どのような授業が繰り広げられているかというと・・・

というよりも、450pに渡る長文の大半はHBSへの批判精神というよりもヘッジファンド行きの切符を手にしたい銀行家達への愚痴に近い感情の吐露といったところだ。

もちろん、それだけではない。私には、以下の2点が気になった。

DELL社のケーススタディ(かなり有名な授業)だが、ここでは財務諸表の考え方を重点的に教えている。つまり棚卸資産の保有量と圧倒的なCFCが他社との差別化につながるという点だ。ほとんどが、DELLのBTOの先駆者として顧客までのリードタイム短縮という視点でしか話をしないが、マイケル・デルはこのように語っている。

「我々全員が目指しているのは、時間の短縮と、顧客からのニーズに応えるため必要な財源の無駄を省くことだ。」

この一連の流れをキャッシュ・コンバージョン・サイクルというが、それの達人であると言えると書いてある。それは間違いない。しかし、2010年現在ではきっとそれはAppleなのだろうと容易に推測できる。彼らの経常利益はクォータで数十億$レベルまで達しており、この利益と現金が彼らに新たな繁栄を約束しているのは間違いない。

そして、もう一つは様々なHBS卒業者へ訪問するのだが、印象的なのはシリコンバレーで最も有名なベンチャーキャピタリスとへの訪問時の事だ。彼の名は、ティム・ドレイバーという。スカイプへ投資した人間だ。HBSのメンバ達は彼から金儲けの方法を学べると思ってわくわくし始めるが、それはすぐに失望に変わる。かれはいきなり歌いだした。それは、IPOを目指すためにすべてを失った男の話を歌ったものだ。

彼はリスクの達人

生き急ぎ、突っ走る

崖っぷちでスケートする

彼はリスクの達人

これを唱和させる。どうして唱和させるのだろうか。

それはHBS在学生への警鐘を鳴らしているのだろうが、ほとんどのものの耳には届いていないようだ。彼もそれは解っていたのだろう。数年先、その意味を感じる事があるのだろう、とそれぐらいの意味しか無いのかもしれない。だが、これは興味深い事実だ。

HBSの卒業生は金儲けのリスクを存分に知っているし、味わっても居る。そしてその切なさをと刹那さを両方伝える努力もしている。だが、伝わらないものだとも理解している。

これについての答えは最終章に書いてあった。

「HBSは、」

「不幸な人間の製造工場なのさ。ぼくらにはとても多くの選択肢があるのに、満足そうな者はほとんどいない。HBSはみんなを不安にさせ、その不安は増す一方だ。挙げ句にみんな自分の人生について誤った決断を下してしまうのさ。だけどね、」

「大部分はほんとうに善良な人々だし、ちゃんとした家庭出身のまっとうな価値観を持った人々だ。何が彼らを変えてしまうのかは、わからない。きっとみんな冷静さを失ってしまうんだろうな。」

たしかに、彼が在学していた2006年当時はリーマンショック前であり、ヘッジファンド全盛期な訳で、すごく解る気がする。現在���は、HBSにも企業倫理(コンプライアンス的なもの)が採択されたそうだが、結局、学問として成り立っていないという現れである。

「ビジネスがその限界を改めて認識するよう、取り組むべきである」

ビジネスだけが人を幸せにできる訳ではない。そして、人の営みである以上、すべてを予見する事は出来ない。それは、マイケル・ポーターであっても無理なのだ。

我々はもっと謙虚に生きるべきなのである。

投稿元:

レビューを見る

ジャーナリストから転じてハーバードビジネススクール(HBS)に入学した著者が、HBSでの出来事を書き綴った本。特に講義、就職活動、客観的に見たHBSについて詳しく書かれている。

講義については、ジョセフ・バダラッコ氏が教える企業倫理に関するもの、マイケル・ポーター氏が教える戦略に関するものが最も印象に残った。関連図書に目を通してみようと思う。

就職活動については、HBSのそれが東大の就職活動にある意味似ていることに驚きを感じた。誰もが自らのやりたい事を見失い、流行りの業界へ靡いて行く。学生達を限定された成功モデルに追いやるプレッシャーは物凄いようで、「不幸な人間の製造工場」という副題はこの意味において使われている。

最後に、客観的に見たHBSについて、著者はそこが特殊な空間であることを強調している。中でも、そこで育まれるエリート意識・傲慢さには鋭い批判を展開している。そういえば先程読んだ「グローバルリーダーの条件」にも、リーダーは必要だがエリートは必要ないと書いてあったことを思い出した。傲慢なエリートは世の中に価値を提供することは出来ないようだ。

500ページ弱もの分量があるため、ビジネススクールのことを詳しく知ることが出来る。また、ジャーナリストが書いた本だということもあり、飽きずに最後まで読めると思う(文章が多少冗長で、訳に難はあるが)。著者の人生について、特に価値観の変化や決断の瞬間についても詳しく書かれているため、生き方の参考にもなる良書だと思う。

投稿元:

レビューを見る

まだ読んでいる途中ですが、序盤の「GMAT1回目で730点」という記述の段階で次元の違いを感じました。

(読後)

後半の訳がところどころ違和感あったけど、総じて面白かったです。どれだけ努力しても悩みはつきない、という諦めのような希望のような読後感。

投稿元:

レビューを見る

★深く共感するねじれ★HBSのような偏ったエリート臭に対する嫌悪感、とはいえ明晰な頭の訓練により自分を一変させてくれるに違いないという憧れ。著者とは頭のレベルが全く違うことはさておき、矛盾する2つの思いにとても共感した。やっぱり簡単には割り切れない人がいるんだ、それも欧米にも、と非常に納得した。初めて英語で読もうとした本で途中で挫折していたが、翻訳を読むとごく一部しか理解してなかったことがよく分かった。

誰も頼んでいないのに「リーダーの養成」を掲げ、そのリーダーが金融危機を引き起こした迷惑さ。バグダッドのグリーンゾーンに極めてよく似た周囲から隔絶された施設。社会経験の乏しい20歳代前半の若者の頭でっかちな議論。そんなもの、とバカにしたいが影響力の大きさを無視できず、また実際に素晴らしい教授もおり惹かれている。その不安定なバランスを極めてうまく記している。監訳の岩瀬大輔が解説で記した「不思議な居心地の悪さ」という表現も腑に落ちる。社会の役割のなかでビジネスが肥大し、与えるべき以上の権力と資産を持つようになったことが、HBSの価値を高めるとともに富が偏在する混乱を引き起こしたのだろう。どうやったらビジネスの役割を落ち着かせられるのか、それがビジネススクールに可能なことなのだろうか。

勝手な印象だがHBSの卒業生、例えばコンサルタントのような人種は、少なくとも外部に対しては、決して暗くも策謀家でも批判者でも理不尽に怒鳴り散らす暴君でもない。蛍光灯のように人工的に明るく、人当たりも良い。だから逆にこちらを不安にさせる。この本に出てくるように皆が本当は追い詰められているのだったら、その内側に入らず入れなかった我々には、むしろ救いがあるのに。状況を改善する内在的な力があるという意味で。

投稿元:

レビューを見る

貪欲な学生の集うHBSの中を描く。

授業の雰囲気の描写は実際に通っていた著者だけに詳細に記述されている。

授業で著名な経営者の講演もあったりするが、そこで語られる経営者としての言葉と一人の夫・父としての言葉のギャップが印象的。

投稿元:

レビューを見る

著者の潜入ルポ。

本を書く目的で入学したわけではないでしょうが、結果的には元は取ったかもね。

ちょこちょこMBAの授業の内容が書かれているのはお勉強としていいと思いました。

MBAは学歴ロンダリングと似たようなものだと思うので、まぁ一度消毒されて純粋無垢ななビジネス将校になって僕と契約しようよ!って感じですかねぇ。

自分も10年かそこら仕事したら一度棚卸と体系整理をするためにアカデミズムの門をたたいてみたいわ。仕事を辞めるか休むかと言われると違うかもしんないけど。

投稿元:

レビューを見る

岩瀬さん 解説引用

「米国の企業では稼ぐだけ稼いで、のちに寄付などを通じて社会貢献していれば、社会的構成は担保されると錯覚されている。」

「私達の社会は、自己陶酔的な表計算屋、パワーポイントのプレゼン屋によってなるほんの一握りの人間の階層に、過大な力を与えてしまったのだろうか?」

「経済界に多大な思想的影響を与えうるHBSの役割はこれを煽ることではなく、社会システムの矛盾を指摘しそれを再考することを迫り促すことではないだろうか」

これは、ただのハーバードMBA体験記ではない。

記者として多様な社会を見てきた著書だからかける、極めて客観性のある暴露本だ。

本書を通してハーバードMBAは

ビジネスの仕組みを学ぶ場であり、かつ自分の信念が試される場であると感じた。

投稿元:

レビューを見る

イギリス人ジャーナリストのHBS留学記。いわゆる勉強量の多さ、扱う学問分野の広さが印象に残った。

筆者も述べているように、HBSで学習することの多くは非常に役に立つものであり、そこで得た知人、コミュニティも人生における重要な一部分になるとのこと。

問題点は、HBS卒業生の多くがプライベートエクイティ、銀行、証券会社、コンサルティングファーム、流行のIT企業に入ってしまうこと。結局のところ、お金に集約されてしまうような価値観を醸成しているのがHBSである。一般庶民からすると非常に残念なポイント。

世界の頭脳が集まる場所であるため、もっと多様性にとんだ仕事を選んでほしいのは、著者でなくとも思うところ。

行政・企業はコンサルティングファームや大学の学説に、してやられている、部分があり、HBSを筆頭に今後の世界が改善されていくことを願う。

投稿元:

レビューを見る

Ahead of the Curve: Two Years at Harvard Business School ― http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/P47460.html

投稿元:

レビューを見る

p422:「いい加減にみんなを自分の同輩と考えるのはやめたらどうなんだ?向こうは自分が選ばれし者だと思っている、変わった奴らじゃないか。連中の大部分は銀行家やコンサルタントになるのがのぞみで、世間一般の人間とは違っているのさ。僕にはそれがわかってる。僕の言うことをよく聞けよ。君は連中と一緒に働きたくはないし、大企業で働きたくもないんだ。ひょっとしたらHBSでいくつかの科目を楽しいと感じたから、そうした場所で働くことも楽しめると思っているかもしれない。だが、君には絶対に無理なんだよ。ビジネスとビジネススクールはまったく別物なんだ」

p426:「お前はこれまでずっとハムスターのように車輪を回し続ける人生を避けてきたんじゃないか」友人の一人は言った。「今になってそれに乗っかろうなんて、やめろよ」

読了。ところどころに挿入される、HBS内の経済的報酬至上主義の嵐に対する嫌悪感、そしてその嫌悪感と衝突する自身のHBSに対する希望と、その二つを自らの胸に住まわせ続けてしまっている自分自身への情け無さへの失望。これらが印象的だ。そしてなにより卒業を間際にして就職が決まらないシーンが重要だった。HBS的な仕事には向かないと分かりつつも、HBSの群集心理から離れきれず、二つの考えが衝突する嵐のなかで、自己を見つめ彷徨う著者。これは、ビジネスに(一時的にでも)興味を持ったが、現在そのどこかに違和感を感じる人間にとって、読む価値は高い。

投稿元:

レビューを見る

訳がスムーズで読みやすい。卒業までの心の葛藤,就職活動での苦戦などリアリティに満ちており、著者の気持ちに共感ができた。