- みんなの評価

2件

2件

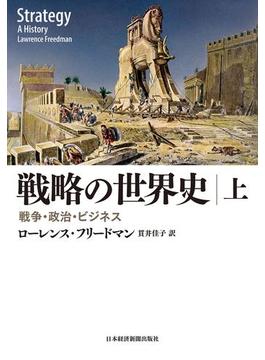

戦略の世界史

著者 著:ローレンス・フリードマン , 訳:貫井佳子

野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授)推薦!

「空前のスケールで戦略の本質を追究、知的興奮を覚えずにはいられない」

戦略研究の世界的権威による渾身の傑作!

■大国や大企業の命運をかけた決断から、個人の日常生活におけるさまざまな行動にかかわる意思決定まで。強者か弱者か、職業、社会的地位を問わず、誰もが、あらゆる組織が必要としている戦略。それは、いつから人間の世界に登場し、どのように用いられ、変容してきたのか?

■聖書の世界から、ペロポネソス戦争、ナポレオン戦争、ベトナム戦争、イラク戦争などの戦争や軍事戦略、そして、革命運動、公民権運動、大統領選挙戦など政治との関わり、さらにアメリカ巨大企業の経営者、経営戦略家によるビジネス革命まで、広大な視野のもとに戦略の変遷を論じる。また、神話、歴史書、文学、哲学、経済学、社会学、心理学、政治学など多様な分野にわたり、人間と戦略の関わりを解き明かし、戦略とは何か、を追究する。

■上巻では、戦略の起源を、聖書、古代ギリシャ、孫子、マキャベリ、ミルトンに探り、ナポレオン、ジョミニ、クラウゼヴィッツ、モルトケ、マハン、リデルハート、マクナマラ、カーン、シェリング、ロレンス、毛沢東などの軍事戦略、トルストイの思想を取り上げ、そして弱者の戦略として政治的な戦略の軌跡を、マルクス、エンゲルス、バクーニン、レーニンなどの革命家、ウェーバーら社会学者の思想に探る。

戦略の世界史(下) 戦争・政治・ビジネス

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

戦略の世界史 戦争・政治・ビジネス 下

2024/02/17 21:22

戦略の概念について考える

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:りら - この投稿者のレビュー一覧を見る

軍事上、政治上、社会運動上、経営上など様々な場面で戦略と言えるものがどのように起こり、位置付けられ、運用されていったかということについて述べられている。

経営戦略というのが思いのほか新しいということを知った。

しかし、経営戦略に関して取り上げられている説の解説を読むに、ご自身の考えに持っていくための偏りがあるのではと感じた。

そう感じてしまうと、ほかの記述についても、ご自身の考えに沿う説を中心に取り上げたり、そこへ集約するように述べているのかもしれないという気持ちになってきて、素直に読めなくなってしまった。

とどめは、話をコントロールできるのが脚本家、悲劇が悲劇になる可能性も抱えているのが戦略家と結ばれ、これだけ戦略についての長大な本でありながら、ソレ!と脱力してしまいそうだった。

経営戦略につながる歴史と思って読んでいたが、経営に関しては、それほどの分量も質も感じられず、自分としては期待外れだった。

しかし、経営や軍事にとどまらず、あらゆる場面で戦略が起こりうるという視点でもってまとめた本はそれほどないと思われる。

興味を持った分野については、参考文献から深めていってほしいというところだろうか。

それにしても、文章がくどくて疲れた。

戦略の世界史 戦争・政治・ビジネス 上

2024/02/03 21:36

戦略をものすごく広く捉えている

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:りら - この投稿者のレビュー一覧を見る

勝つためには、力か知恵か、殲滅か消耗か、どの立場を取るかで取る戦略が違ってくる。

また、勝った後はどうなるのか。

人がついてこなければ、体制が保てない。

体制を保つのに、前からいる役人やその組織を使うのか、一掃するのか。

新しい体制のための人材育成はどうするのか。

勝つためには、ガチンコで正面から戦っていた時代から、布陣や戦術を構築する頭脳部分を叩く方が効率的ではないか、そのために新しい技術を導入する。

頭脳部分を叩いて烏合の衆にした方が良いのか、兵士でない一般市民を巻き込み、あるいは生活苦に追い込み、戦意を喪失させる方が良いのか。

地の利を活かして細々と迎え撃つか、圧倒的な物量作戦で叩くか。

そもそもそういう戦闘とかでなく、勝つ方法はないのか。

戦う二者間でない者を巻き込んで味方につけるのはどうか。

などなど、いろんな角度から述べられる。

西洋政治思想史と戦争史に近く、その方面に明るくないと、ものすごく読むのに時間がかかる。

上巻の大体は、上記に書いたようなことかと思う。

もっと速く読めれば、章立ても含めて楽しめるのだろうが、読むのが少々苦痛だ。

1日30〜60ページ程度読むのがやっと。

疲れる。

著者が興味のあるところは長々と書いてあり、そうでないところはあっさりとしており、その結果わかりづらくなっているところもある。

あと、初めに著者自身が書いているが、やはり主に西欧に特化しすぎは否めないところで、残念に思う。