- みんなの評価

1件

1件

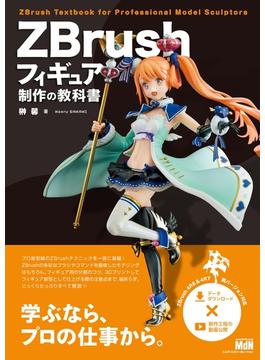

ZBrushフィギュア制作の教科書

著者 榊 馨

【プロ原型師によるZBrushテクニックを一冊に凝縮!】

プロ原型師 榊馨のZBrushテクニックを一冊に凝縮した、美少女フィギュア制作のバイブルです。ZBrushの多彩なブラシやコマンドを駆使したモデリングテクニックはもちろん、フィギュア用の分割のコツ、3Dプリントしてフィギュア原型として仕上げる際の注意点までを、端折らずにじっくり、すべて解説! ZBrush 4R6&4R7両対応、ZBrushデータのダウンロード提供に加え、ほぼ全制作工程の動画を公開。誌面だけではわかりにくい個所もしっかり理解できます。

〈本書の構成〉

全体のワークフロー/各種設定のカスタマイズ/素体のモデリング/ポーズ付け/衣装・髪のラフモデリング/詳細モデリング/分割/表面処理/塗装

〈機能・テクニック解説〉

Spotlight機能による下絵表示/Move Elasticブラシの特性/DynaMeshの機能概要/ZRemesherで螺旋を回避するテクニック/SmoothブラシをSmooth Polishモードで使う/MoveブラシとClayBuildupブラシを使い分ける/MoveFブラシの特性と使いどころ/Smooth系ブラシの効果一覧/Layersの使い方/ReplayLast使用法と注意/Transpose(Move・Scale・Rotate)の操作方法と各効果一覧/カーブ編集の方法/TransposeのInflate動作による微調整/Smooth DirectionalブラシとSmooth Perpendicularブラシの関係/ZBrushですばやく長さを測る方法/カーブモード使用時の操作方法/Transpose Masterの使用方法/レイヤー構造のあるSubToolでTranspose Masterを使う際の注意点/Use Posable Symmetry/NoiseMakerの機能概要/NanoMeshの機能概要/Brush Modifier値の効果/ShadowBoxとは/Projection Strengthとは/Alphaメニューの各種設定/ZProjectブラシの使い方/3Dプリント用のデータ作成ルール/パーツの分割には「複製」工程の理解が欠かせない/ダボ付けの形状あれこれ/Planarブラシの使い方/DynaMeshブーリアンで発生するトゲのクリーンアップ方法/「スライド型」で複製する形状の例/Decimation Masterの使用方法 など

〈著者プロフィール〉

榊馨(KAORU SAKAKI)

株式会社Wonderful Works代表取締役、個人ディーラー「SAKAKI Workshops」でワンダーフェスティバルに参加。ZBrushで美少女フィギュアを作る原型師。代表作に『ラブライブ!』Birthday Figure Project 絢瀬絵里、「艦隊これくしょん -艦これ- 吹雪」(コトブキヤ)など。

ZBrushフィギュア制作の教科書

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

2018/11/01 09:44

上級者向け・榊氏のファン向け

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:青_Blue - この投稿者のレビュー一覧を見る

<概略>

Zbrushでの美少女フィギア制作を通して

造形、立体出力、塗装まで解説しています。

解説にはZbrushは4R6とR7が使用されています。

<感想>

ほぼ同じテーマを扱った内容では

藤縄氏の「デジタル原型師養成講座」もありますが

本書は100ページほど分量が多い分

Zbrush自体の解説がより詳細です。

制作スタイルはZBrushのマネキンから素体を

起こしていくスタイル。

文章だけでは分かりにくい部分もあるので

youtubeなどで氏の公開している本書の制作過程の

動画と併用して読み進めていくのが良いと思います。

なお本書で使用されているカスタムUIについては

R8対応データは発行元のサイトで公開されていますが

現行のZbrush2018でもUIは使用できるかは不明です。

(カスタムブラシは2018の64bit版でも使用可能です)。

解説されている内容を見て理解できる方は

著者と同じカスタムUIを使う必要はないですが

同じ環境で進めたい方は注意が必要です。

全体としては非常に詳細で

いろいろ新機能が搭載された2018現在でも

役立つTIPSは多いので、本書出版後

数年たった現在でも良書だと思います。

特に著者の制作スタイルを知りたい人には有用です。

ただ詳細な反面、読むのがしんどい部分もあるし

Zbrushで美少女フィギア子を作るという点に関しての

入門としては後発のウチヤマリュウタ氏やまーてい氏の本、

レプリカントEX vol4あたりの方が入りやすそうに思えます(

全部目を通すのが一番いいと思うけれど)。

また基本的にはUIのカスタマイズなども含めて

著者のスタイルにあわせるか、あわせずとも内容が

理解できる必要はあるので有用ではあるけれど

その意味で人を選ぶ面がある一冊あるかもしれません。