- みんなの評価

1件

1件

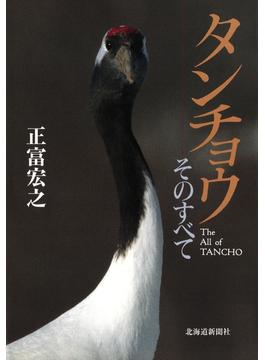

タンチョウ そのすべて

著者 正富宏之 (著)

四季を追い、生態を分かりやすく。第一人者の30年の成果。写真、イラスト、データも充実。

※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。

タンチョウ そのすべて

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

評価内訳

- 星 5 (0件)

- 星 4 (0件)

- 星 3 (0件)

- 星 2 (0件)

- 星 1 (0件)

タンチョウそのすべて

2001/02/06 17:48

タンチョウ研究35年の集大成

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:岡埜謙一 - この投稿者のレビュー一覧を見る

恥ずかしいことに、この本を読むまで「タンチョウヅル」と思いこんでいた。正式には「タンチョウ」なのだ。世界に15種類いるツルの仲間で、なぜかタンチョウだけ末尾に「ヅル」がつかないそうだ。タンチョウが分布しているのはシベリアと中国東北部(旧満州)、それに北海道の道東だけだ。我が国では特別天然記念物に指定されている。シベリアや中国のタンチョウは越冬地を求めて渡りをするのだが、北海道のものはどこにも移動しない、いわゆる留鳥だ。こうしたことも本書で初めて知った。いままで漠然と、春になったらどこかへ帰っていくものと思っていたのだが。野生のタンチョウを見たのは、かなり以前に根室本線に乗ったとき、JRがまだ国鉄と呼ばれていた時代のことである。根釧原野の茫漠とした風景をぼんやり眺めていたら、突然線路際からふわっと飛び立った数羽のタンチョウを見た。その一瞬の光景がいまでも忘れられない。

本書は約35年間タンチョウの研究に携わってきた著者の、フィールドワークの集大成ともいうべきものである。いわゆる軽い読み物ではない。四季に分けた構成で、求愛行動、繁殖、子育てなど、季節ごとのタンチョウの生態が、カラー写真やイラスト入りで詳細に解説されている。本書によると、日本におけるタンチョウの生息数は約700羽と見込んでいる。その数を多いと見るか、少ないと見るか。1952年に北海道一斉調査を始めたときはわずか33羽しか記録されていない。もう絶滅状態だったわけだ。しかし現在の700という数も、とても安心できる数ではない。本書ではタンチョウの死因の調査結果も書かれているが、確認されている死因の中で一番多いのは電線への衝突死や感電死だそうだ。生息地周辺の開発と無縁ではない。またタンチョウの場合、観光資源に利用されているという、人間側の都合による別の問題もある。給餌場におしかける観光客やカメラマンの群。人間との不必要な関わりはやがて悪い結果をもたらすのでないだろうか。タンチョウに限らず、野生動物にとって一番の天敵はやはり人間ということになる。著者もタンチョウの将来を大きく憂いており、本書の終わりの方でタンチョウ保護のさまざま提案をするとともに、「本書であえて営巣地を公表しているのも、情報を共有の財産としてタンチョウを見守ってほしいという願いから」と強く訴えている。また、カメラマンのマナーにも言及している。本書をタンチョウ見物や撮影の情報源に利用する場合、著者や保護関係者の切なる願いをよく汲み取ってもらいたいものだ。

本書はどちらかというと専門家や野鳥マニア向けだろう。当然ながら専門用語もたくさん出てくる。しかし著者のよく練れた文章のおかげで、私のようにただの鳥好きでもぐいぐい読み進んでいけるし、掲載されている写真やイラストが理解を助けてくれ、本書をより取っつきやすいものにしている。ハードカバーでオール4色、328ページという立派な本でありながら、これで2500円ではまさにバーゲン価格といえよう。ただ読みやすさを考えると文章は縦組みにしてほしかった。専門書としての性格が強く、写真が多数入るので横組みの方がレイアウトしやすいという事情はわかるが、鳥の研究者だけでなく一般の人にも読ませるなら、やはり縦組みにすべきであった。

著者略歴;1932年、北海道浦河町生まれ。1964年に釧路市立博物館長になった際にタンチョウと出会い、以後タンチョウ研究にのめり込む。70編を超えるツルに関する著書や報告書がある。環境庁の稀少動物保護増殖検討会タンチョウ部会委員、野生動物保護対策検討委員、タンチョウワーキンググループ座長などを兼任。NGOのタンチョウ保護調査連合代表、日本ツルネットワーク会長にも就任。1997年には山階芳麿賞を受賞。