投稿元:

レビューを見る

【総括】

プラットフォーム関連で初めて読んだ本

プラットフォーム戦略について体系的にまとめられており、事例も多く、概要をつかむのにはとてもいい本。

さらに「プラットフォームに乗っかる側」がどうすべきか、ということにも言及されていて◎

【メモ】

「多くの関係するグループを『場』(プラットフォーム)に乗せることによって外部ネットワーク効果を創造し、新しい事業のエコシステム(生態系)を構築する戦略、それが『プラットフォーム戦略』です。」p.2

「つまりプラットフォーム戦略とは、

1.多くの関係するグループを『場』(プラットフォーム)に乗せ、

2.マッチングや集客などさまざまな機能を提供し、

3.検索や広告などのコストを減らし、

4.クチコミなどの外部ネットワーク効果を創造する

ことで新しい事業のエコシステムを構築するという戦略です」p.4

「『メーカー発想』と『プラットフォーム戦略発想』の1番の違いは『将来の市場の拡大を予想してそのリスクをとれるかどうか』という点でしょう」p.98

投稿元:

レビューを見る

まぁまぁの内容でした。プラットフォームビジネスに若干関わる身としては、何か分かったような、分からなかったような・・・

でもこの方向性がこれからの日本企業を救う、みたいのは、うーん、何となく分野によるような気がして、言い過ぎでは?という気がした。

でもまぁ例がたくさん載っているのは読んでいて面白いです。

投稿元:

レビューを見る

プラットフォームの重要性はよく理解できたし、ビジネスモデル自体もとても分かりやすく書かれていた。ただ3,4章は重要なことが書かれているのだろうけど、あまりまとまりがなく読みにくいと感じた。ただプラットフォームの横暴というまとめにくいテーマを書かなければいけないところがプラットフォームというトピックの特徴であり新しさなのかな、と思う。[2010/08/08]

投稿元:

レビューを見る

プラットフォームというフレームワークを通すことで、

今までいかに見えていないことがあったかを痛感した。

既存の既得権益に乗っかりながらビジネスをしてきた人には

目からウロコなことが多いのではないか。

本書の特長として、

プラットフォームを利用するプレーヤー側の視点における言及が

充実していることがあげられる。

一般的にはプラットフォームサービスの数より

プレーヤ―の数の方が多いわけであるから、

双方を俎上にあげることで、

著者の提唱するプラットフォーム戦略を、

本書自身においても実践しているとしたら興味深い。

ただ、4章における”フリー・オープン化という戦略”に関しては、

プラットフォーム側の視点なのか、プレーヤ―側の視点なのか、

ややわかりづらい。

facebook等最新の事例にも触れており、基本的には良書

いつか、日本発のハードなきプラットフォームサービスが

生まれて欲しい。

投稿元:

レビューを見る

既に知っている内容も多かったけど、事例が豊富で話の説得力がある。また、章毎に質問を読み手に投げかける等、非常に読み手を意識して誰でも分かる平易な表現であるところも良いと思う。オススメです。

投稿元:

レビューを見る

プラットフォーム戦略について、成功例・失敗例を紹介し、分かりやすく説いています。非常に実践的・実際的です。

投稿元:

レビューを見る

情報マネジメント推薦

http://www.atmarkit.co.jp/im/cits/serial/bookguide/06/01.html

それは「複数のグループを『場』(プラットフォーム)に乗せ、さまざまな機能を提供」したり、「検索や広告などのコストを低減させ、クチコミなどの外部ネットワーク効果を創造する」“プラットフォーム戦略”を採用

プラットフォーム戦略が求められている「4つの理由」。

「技術の進歩の速さ」

「顧客ニーズの拡大」

1社だけでは、いま求められている技術・サービスをすべてカバーすることが難しくなっている。このため、プラットフォームの考え方を採り、すでに必要な要素を持っている企業とアライアンスを組んだ方が、あらゆるニーズに効率的に対応できる。

また「ITの進化による外部ネットワーク効果の迅速かつ広汎な拡大」により、特にBtoCの世界では、クチコミやつぶやきをはじめとするユーザーの評価・評判が、ビジネス上、重要な位置を占めるようになった。その点、プラットフォームを構築すれば、参加企業間、ユーザー間で情報をやり取りするなど「外部ネットワーク効果」をより活性化させやすい。

- PR -

そして最も重要なのが、「コンテンツと、それらにかかわるハードウェア、ソフトウェアなど、多くの産業の垣根が取り壊されていき、再び新しい産業へと収れん(コンバージェンス)」しつつある状況を指した「デジタルコンバージェンスの進化」だ。

つまりアップルのアプリケーションストアの例のように、「コンテンツとソフトウェア、ハードウェアを一体としてとらえ」、“常に付加価値のある新たなサービスを届けられる体制”を提供することが求められているのだ。換言すれば、「コンテンツ、ソフトウェア、著作権管理をするミドルウェア、製品デバイスが一体となって構築するプラットフォーム」になって初めて「それぞれの価値が増す状況になっている」のである。

筆者はこの4つ目の理由から、日本のメーカーは「モノづくりこそが主役であり、ソフトウェア開発は下請け事業、受託事業」という「垂直的なピラミッド状の企業組織体制」から発想を転換する必要があるのでは、と提言する。ただ、世界規模で激しく市場が変化している現在、他社とアライアンスを組んで必要な要素を確保する、外部のステークホルダーをビジネスに巻き込むといった“横のつながり”を考えるアプローチは、メーカーに限らず確かにどの業種にとっても重要といえる。

本書では、「勝てるプラットフォーム」を作るための「3つの特徴」と、それを実践するための「9つのフレームワーク」を紹介している。

筆者が「あなたの会社の事業、製品、サービスをプラットフォーム化することができるか、という視点で考えてほしい」と前置きしているように、自社の市場環境とビジネスモデルを、ぜひもう一度見直してみてはいかがだろうか。

投稿元:

レビューを見る

プラットフォームビジネスを提供する側としても、

利用する側としても一読した方がいい本。

豊富な事例とともに、考え方のポイントが記載されているため

考えるときの手助けになる。

考え方を教えてくれる一冊。

投稿元:

レビューを見る

共著者の平野氏は、ドコモのiモードでプラットフォーム戦略に関わり、現在は独立コンサルティング会社を経営している。その経験から「プラットフォーム」の重要性についてまとめた本。

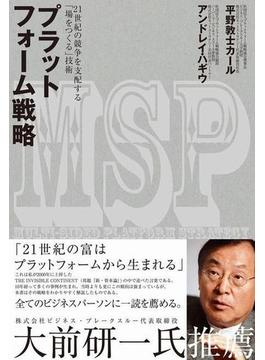

この本で使われている"プラットフォーム"は、正確にはマルチサイド プラットフォーム (Multi-Sided Platform: MSP)のことである。本文ではMSPについて初めの方で少し言及されているだけだが、表紙のデザインに薄く「MSP」の文字がある上、各章には英語で副題が付いていて、1~3章はMSPが使われている。

Chapter 1 世界最先端のプラットフォーム戦略とは? - What is the Multi-sided paltform strategy ?

Chapter 2 ケースで学ぶ勝つプラットフォーム構築のための9つのフレームワーク - How to make competitive MSP ?

Chapter 3 プラットフォームの横暴にどう対処すべきか - MSP as a Ruler.

Chapter 4 フリー、オープン化という「負けない」戦略 - What is Free, Open strategy ?

Chapter 5 日本企業復活への処方箋 - How to revive Japanese Enterprise ?

MSPという言葉は共著者のアンドレイ・ハギウが好んで使う概念のようで、HBR 2010年8月号にMSPに関する論文の訳が掲載されている(HBRの訳では"ハジウ"になっている)。元は英語で書かれたものかと推察されるが、著者らは"MSP"という言葉ごと売りこみたかったのではなかろうか。一方、日本語版にするときに編集判断でMSPという用語よりも「プラットフォーム」という言葉を選択したのではないか。プラットフォームの持つ曖昧さを考えると、理解のためにはMSPとして具体的イメージを持つ方がよいだろう。

具体的にMSPとは、Google、Apple、Amazon、Facebook、Twitterなどのことだが、日本でも任天堂や楽天などがMSPの例として挙げられている。多くの通信事業者は、iモード以来ずっとMSPたらんとしているのだが、この先成功することができるのだろうか。その点では今後はMSP間の連携と競争が重要となるだろう。

ページ当たりの字数が少ない上、メッセージもシンプルであるため、意外に短い時間で読破可能。その意味で時間当たりのパフォーマンスはよい本。メッセージはシンプルだが、重要。

投稿元:

レビューを見る

ちょっと読み終わってから時間がたってしまった。

改めて「プラットフォーム戦略」として解説されると、わかりやすい。有名どころのプラットフォーマーたちは、かなり一般向けに解説されている。中身的には簡単で、これから変革していこうと考えている経営層には良いと思う。

特にIT企業、ソフト開発ばかりしてきた企業は、受け身体質を一新するために全社員が読んでおいた方が良い。

エコシステムとは、まさにこういうことなんだと理解できるはす。

印象に残ったのは、プリズム効果。

自分としても、在籍している企業が置かれている、ある意味非常に恵まれた環境を使わない手はないと考えている。

おサイフケータイの立ち上げで苦労されたように、自分の信念に自信を持って根気強く交渉していかなければなるない。

自分の信念がゆるがないように、モチベーションコントロールだ。

最後はレビューでなく、決意表明みたいになってしまった。

投稿元:

レビューを見る

昨今注目されるプラットフォームを如何に作るか?

その如何に利用していくべきか?

新たな戦略の方向性としてのプラットフォームが

なぜ今注目されているのか?

その重要性を種々の事例を引き合いに出し説明している。

機能として挙げられているマッチング機能・コスト削減機能・

検索コストの低減機能・コミュニティ形成による外部ネットワーク機能

三角プリズム機能の5つの機能の重要性は大変高い。

どうすれば、プラットフォームを追い風にできるか?等

実務面にも配慮されている点は好印象。

但し、あまりにサクサクと読む進む(2時間かからない)ために、

返って説得力がない気がしてしまった。

ビジネスとしての重要さも理解できるが、

難しさもよく理解できる本。

投稿元:

レビューを見る

生きるためには、戦略が必要

.プラットフォーム戦略とは?

1.多くの関係するグループを「場」(プラットフォーム)に乗せ、

2.マッチングや集客などさまざまな機能を提供し、

3.検索や広告などのコストを減らし、

4.クチコミなどの外部ネットワーク効果を創造する

ことで、新しい事業のエコシステムを構築するという戦略です。

1.自らの存在価値を創出すること(検索コストと取引コストを下げる)

2.対象となるグループ間の交流を刺激すること(情報と検索)

3.統治すること(ルールと規範を作リクオリティをコントロールすること)

(詳細は本書を)

ペット用の食料などは重量があり、ペッツ・ドットコムの送料はアマゾンで買うよりも高くついてしまっていました。しかたなくペッツ・ドットコムは送料を補てんすることにしましたが、結局赤字を拡大させるだけになってしまい、破綻したのです。

ぺッツ・ドットコムは、プラットフォームが本来与えるべきコスト削減の機能を提供できなかったのです。たとえぱ送料以上に安く商品を売る仕組み(売れ筋商品を自社販売)やオークションのような会員間の交流を促進する仕組みなど、収益モデルの多角化を検討すべきだったといえるでしょう。

多くの成功しているプラットフォームは、かならずしも最初に誕生したものではありません。このことが、長期的な戦略の重要性を物語っています。プラットフォームにおいては、ファーストムーバー・アドバンテージ、すなわち最初にリスクをとって参入したものが勝利するという法則が成り立たないのは特筆すべき点です。

なぜなら多くの成功したプラットフォーマーは、過去の失敗例や成功例をもとに自らの戦略を変更することで、勝利を勝ち取っているからです。

Chapter 1 世界最先端のプラットフォーム戦略とは?

合コンでは幹事が一番得をする

世界最古のクレジットカードは食事のクラブ

プラットフォームビジネスはエコシステム ほか

Chapter 2 ケースで学ぶ プラットフォーム構築のための9つのフレームワーク

勝てるプラットフォームの3つの特徴

プラットフォーム構築の9つのフレームワーク

Chapter 3 プラットフォームの横暴にどう対処すべきか

プラットフォームの横暴

戦略的プレーヤーの場合の対処方法

戦略的プレーヤーではない場合の対処方法

Chapter 4 フリー、オープン化という「負けない」戦略

ソーシャルメディアでのアプリケーションはなぜ儲からないのか

なぜグーグルは携帯電話端末を発売したのか

日本のSNSの戦略

Chapter 5 日本企業復活への処方箋

日本の産業再生に欠かせないプラットフォーム戦略思考

日本企業は何をすべきか

電子書籍プラットフォームはビッグチャンス

投稿元:

レビューを見る

「プラットフォーム戦略」の平易な解説書です。

「プラットフォーム戦略」とは、多くの関係するグループを「場」(プラットフォーム)に乗せることによって外部ネットワーク効果を創造し、新しい事業のエコシステム(生態系)を構築する戦略です。

case studyを読んでいると、グーグル、アップル、アマゾンや楽天などのわりと分かりやすい例がでています。Cloud ComputingにおけるOracle、Amazon、MicrosoftのPlatformをめぐる競争が語られていないのは、読者層を意識したものでしょう。

今起きていることを理解するためにはよい本だと思います。

投稿元:

レビューを見る

21世紀型の成功企業モデルに欠かせない「プラットフォーム戦略」を

ものすごく丁寧に解説されているわかりやすい戦略入門書!

国外では、グーグル、アップル、フェイスブック、amazon、twiiter

国内では、楽天、ヤフー、任天堂、mixi、Gree、Dena、ドコモ

など、無料WEBサービス、モバイル通信端末、ネット購買という三つの入口を

短期間で圧倒的シェアを押え、その膨大な「トラフィック」をマネタイズしたり、

ハードに見合う魅力的なコンテンツ市場や課金システムをセットにすることで、

莫大な収益をあげている現在のプラットフォーム企業群!

書の中で、著者は

プラットフォーム

(場)戦略とは・・・

1:多くの関係するグループを「場」(プラットフォーム)に乗せ、

2:マッチングや集客などさまざまな機能を提供し、

3:検索や広告などのコストを減らし、

4:口コミなどの外部ネットワーク効果を創造する

ことで、新しい事業のエコシステムを構築するという戦略

と定義つけを行った上で、

他にも、その成功企業に共通する「プラットフォーム」の

構成要因を9つのフレームワークでわかりやすく解説してくれている!

大企業であろうが、中小零細企業であろうが、これからの高度情報社会、

ICTグローバル時代に、ビジネスを展開していくのであれば、

否応なしにのユーザーのニーズの2・3歩先をいく、

パイオニア企業達から学ぶことはたくさんあるのでは!

なぜなら、どの企業も相手にしていかなければいけない「対象」が

それらの企業ではなく、それらの企業が提供するサービスを利用して、

賢くそして成長した「消費者=ユーザー」だからです。

■目次

・はじめに

一章 世界最先端のプラットフォーム戦略とは?

・合コンでは幹事が一番得をする

・世界最古のクレジットカードは食事のクラブ

・プラットフォームビジネスはエコシステム

・プラットフォーム5つの機能

・20代女性は広告がお好き?

・タフツ病院 無料で医者に診察してもらう方法とは

・いまプラットフォーム戦略が注目されている4つの理由

二章 ケースで学ぶ勝つプラットフォーム構築のための9つのフレームワーク

・勝てるプラットフォームの3つの特徴

・プラットフォーム構築の9つのフレームワーク

STEP1 事業ドメインを決定する

・楽天は地ビール屋だったかもしれない

STEP2 ターゲットとなるグループを特定する

・1日100万ページビューでも倒産したペッツドットコム

STEP3 プラットフォーム上のグループが活発に交流する仕組みをつくる

・プラスもマイナスも経験した六本木ヒルズ

STEP4 キラーコンテンツ、バンドリングサービスを用意する

STEP5 価格戦略、ビジネスモデルを構築する

・完璧なビジネスモデルでゲーム業界のマイクロソフトをめざした3DOの失敗

STEP6 価格以外の魅力をグループに提供する

・世界中の点在プログラマー��競うトップコーダー

STEP7 プラットフォーム上のルールを制定し、管理する

・ゲーム市場の80%を獲得しながら倒産したアタリの成功と失敗

・厳格なルールを適用するハーバード・ビジネス・スクール

STEP8 独占禁止法などの政府の規制、指導、特許侵害などに注意を払う

STEP9 つねに「進化」するための戦略を作る

・成功も失敗も経験したイーベイの成長戦略

・戦略を180度転換した生き残ったチケットマスター

三章 プラットフォームの横暴にどう対処するべきか

・プラットフォームの横暴

・トイザラスとアマゾンの仁義なき戦い

・戦略的プレーヤーの場合の対処方法

・世界シェア40%でも失敗したノキアのモバイルソフトウェアプラットフォーム

・2年間を無駄にしたタイムワーナーの失敗、ブルーレイはなぜ勝利したか

・強硬手段に出てマイクロソフトから条件を勝ち取ったエレクトロニックアーツ

・戦略的プレーヤーではない場合の対処方法

・グーグルをうまく利用したビジネス特化型SNSサイト「リンクトイン」

四章 フリー、オープン化

という「負けない」戦略

・フリーミアムはプラットフォームの横暴

・ソーシャルメディアでのアプリケーションはなぜ儲からないのか

・なぜグーグルは携帯電話端末を発売したのか

・オープン化でグーグルを抜いたフェイスブック

・オープンソーシャルというグーグルの対抗策

・日本のSNSの戦略

五章 日本企業復活への処方箋

・日本の産業再生に欠かせないプラットフォーム戦略思考

・ソニーをまねて成功したアップル

・なぜIBMはマイクロソフトに負けたのか

・日本企業は何をなすべきか、はじめからグローバルへの転換が急務

・電子書籍プラットフォームはビッグチャンス

終わりに

■あわせてレコメンド3

① シェア 共有からビジネスを生み出す新戦略 レイチェル・ボッツマン著

② FREE 無料からお金を生み出す新戦略 クリス・アンダーソン著

③ ソーシャルメディア維新 オガワカズヒロ著

投稿元:

レビューを見る

難しいことを易しく語るのが平野さんだが、この本の特に前半は易しすぎて見るべきところが少ない。9つのフレームワークとかいっても仕事で使うチェックリストだし、5つの機能というのもビジネスモデルとしてアタリマエの話だ。そして大前研一さんの写真をオビで掲げながら大前さんは手を入れた形跡がないのも自分としては不満。羊頭狗肉じゃないのか。

本書ではプラットフォームを理論的に語ろうとしているが、残念ながら十分に思索されておらず事例列挙に止まっている。とはいえフェイスブックとグーグルの話(優位なプラットフォームにフリー化、オープン化で対抗する)とか、後半の方は少し面白かった。クオリティ戦略とダンピング戦略の戦いに過ぎないのかもしれないけど。

自分なりに考えてみると、普通の経営戦略では水平統合か垂直統合か、ヨコに拡大する売上増かタテに伸ばして付加価値増か、という議論をしがちだが、技術が進み複雑化するとプラットフォーマーが現れ、ヨコに広げつつタテには戦略的に分業して付加価値を囲い込もうとする。古くは例えば自動車メーカーも立派なプラットフォーマーで、数万点に及ぶ部品や新しいエレクトロニクスを束ねる能力を磨いて付加価値と主導権を手放さない。そして現代では家電とかネットとか本とか音楽とか、個々の業界だったものが統合されるプラットフォーム化に注目が集まっている。そこでアマゾンとかアップルとかよく言われる訳だ。

そんな大きな話だけじゃなくて、筆者のように「あなたの会社もプラットフォーム」というのも発想としてはいい。企画書を書く手助けにはなるはず。自社の競争戦略を考えるときにヨコの同業者だけでなく、タテもナナメも見ないといかんということか。