こんな物語があったとは

2014/02/26 22:55

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ふとっちょパパ - この投稿者のレビュー一覧を見る

獺祭は最近知るようになったのだが、こんな物語があったとは知らなかった。

投稿元:

レビューを見る

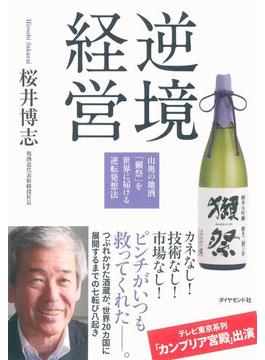

私が最も好きな日本酒「獺祭」を製造する旭酒造の社長の社長就任から現在に至るまでを記した一冊です。

桜井社長の人柄、獺祭への想い、酒造りへのこだわりが伝わってくる良書です。

経営書としても非常に学びになる部分が多く、経営者の本領は逆境でこそ試されるということがとても理解できます。

私はたまたま獺祭を飲み、あまりの美味しさにファンになったため、日本酒については全く詳しくないのですが、「日本酒というのは、日本民族の歴史と文化から必然的にでき上がったもの」と知り、日本酒自体への関心も高まりました。

「エヴァンゲリオン新劇場版:序」にも登場していたことには驚きました。ますます獺祭のファンになりましたし、これからの海外での闘いを応援していきたいと思います。

投稿元:

レビューを見る

「だっさい」というお酒で山口県から東京、そして世界に勝負をかけて頑張っている社長。逆境を打破するため、敢えて大きな市場に出ていったエピソードがよくわかりました。不安、絶望、情熱と色々な感情に振れながらも社会に貢献したい一心で頑張る。ほとんどの経営者に共通だと思います。

投稿元:

レビューを見る

獺祭はうまい。

日本酒通ではないが、飲みに行くと置いてるかチェックしてしまう。

八海山や久保田が好きでしたが、飲みやすいので非常に気に入っています。(今も獺祭しか飲まないと言うわけではない)

タイトルの通り読めば読むだけご苦労されたというこちがわかります。

古くから続く業態、業界でそれを変革するのは難しいと思います。

が、それをやるんだと強く思う人がいれば、絶対に出来ないとは言えない。諦めたらそれで終わりだし。

日本の文化を世界に知ってもらう、日本酒を美味しいと思ってもらうために。

目的が明確になっているから素晴らしいのかな。

自分自身が祖父の代から続く事業をかじりもせずに放棄してしまった。業界的に厳しいから気にしなくてよいと言われたのだけど、親は寂しかったかもしれない。

今更ではありますが、それも自分が選んだ道。そこできちんとやれること、やりたいことを諦めずにやりきることが親孝行かと思い、頑張っていこうと思う。

磨きが味を変えるなんてことを知ったのも、このお酒のおかげ。世知辛い世の中だけど日本を応援したい気持ちって大事だ。

これからももっと美味しいと思えるものに出会えることを楽しみにしています。

投稿元:

レビューを見る

獺祭の蔵元の社長の本。経営部分でも非合理的な世界を合理性で焼き払う展開で爽快だし、日本酒界隈を取り巻く状況を知ることもでき、獺祭ができた経緯を知るとまた良い酒になるし、一冊で何度も楽しめる。良い。

投稿元:

レビューを見る

「カンブリア宮殿」で話していた以上の,突っ込んだ話はなかったように思うが,楽しく読めた。酒は酔うためのものではなく,味わうものだという考えには,100%同意。「獺祭」が品薄なのは,原料米の不足から来ているとは知らなかった。日本の誇る醸造酒の良さを,世界に広めようとしている努力に感嘆。日本酒も焼酎も,もっと世界に認められていい,誇るべき酒なのだから。

投稿元:

レビューを見る

*****

社長にお会いする前に読み通した。

根底にあるのは「現状維持は死だ」という危機感なのだろうと感じたが、

お会いして伺ってみたら少し違った。

その危機感は間違いなく持っているが、なんというか、

もっと広く社会に貢献することを見ながら進んでいる。

そこに行き着いたのかもしれない。

*****

投稿元:

レビューを見る

ビジネス本、経営指南書としては、至ってシンプルでとりたてて、”目からウロコ”的なストーリーは見受けられない。

ただ、獺祭へのこだわりの深さは見て取られるため、一読後は、どうしようもなく獺祭を飲みたくなる。

投稿元:

レビューを見る

山口県の地酒獺祭をつくっている旭酒造の社長さんの本。思いがけず跡をついでから、小さな酒造が今のように多くの人に知られる地酒を作るようになっていったかが書かれている。その業界で常識と思われていることにとらわれず、自ら道を切り開いていく強さ。その根底にあるお客様にああ美味しいといってもらえるおさけづくりというシンプルで強い信念が感じ取れます。伝統を大事にしつつもこだわらない。そのいい意味での割りきり、自由さと人のつながりを大事にすることで作られている。また呑みたいなぁ。

投稿元:

レビューを見る

話し口調の文章で、経営者のビジネス本としてはイマイチ読みづらい。

彼の度胸や強運、境遇などがあったからこそ成り立っているように受け取れた。

なので共感したり自分の体験とリンクさせたり、そこから深い教訓や学びとして吸収するのは私には難しかった。

ただ、酒蔵もいちビジネスで、一つの企業であるという側面が見えたのは面白く感じた。

そして獺祭のことは詳しくなれた。獺祭が呑みたくなった。

投稿元:

レビューを見る

借りた本なのでレヴューを残しておく。

日本酒「獺祭」の旭酒造社長の桜井氏の著作

社長になってから獺祭を生み出して、現在、社長のこれからの展望を書き記したもの。

おいしいものを作る

マーケットをしぼる

品質の安定化、数値化

→数値に落とし込めない世界がある、神業の世界

最後は人の手、口、五感で決める

95点をめざしても85点であったり

科学であるけど、科学でない

ワインとは違う価値観で日本酒を考える

世界中どこに出しても変わらない獺祭の味

国民性、歴史、風土、地理

→海外でも日本酒の保存法、飲み方を含めて広めていく、日本文化の伝承

細部にこだわることが日本的

→ゆえに伝統的な技法であったり、方法論に注目があつまる

本質をわすれてはいけない

山田錦の供給量を増やす

行政は補助金を出すが、そうではなく、行政が積極的に広める努力

日本人こそ、もっと日本酒を理解するべき

発信すること

作って売るだけではなく、あじわってもらえる環境づくり

京橋獺祭BAR

わかりやすい伝え方、常識を疑う。伝統との葛藤。スパークリング、コルク

経営者は育てられない

いずれ自分の手から晴れて息子のものになる

恐れ、怖さ、、、

投稿元:

レビューを見る

回送先:品川区立五反田図書館(MG02)

獺祭を醸造する旭酒造社長の過去のインタビューなどを下地に編纂した経営倫理書である。はた目と版元の第一印象からいわゆる「ビジネス本」・「経営哲学書」のそれでしかないような印象を受けるのだがあくまでも倫理である。

いわゆる「ビジネス本」と明確に区別されるポイントとして、「自分の成功体験(あるいは失敗体験)」をひけらかすことを厳しく戒めるその姿勢にある。「経営としてどうか」ということが重視されやすいビジネス関連書籍業界にあって、そうしたまなざしに一線を画き、経営倫理に重点を置く姿勢はそれだけで評者にとっては好印象を抱く内容になっているのである。

桜井の人となりについては、若輩者である評者がかくいうべきではないだろう。しかしそれでも、彼のビジネスと醸造(そして、飲酒行為にいたるまで)に関わるあくなきポリシーの高さについては、評価すべきポイントではないのかと一考する。

個人的には「獺祭」とは不思議な縁で結ばれ、今に至るのだが、その縁を取り持ってくれた女性も含め、獺祭を愛す人に共通するのは「情熱なきポリシー(倫理)は熱狂となること」を十二分にわきまえた人間が多いという特徴である(ただし苦言を言えば、最近の参入者にその傾向が薄れているようで、この部分に関しては不安材料である。誰とは言わないが)。獺祭のロマンチックなキャッチコピー「酔うための 売るための 酒ではなく 味わうための酒を求めて」もまた、この倫理と経営をリンクさせるひとつの原動力になっているとも言えよう。

桜井は言う「酒造りは人生に類似する」と。水・米・酵母・育てる担当者・そして出来上がったものを愛する全ての人の協働によって成り立つ世界はまさに人一人の人生そのものの関係性に極めて似ていると一読の後に思うことなのである。

投稿元:

レビューを見る

こだわり、想いがあってこその成功なのだろう。

功を焦ってはここまでの復活を果たすことはできなかったのではないかと思う。

ひたむきな努力が周りを味方にして、その人たちを動かしていくのだろう。

投稿元:

レビューを見る

獺祭の社長によるここまで来たぞという自叙伝的な本。個人的には同郷として応援しているんだけど、一方でワインと同列視されるところまで日本酒を引き上げた原動力が知りたかった。その答えは、逆境と挫折の積み重ねの中で見えた、本質への集中に他ならない。地ビールなどにも手を出し倒産寸前。杜氏にも逃げられ、美味しい酒を作るのに自分と4人の素人しかいなくなったところで、山田錦を自ら作っていくところから始めた。注ぎこぼしを何が男らしいだ!と断罪して、ワイングラスで提供する。こうした型破りを進めるには、背水の陣で向かっていくことしか無い。「頑張らないが、あきらめない」という信条にもあるとおり、辛抱強くやってきたのだろう。

獺祭バー、パリへの進出など、マーケットへの真摯な目も印象的だ。酒の善し悪しが分かっていない等のよけいなバイアスを抜いて、純粋にマーケットのあるところ(東京、NY)、マーケットの肝になるところ(パリ)に資本を集中する。こうした才覚は、生まれ持ったものではないはずだ。目の前の真実から逃げない、まっすぐに立ち向かう。それが最高の財なのかもしれないなと思った。

投稿元:

レビューを見る

獺祭という日本酒の会社の経営者。

杜氏が夏は働きに出るため、冬に日本酒を作っていたという習慣を杜氏を雇うことでなくす。

米の仕入れ先の組合の圧力から抜け出すために、そこからの仕入れをやめた結果、全国的に伸びていく力となった。

機械化で解決できることは解決し、人でしかできないことは人で行う。

人でしかできないことをわかっている、その域まで達してみたい。