紙の本

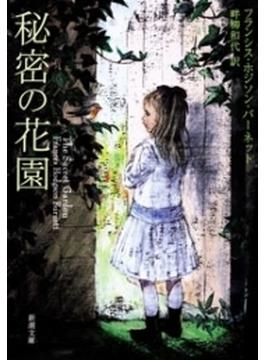

秘密の花園

2020/11/06 20:22

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:earosmith - この投稿者のレビュー一覧を見る

不器量で我儘な子どもが主人公というところがとても好きだった本。今読むと、過酷な状況下でも生きる力を取り戻していく姿に心を打たれます。子どもにも大人にもお勧めの本です。

紙の本

名作の凄さを実感

2017/05/13 06:38

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちょこsweets - この投稿者のレビュー一覧を見る

絵本などですら読んだことがなかったので、全く内容を知らなかったのですが、最後まで楽しめました。

風景の描写では、自然がとても美しく描かれています。

主人公の心の変化など、名作の凄さを実感しました。

投稿元:

レビューを見る

幼いころ、簡易版で読んだのを思い出し懐かしくなって購入。酒井駒子さんの絵に惹かれたのもあります。簡易版では隠されていた様々な事柄に驚いたり楽しんだりを繰り返しました。ことに、ディコンにかんしては知らなかったことがたくさんあって、この愛すべき子に新たな評価がつきました。ただ、「ん?」と思ってしまう箇所もないではありませんでしたので星は3つです。

投稿元:

レビューを見る

子供のころ読んだお話、文庫一冊ほども長さがあるとは知らなかった。ムーアの描写に、ありったけの愛が込められている。

それから花園の、花の息吹に満ちあふれた様子と言ったら!子供心には登場人物のことしか印象になかったけど、いま読み返せば大自然の描写にかなり割かれているのがわかる。駒鳥夫婦の気持ちまでつづってある。

メアリが花園を見つけた瞬間、それと、メアリがコリンに花園の様子を聞かせるシーン、雨の上がった朝の花園の景色が素敵。ぞくぞくするほどの、足元から駆け上がってくるような喜びや期待に満ちている。そんな感情を呼び起こす、春というものはなんと素晴らしいものだろうと、知らず知らず感銘を受けている。

コリンの一生懸命な姿、魔法や科学実験と呼んで他力に頼っているように見えてそのじつ、みずからの意思と力で次々とステップを上っていく姿は、面白いほど着実。

物事が回り出してからは、ひとつの挫折も失敗もないところが、芽吹きの勢いに巻き込まれる感覚がして好き。

投稿元:

レビューを見る

とてもとても良かった。この一言に限る。

メアリさまが変わっていく過程が丁寧に描かれているのがいい。コリンのかんしゃくを聞いたメアリさまのセリフに笑った。

ディコンと出逢えて、メアリさまもコリンも人生が大きく(良い方に)変わった。出会いって本当に大切だなあと改めて思った。

投稿元:

レビューを見る

もともと児童文学ということを知らずに読み始めました。

やっぱり、こういうのは遅くとも十代のころに読んでおきたかった……!

でも、生きていくのに本当に大切なことがたくさん詰まってて、読んでいて心地よかったですね。

ヨークに行ったことがあるので、なおさらよかったですね。

投稿元:

レビューを見る

コミカライズされたものを読んであらすじは知っていましたが、小説は初めて。

著者は「小公女」「小公子」の作者でもあり、話のトーンはとてもよく似ていますが、こっちのほうが好み。

序盤のストレスフルな描写と、後半のカタルシスいっぱいの展開が、合わせ技でとっても気持ちいいです。終盤は上手くいきすぎかもですが、児童文学だし、いい方向にいく描写だし、何より読んでて楽しいので、これで全然OK。ハッピーエンド万歳。

ビジュアル的にも映えるので、風景を想像するのも楽しい。バラ園とか、広大なヒースとか、古いお館とか。春が来て、クロッカスやスノードロップが咲いて、バラが次々とほころんで。動物を引き連れた農家の少年とか、ベッドに伏せてるお坊ちゃんとか……いい萌えをありがとうございます。

子供のかんしゃくシーンも、大人になった今読むと、すごく微笑ましい気持ちになれます。子供のかんしゃくだと思えば、メアリはワガママな部分も含めてかわいいです。お坊ちゃんも。

投稿元:

レビューを見る

孤独だった子供たちが歩み寄り、協力し結束することで感情的にも人間的にも成長していく様子がなんだかホッコリしました(^O^)

かわいらしい物語だとおもいます♥

久しぶりに児童文学を読んだけど、大人が読んでも考えさせられる要素はいっぱいありますね~。

動物との交流は、なんか憧れちゃいますね!

投稿元:

レビューを見る

私を含むアラフォー世代が子供だったころ、大多数の子供たちにとって、児童文学は読むものではなく、テレビで観るものだった。私たち世代のほぼ全員が、「ハイジ」や「赤毛のアン」や「トム・ソーヤー」について多少の知識を持っているのは、日曜夜のアニメ「世界名作劇場」の功績といっていい。海外の児童文学1作品を1年かけて放映するシリーズである。

バーネット作品からは『小公女』が取り上げられた。逆境を耐え忍ぶヒロインが最後は幸せになるという、西洋版「おしん」みたいな物語で、私はあまり好きになれなかった。ヒロインが優等生すぎて、共感よりも反発の方がまさってしまったのだ。「こんな子いるわけないじゃん」と突っぱねることで、大人に教化されるのを無意識に拒んだのかもしれない。

そんな私でも、同じバーネットの『秘密の花園』は楽しく読むことができた。まず、ヒロインのメアリが偏屈なワガママ娘という設定が面白い。もうひとりの主人公コリンときたら、メアリ以上に病んだ少年だ。両親の愛を知らず、ことなかれ主義の召使によってスポイルされてしまった子供たちが、「秘密の花園」を通して生きる力を取り戻す物語である。

うち捨てられた花園は、孤独な子供たちの心の象徴でもある。荒廃しているように見えても、心ある人が気を配り、正しいやり方でケアすれば、驚異の生命力で息を吹き返すのだ。花園の復活と連動するように、子供たちの心が解き放たれ、子供たちの成長によって、哀れな大人の魂が救われる。子供たちは大人に教化されるのではない。ムーア育ちの少年が、12人の子供を育てる母親が、ヨークシャーの大自然が、子供たちをあるべき姿に導くのだ。

世界名作劇場は20年以上も前に終わってしまったが、もし同じような企画があるなら、ぜひ『秘密の花園』を取り上げてほしいと私は思う。子供たちの成長物語はもちろん、20年間に進歩したアニメーション技術で、ヨークシャーの広大なムーアや、薔薇の咲き乱れるイングリッシュ・ガーデンを映像化してほしいと思うからだ。昔ならあり得なかった無愛想なヒロインも、今の時代なら割とすんなり受け入れられると思うのだが、どうだろう。

投稿元:

レビューを見る

この時期にバスに乗りながら、電車で横目に景色を流しながら読めたのは運命なんじゃないかと思います。

希望と色と幸せな香りが満ち満ちている。花を見て空を見て空気を胸いっぱい吸い込んで、幸せだと実感する。できる、できる、できる、の魔法がある。私にもあなたにも、世界中のみんなのところに魔法はある。

生きる歓びを再確認しました。

投稿元:

レビューを見る

読んでいる途中で「えっこれいつ書かれたの?」と後ろの解説を読んでしまうくらい(1911年だった)、話が現代的だった。

ネグレクトを受け、愛情不足で育った子どもはどうすれば救われるのか…という物語だと思うのだが、作中で示される答えの一つひとつが、現代から見てもまったく違和感がない。すごい。

投稿元:

レビューを見る

偏屈だった少女と少年が、花園とともに蘇っていくのがいい。映画を最初に見たんだけれど、原作もとてもよかった!ただ、映画はほんのりとディコン→←メアリ←コリンみたいな空気があって、そこが少し原作とは違ったかな。マーサとディコンが好き!

投稿元:

レビューを見る

いや~、いい話だった! 幸せな読後感!

裕福な家に生まれながらも孤独な環境に育ち、ネガティブでわがままなメアリとコリン。貧しいけれど兄弟や動植物に囲まれてのびのびと育った、ポジティブで明るいディコン。3人の子供の交流と、メアリとコリンが変わっていく様が良い。

子供たちのいう「魔法」は、ネガティブになりがちな大人も忘れちゃいけないものだろうな。

あと、ベン・ウェザースタッフと駒鳥がいい味を出していた。

あまり名作と言われる児童文学を読まずに大人になってしまったけど、大人になって読んでも良いものだなあ。

投稿元:

レビューを見る

名作と呼ばれるお話を大人になってから読むシリーズ。

バーネットは小公女と小公子しかか読んだことがなかったので。

育成環境所以で人との関わり方を知らず、偏屈と呼ばれたな女の子が好奇心から少しずつ人との関わり方を学んでいく過程が思ったより丁寧に書いてあります。

読了後の感想

少しずつ登場人物が増えて行きます。

子供らしい感性で、最後まで子どものみずみずしい気持ちと行動力だけで話が展開します。

そこにはありがちな魔法のような偶然や幸運はほとんどなく、もちろん物語ではありますが、納得のできるレベルの展開でした。

なんとなく、柔らかい芝生や土の香りを感じたくなるような読後感でした。

バーネットの作品の中では小公女、小公子よりこのお話が1番好きだなと思いました。

投稿元:

レビューを見る

子どもの成長物語は多くあるが、この作品は異端な登場人物たちが印象的であった。何事にも興味を持たず、偏屈で癇癪持ちの子どもらしからぬ少女メアリ。ヨークシャーなまりを持ち、召使にそぐわない気さくなマーサ。自分を病気だと思い込み、希望を持てない少年コリン。

3人はいずれもそれまでのステレオタイプからは逸脱した性質の持ち主だが、マーサはメアリに、メアリはコリンに良い影響を与えてゆく。

明るくて真っ直ぐな少女セーラが主人公の『小公女』とは対照的な作品であると感じた。