投稿元:

レビューを見る

柴崎友香が2016年にアイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラム(IWP)に参加したときの経験を描いた連作短編集。言葉と思考、多様な国から集まる作家たち、アメリカの食べ物、文化、歴史、そして大統領選挙。読みながらまるでそこにいたような気持ちにさせられ、いつの間にか著者と同化する感覚を味わう。なんとなく思考が似ているからかもしれないが、面白い体験だった。

筆致は端正で、英語も大阪弁に変換されるのが柴崎さんならではだな、と思って読んだ。

投稿元:

レビューを見る

すごくよかった。読み終わりたくなかったくらい。

柴崎友香さんが実際に、アイオア大学の、世界各国の作家が集まるライティング・プログラムに参加したときの話。(「小説集」って帯に書いてあったけど、エッセイだよね。エッセイって言っちゃNGなのかな? 小説よりエッセイっていったほうが手に取りやすい気もするけど。わたしも読むまで、小説仕立てになってるのかな?って思ってたけど、エッセイだと思う)

世界各国の作家や詩人が集まって、合宿みたいに大学内に宿泊して朗読会や翻訳会を行ったり、週末には旅行したりするプログラムそのものも興味深く、「留学生活」っぽい話も楽しく、それぞれ話す言葉も境遇も違う作家たちと親しくなっていく話もおもしろいし、そして思いのほか、いろいろなことを考えさせられもした。

たとえば、大統領選挙のときにNYにいて、結果が出る前にサポーターがつくったヒラリーの勝利動画を見て、こういうのがあかんとちゃうのかな、と思ったというくだりとか。大阪出身の柴崎さんは、アメリカでいう「ラストベルト」、工業がすたれて取り残された地域の人々にも共感し、エスタブリッシュメント層のサポーターが多いヒラリーを、NYを、「遠い」と感じたという。

たとえば、日本人は「国」を人がつくった制度とかシステムではなくて、家族の延長みたいな自然にあるものと思っているんじゃないか、と考えるところとか。だから自分たちで「国」を変えようとかどうこうしようとかあまり考えられないというような。

あと、ニューオーリンズの第二次世界大戦博物館を訪れたときの話は胸が苦しくなるようだった。ホロコースト記念博物館の話も。こうした博物館、まるでディズニーランドのアトラクションのようなつくりで、自分が実在する第二次世界大戦中の兵士になったような、ホロコーストを生き延びた人になったような気にさせられるようにできている、っていうのもすごい。

柴崎さんの文章も好き。淡々としているというかおっとりした感じというか。感情をあおるようなところはもちろんなくて、でも情景がすごく見えてくるし、静かな感動とか興奮とかが穏やかに伝わってくるような。

英語がそれほど得意ではないというのとか、話しかけたかったけど話しかけられなかったことがよくあるのとか、旅慣れてないというのとか、そういう、お人柄も好き。

投稿元:

レビューを見る

紹介文に、小説集とあるので小説をイメージして読み進んだが、これはエッセイだと思う。もしくは異文化コミュニケーション論の資料。直接作品とは関係ないかもですが、期待と現実のギャップを埋めきれない程度の作品。

投稿元:

レビューを見る

著者の、アメリカでの経験とかそのとき感じたこと、考えたこと、戸惑ったこととかがストレートに心の中に入ってきた。留学してたときのことを思い出した。なにもかもよくわからないまま物事が進んでいって、それは言語が十分にできないことももちろんだけど、それだけじゃなくて、文化や慣習が違いすぎるから。そして日本の生活とか日本にいるからこそ培われた価値観がスタンダードじゃないことに気付かされるし、普段何気なく使ってる「言葉」を深く意識させられることになる。

あとは、火災報知器が原因分からず何度も鳴るのとか、アポなしで部屋に外部の人が来たりするのとかは、海外あるあるなんだなと思った笑

以下引用

日本語では「I」に相当する言葉は多くあって、性別や年齢や上下関係で使い分けられる。・・・話し始める前にそこでの自分の立場、つまり状況が先にあって、主体である自分はそこに合わせることになる。外国語でコミュニケーションをし、日本語以外の言葉を使う人と接していると、自分が無意識に使っている言葉について発見することは多かったし、話すときにどんな意識を持っているか、それはどんな文化や社会のありかたに根ざしているかについて、考えることを突きつけられた。

日本は、民族としての日本人と、日本の国の領域と、日本語を話す人と、その範囲がだいたい重なっていて、それは世界の国の中ではどちらかというと少数派ではないかと、わたしは実感している。・・・アイデンティティ、性別や人種などは逃れられないものだと思う。・・・しかし、そうやって逃れられないものとして意識して格闘することと、生まれたときから決まっている「自然」の「差」として当然のことと疑問を持たないこととは、相当に違う。

投稿元:

レビューを見る

私小説に当たると思うこの小説集を読んで良かった。IWPに参加した世界じゅうから集まった小説家や詩人たちと、英語が不十分な主人公こと柴崎友香氏がそれでも世界を日本を違ったかたちでとらえる心の動き方は、ワタシをドキドキさせた。文体が好きだ。直接心に響く様に思う。あと、新しい場所で自分以外のみんなが仲良くなって一人に何となくなってしまうところ、めちゃくちゃ共感してしまった。居酒屋に、いったら何となく端っこに座ってしまってはみ出てしまうとかそんな感じ。自分から掴みに行かないといけない、人間関係にめっちゃ疲れててあー柴崎さんも同じように感じているかもしれないなーとか勝手に思ってちょっと嬉しくなったりとか(笑) 張愛玲やトニー・レオン、オラシオ・カステジャーノス・モヤ、好きな作家や俳優のことが出てきて、世界はこういう風に繋がってるねんなって分かったような気もした。同じ時間をどこにいても過ごしてるってこと。時間と距離のこと。大好きな本になった、読めて良かったです。ありがとうございます。

投稿元:

レビューを見る

+++

アメリカにいるから、考えること。そこにいないから、考えられること。2016年11月8日、わたしはアメリカで歴史的瞬間に居合わせた、はずだった――。世界各国から作家や詩人たちが集まる、アイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラムに参加した著者が、英語で議論をし、街を歩き、大統領選挙を経験した3ヶ月。現地での様々な体験から感じたことを描く11の連作小説集。

+++

限りなくエッセイに近い小説集である。英語が自由に操れず、コミュニケーションが自在に取れないもどかしさの中、アメリカという国にいて、アメリカ以外から集まった作家たちそれぞれの背景や抱える問題、意識の違いなどがリアルにつづられていて興味深い。同じものごとを目にしても、それに対する反応や表現の仕方はさまざまで、それは個性であるとともに国民性でもあり、英語が不自由なゆえに、それらを静かに観察できている様子がよくわかる。日本を離れているから見えること、余計にわからなくなること、その揺らぎが伝わってきて、改めて考えさせられる。等身大の日々が伝わる一冊である。

投稿元:

レビューを見る

ちょうど「GIRLS」を見たところだったので、アイオワ大学の雰囲気がすんなり入ってきた。

外国に行って、はじめて自国の言葉や文化を認識させられる、というのは良い体験だよね。

投稿元:

レビューを見る

☆3つにしたけど、読んですぐしまったと後悔したのでした。カタカナでも苦手なのに、英語のスペルがそのままで、訳もしてくれない。おバカには無理な本なのでした。

それでも次の予約が回ってこないので我慢してページを拾い、戦争記念館のところとか、トランプが当選したところとか、その場にともかさんはいたのねえ、すごいわねえてな感じでなんとか読了です。

投稿元:

レビューを見る

『それを知っているというだけで、なにかが通じたように感じる。共通の背景を確認できれば、わかることがふえる。それはコミュニケーションの重要な要素だと思うと同時に、それはコミュニケーションなのだろうか、とも思っていた』―『It would be great』

この疑問の在り方は、とても柴崎友香らしいと思うと当時に、この作家の少し引いた立ち位置から静かに主張する様に(あるいはそれを謙虚さと呼ぶのが適切なのかも知れないが「よう知らんけど日記」から受ける印象からはそれも少し違うと思う)安心感を覚える。

海外に行くと妙に自分たちの国や文化のことが見えたような気になる。時にそれが災いして、だから○○はだめなんだ、とあたかも自分が初めてそれを指摘したかのように威張って言う人がいて、赤塚不二夫の描くところのイヤミみたいな人はきっと遣唐使の頃から居たんだろうなと妙なことを考えたりする。自分だってついついそんな風にものが分かったような口を利いてしまいがちになるけれど、そこにはきちんと裏打ちされた考察が無いことも多い。だから、さも分かったような気になったことについて何かを語りたくなった時は、よくよく考えてから言葉にした方がよい。

柴崎友香は、もともと疑問符の多い文章を書くイメージがある。あるいはオープンエンドな投げかけが多いと言い換えることもできる。そうであったとしても、初めての海外生活を綴ったこのエッセイには、これまでの作品以上に疑問符が頻発する。そしてそれは、どこか自分自身もかつて感じた疑問であったり、懐かしさを覚えるものであったりする。ああ、似たようなことを自分も東海岸の小さな町で考えたなあとか、何だかサイモンとガーファンクルの歌詞の意味がストレート沁み入って来たなあとか。果たして自分自身がそこから少しは成長できたのか甚だ心許ないが、作家にとってこのアイオワ生活は随分と自分自身を掘り下げる時間となっただろうことが見て取れる。ここから新しい視点や考え方、あるいは表現の仕方などが出て来る予感が大いにする。

『モルタダはエンジニアでもあって、石油関連の会社でも働いていて、幕張に三か月いた、と言った』―『公園へ行かないか、火曜日に』

それは多分、自分も四年程通っていたあの青い大きな施設での三ヶ月。このモルタダは国から選ばれて研修にやって来たエリートであったに違いない。その場所を知っているというたたそれだけのことで、急に分かったような気になる。もちろん、このアラビア語を話す作家の何を知っている訳でも作品を読んだことがある訳でもない。ただそこに単純な共通項を見出しただけのこと。柴崎友香が正しく疑問符を置いたように、それだけで解り合えたように感じつつ何も判った訳ではない。共通のものは互いの共通点を直ちに意味するものではない。それはその通りだが、その互いに知っているものによって作用する共振のようなもの、それはきっとコミュニケーションの根底を成すものなんじゃないかという予感はある。柴崎友香は、それを具体的に言葉にしてくれるのではないか、そんな淡い期待を寄せることができる稀有な作家であると思う。

投稿元:

レビューを見る

わたしも自分とはちがう(けれど、同じように、わたしとあなたはちがうということをわかっている)人たちに会いに行きたくなった。

投稿元:

レビューを見る

世界には、自分の生まれて育った国とは全く違う歴史や文化背景を持つ国がたくさんあるということを知識として知っていることと、他の国へ実際に赴いてそこで生まれて育った人とのコミュニケーションを通して理解することは次元の違う話なんだと思った。

残念ながら私は日本以外の国の歴史や文化に触れてみたいという好奇心を持つことも、海外に行った経験もほとんどなく、それでも世界中からのニュースを日々見聞きできるけれど、もし他の国で過ごしたりそこの国の人と過ごす経験をしていたら、世界の見え方は変わっていたんだろうか。

投稿元:

レビューを見る

ゆきてはかえる波のように、アメリカでのライティングセミナーの様子が語られる。

最初はよくわからなかったけど、じわじわと言葉の波に足を取られ、楽しく漂えた。

投稿元:

レビューを見る

小説なのにエッセーのように読んでしまった。

作者のこの時の体験をテーマにした講演を聞いたということもあり、すべて実話であるかのように思ってしまった。

ご自身でも英語があまりできないとおっしゃっていたが、そんなに得意でない状態での3ヶ月、できることとできないこと、とてもリアリティがあった。

英語もっと頑張って、普通の(しかできない)短期留学したいなぁ。

投稿元:

レビューを見る

柴崎友香さんを初めて知ったのは2015年の7月@国際ブックフェアのトークイベント。その時の対談相手、西加奈子さんとの間で交わされた(力不足で要約できないけど)その日の、降りそうで降らないお天気にちなんだ作家ならではの観察眼の話は今も覚えている。

本書はその翌年(大統領選の年のアメリカで)著者がインターナショナル・ライターズ・プログラムに参加した時のお話。

外国で、(本人いわく)参加者の中で一番英語が苦手だと言う著者が、様々な国から来た作家達と三ヶ月に渡り生活を共にすることでそれぞれの文化を学んだり、心を寄せたり。アメリカ、オハイオ州の広大さシカゴカブスの優勝の瞬間も追体験させてもらえてお得でした。

投稿元:

レビューを見る

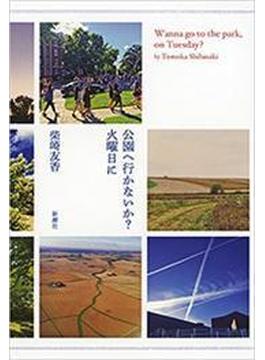

表紙の美しさに惹かれて手に取り、読み終えて改めて表紙を眺めると、作品内の風景を再度辿るような気持ちになった。文体も激しい盛り上がりなどはないけれども、静かに淡々と日常が描かれる。自分自身の学生時代の異文化理解経験を、どこか懐かしい気持ちで思い起こしながら楽しんで読むことができた。