心から満足できる幻想小説

2009/02/08 20:13

4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:mayumi - この投稿者のレビュー一覧を見る

帯にはこうある。

「幻想、残酷、情愛。恐怖、哄笑、郷愁。あらゆる感情を揺り動かす15の精華。読む者を黄昏へといざなう、幻想小説の精髄」

これ以上の言葉はいらないように思う。

それにしても「ルピナス探偵団の当惑」とこれほどにまで色合いが違うものを描く津原泰水氏の度量の広さにまず驚嘆する。確かに、ルピナス探偵団の中にも、妙に醒めた部分や、耽美な部分もあった。けれど、主人公の高校生らしい健全さに(たとえそれが作りものめいていたとしても)陰である部分は、ひそやかに存在していた。

まるで月光の中で咲く、淫靡な花のようだ。

淫靡な、耽美なものにひかれる者に、理由はない。残虐さでさえ、それらを甘やかにするものであると、それらにひかれる者は遺伝子でそれを知っている。

そして、この短編集は自分がそちら側の人間かそうでないかを、容赦なく知らしめてくるのである。目眩を覚えるような鮮やかさをもって。

虚ろな不思議系ファンタジー

2010/12/13 10:26

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぱやぴす - この投稿者のレビュー一覧を見る

痛々しくってグロテスクなんだけど不思議な感覚。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

江戸川乱歩めいた書体です。グロテスクさの中の耽美的エロチックな感じがなんとも……というかー。どうも個人的には、好みでないですね(ファンの方、すみません)動機がよくわからない事件とかが多く……

投稿元:

レビューを見る

買わなくてよかった。

お耽美かと思ってたらホラーっぽかった。

電波っぽい話も結構あって、気持ち悪いホラーを求めてたら楽しめる。

福屋がんばれ。

投稿元:

レビューを見る

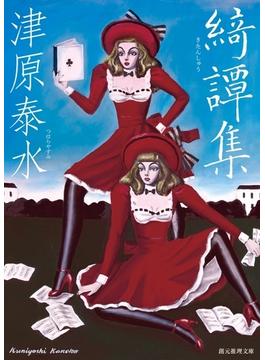

流麗な文章で紡がれる悪夢めいた綺想のアラベスクに、終始幻惑されっぱなしでした。特に、「玄い森の底から」の凝りに凝った文章は腰が抜けるほど良かった。こんなに素晴らしい幻想の書き手をいままで知らずにいたとは……。そんな自分を口汚く罵りたい今日この頃。表紙のオフィーリアがまた良い。

投稿元:

レビューを見る

『ドービニィの庭』は黄緑色を基調とした息をのむまでにあかるいファン・ゴッホ最晩年の作で、現在ひろしま美術館に所蔵されている。シャルル=フランソワ・ドービニィはバルビゾン派の画家だ。ゴッホが敬愛したこの人物はしかし絵が描かれた十年以上前に物故して、邸には未亡人が住んでいた。絵は展示室の入り口から真正面の位置に飾ってある。あかるい絵なので横長の窓のむこうに陽光に満ちた中庭が広がっているかに見える。前景にあたる草に被われた地面は右さがりに傾いでいる。なかに泛んだ花壇も傾いでいる。遠くにテーブルやベンチが見える。そのむこうを黄色い帽子をかぶった人物が歩いている。背景の建物は白と緑と灰色と黄色で単純に描かれている。右手に教会が見える。教会の尖塔からもこちらがよく眺めれられるに違いない。この庭を飴要介は自宅に再現したがっていた。美術館で購入したという複製画を載せたテーブルを挟んで相談を切り出されたとき、私はいささか面食らい、同時に雑作ないことであるとも感じた。面喰らったのは私が造園家でも庭師でもなく、室内装飾家だからだ。

(「ドービニィの庭で」本文p.217)

投稿元:

レビューを見る

「天使解体」…好きなんだけど…なんか……

あれだ。

一番好きだったのは「聖戦の記録」でした。

ほんとうに素晴らしい戦い。ばあちゃんたちが途中、すごくむかつきました。

投稿元:

レビューを見る

>天使へと解体される少女に、独白する書家の屍に、絵画を写す園に溺れゆく男たちに垣間見える風景への畏怖、至上の美。生者と死者、残酷と無垢、喪失と郷愁、日常と異界が瞬時に入れ替わる。――綺の字は優美なさま、巧みな言葉を指し、譚の字は語られし物を意味する。本書収録の十五篇は、小説技巧を極限まで磨き上げた孤高の職人による、まさに綺譚であり、小説の精髄である。

>幻想、残酷、情愛。

>恐怖、哄笑、郷愁。

>あらゆる感情を揺り動かす十五の精華。

>読む者を黄昏へといざなう、幻想小説の精髄。

創元推理文庫の概要、帯に記された惹句。それこそがこの本の表層と真髄をあらわしている。

少女の死体処理により、幻想の門前へ現実を引き込む 『天使解体』

姉から祖父殺しを唆され、性的な悪戯までされる思春期の超現実 『サイレン』

学校の怪談+怪獣小説+ゴシックホラー=? 『夜のジャミラ』

村山槐多の血を受け継ぐ、旧仮名遣いの絵画怪談 『赤假面傳』

強姦されて殺された女の、書と書家への愛を詠う詩的な断末魔 『玄い森の底から』

アクアポリスで死んだクラスメイトが帰ってくる、郷愁と近代的な心霊物 『アクアポリス』

知人の女の脛骨を川で拾った元ベーシストの恋と青春 『脛骨』

兎派と犬派の対立が大いなる歴史の駒を進める 『聖戦の記録』

歯痛をきっかけに過去の恋の痛みを蒸し返す 『黄昏抜歯』

都市伝説的幻想小説のスタンダード『約束』

子を産んだ娼婦の狂想と潮流 『安珠の水』

戦場の真っ只中で近親相姦にふける人でないもの 『アルバトロス』

傷口が見せる幻想と、陰惨な事件 『古傷と太陽』

ゴッホ作の同名絵画に魅せられた男と、嫉妬の狂気 『ドービニィの庭で』

作家・牧野 修氏をモデルに奇妙な男の生態を描く 『隣のマキノさん』

表紙には“美しい屍”オフィーリアの画。それも、女装した同性愛者が被写体となっているとも言われるのだから手が込んでいる。

本書は、死と性と、怪奇と文学で成り立っている。それ以外は何もない。だがそれをそれぞれに分離するのは不可能だ。本書に登場する人は人でありながら、生ける屍であり、男は男でありながら女と相対するだけの存在である。

文字によって形成される小説の精髄とは文章の魔力を指す。技巧と感性を兼ね備え、暗黒の心理と現象を表現できる稀有な作家、それが津原泰水である。

一文が、一語が、呼吸をし、水中から幻想の泡を立てている、そんな十五篇。

十五の構成、十五の文体、十五のテーマ、十五の物語。

愉しく読むには体力が必要。しかし読み飛ばすのは勿体無い。

読者の呼吸まで奪いかねない吸引力をもつ、短編はなかなかお目にかかれない。

お勧めはできないが、一読の価値は多分にあり、一度吸い込まれたらもう貴方も虜になっているだろう。

投稿元:

レビューを見る

(2010/01/08購入)(2010/01/10読了)

何という禍々しさ。

毒にあてられた。

短編ごとに語り方が全く違うのに驚く。

「アクアポリス」

ラスト5文のテンポが素晴らしい。

「夜のジャミラ」

語り口の明るさが余計に悲しみと恐ろしさを煽る。

「脛骨」

過去に対する懐かしさと面映さ。

ラストがいい。

「約束」

最後の1文。

投稿元:

レビューを見る

津原泰水には中毒性があるようだ。

「バレエ・メカニック」を最初に読んだときは、狐につままれた気分になったけど、「蘆屋家の崩壊」でまんまと虜になり、ふと気がつくと津原作品が読みたくて仕方なくなる。

そんなわけで3冊目。

これは、一つ一つ輝きの違う宝石が入った宝石箱のような短編集。

しかし、まあ、宝石と言っても、美しいけど、触ったら表面が血でぬらりとしてそうな禍々しい感じ。

私が特に好きだったのは、『天使解体』『赤假面傳』『脛骨』『聖戦の記録』あたりかなー。

『脛骨』は最後にうるっときてしまった。ホラーなのに泣けるとは・・・。

しかし、彼(彼女じゃないよね)の作品は万人には勧められない。というか、読んでいることをあまり公表したくない気がする。

ただ単にエログロで、時折サディスティックで、神経症的なものが好きだと思われたくないもんなーw

わかる人にはわかるし、ハマる人はハマるのです。感覚的なものと思われ。

投稿元:

レビューを見る

帯にはこうある。

「幻想、残酷、情愛。恐怖、哄笑、郷愁。あらゆる感情を揺り動かす15の精華。読む者を黄昏へといざなう、幻想小説の精髄」

これ以上の言葉はいらないように思う。

それにしても「ルピナス探偵団の当惑」とこれほどにまで色合いが違うものを描く津原泰水氏の度量の広さにまず驚嘆する。確かに、ルピナス探偵団の中にも、妙に醒めた部分や、耽美な部分もあった。けれど、主人公の高校生らしい健全さに(たとえそれが作りものめいていたとしても)陰である部分は、ひそやかに存在していた。

まるで月光の中で咲く、淫靡な花のようだ。

淫靡な、耽美なものにひかれる者に、理由はない。残虐さでさえ、それらを甘やかにするものであると、それらにひかれる者は遺伝子でそれを知っている。

そして、この短編集は自分がそちら側の人間かそうでないかを、容赦なく知らしめてくるのである。目眩を覚えるような鮮やかさをもって。

岸田理生を超える存在になる予感がしている。

投稿元:

レビューを見る

器用で芸達者、且つ凄まじい勢いを持つ文体の力もさることながら、独特のフラットな感性とインパクトの強い物語のギャップが、読み手に何とも言い難い「これは凄い」という印象を抱かせ、屍体と黄昏の向こう側には恐怖と悲しみと虚無しかないという良識を易々とひっくり返し、読後の清涼感をもたらしてくれます。

扱っている題材と難解な文体から、『万人向けではない』との判断をしがちですが、口では表現し難いこの感覚を、出来ればみんなに体感して欲しい。そんな一冊です。

投稿元:

レビューを見る

短編15作。

残忍な言葉を綴る、美しい日本語に惑わされ、猥雑で俗悪さを嫌悪し、内臓を鷲掴みされたような気分の悪さに慄きながらも、頁を捲る。

つい、こっそり盗み見してしまうような。

投稿元:

レビューを見る

ものすごく美しい表紙に惹かれて思わず手にとるとそこは狂気の世界。どこかコミカルな”蘆屋家~”、どこかハートフルな”アクアポリスQ”と読んできたのでフェイントだった。これは怖いというか、読後感がちょっといやな気分になる。15作品からなる短編集。

投稿元:

レビューを見る

15編の短編集。

2作品目まで読んで、今回は合わないかと思ったが、3作品目から帯の瀬名氏のコメントのとおり彼岸に連れ込まれたようだ。

この狂気の世界を愉しみ、美しいと感じる自分をどうかとも思ったが、抜け出すのにちょっとした努力が必要だった。

この方の発想というか、感覚というかそれをまた作品にまとめ上げる力にとても惹かれます。