投稿元:

レビューを見る

若いから、知らないから綺麗事で済ませて良いのか?

第二次世界大戦中のモノクロ写真をカラーにした本を中心に、それぞれの人達の視点からの戦争への想いを綴ったオムニバス短編集。

色々刺さりましたが、一番はラストの「remember」。

アメリカと日本のミックスの少年・レオ。親の仕事の都合で日本の高校へ編入したが、日本人は自己主張しすぎるのを嫌うから、おバカなフリをするってのは何となく解る気がしました。そして、原爆についてのアメリカと日本の解釈の違い。歴史はそれぞれの国の視点で大きく変わるってのも痛感させられました。

クラスメイトから浮いていた桜太は福島の原発によって移住した一人。その話もとても刺さるものがありました。

読み終えた後、ふと考えてしまう、そんな一冊でした。

投稿元:

レビューを見る

モノクロをAIでカラーにした写真集に関わる連作短編集。

歴史上の過去の出来事が、自分事として捉えられた時、何かが変わり始めるのだと思う。

戦争のこと、まだまだ知らないことも多いと気付かされた。

投稿元:

レビューを見る

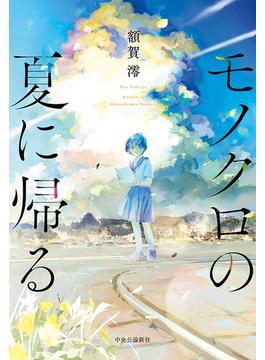

戦時中のモノクロ写真をカラー化した写真集。この一冊をきっかけに少しずつ世界が変わり始める。世界が優しく見える感動の青春小説。

投稿元:

レビューを見る

Amazonの紹介より

海の向こうでは、戦争で毎日人が死んでいる。 でも遠くない将来日本からは、戦争を経験した人がいなくなる。 まだ若い僕たちは、この事実とどう向き合えばいいのだろう。 「僕は祖父の戦争体験を捏造したことがある」 戦時中のモノクロ写真をカラーにして掲載した『時をかける色彩』という写真集が刊行された。祖父母ですら戦争を知らない二十代の書店員がそれを店頭に並べたことで、やがて世界が変わり始める。保健室登校の中学生、ワーカホリックのテレビマン、アメリカから来た少年と、福島で生まれ育った高校生。遠い昔の話のはずだった「戦争」を近くに感じたとき、彼らの心は少しずつ動き出す。 平和を祈る気持ちが、小さな奇跡を呼ぶ。 読み終えたとき、少しだけ世界が優しく見える感動の青春小説。

色んな人の視点から見た戦争の印象に一個人としてどう向き合えばいいのか。短い言葉では片付かないくらい様々な感想が駆け巡りました。

戦時中のモノクロ写真をAI技術でカラー化し、それらを収めた写真集。それに影響を与えられた若者たちが、「戦争」とどのように向き合い、どのように後世へ伝えていくのかが描かれています。

自分が小学生の時、夏になると必ずテレビでは戦争特集が放送されます。当時は夏休みの宿題として、おじいちゃんやおばあちゃんから戦争体験を聞いて、レポートにまとめるといったものもあって、身近に感じていたのを憶えています。

しかし、今の若い世代ですと、戦争体験の話を聞くといったことができなく、広島や長崎での戦争といったものは、もはや「歴史」として認識されていて、遠い存在のような立ち位置に変化されていると感じました。

もちろん自分も戦争を体験していませんが、そういった事実を聞いて、衝撃を受けてしまいました。

戦争というと、今やウクライナの方に身近に感じますが、それでもとても遠い所で起きているという認識になっています。

この作品では、戦争といった当時の描写は、各話の最後に少し登場するに留めています。ほとんどは一つの写真集に影響を受けた若者達が、自分自身の置かれた立場に苦悩しながらも、「戦争」を通じて、自分なりの発信に奔走しています。

同じ人間でも、性別や年齢、環境などバラバラであって、当時の戦争の状況を学ぶと、受け止め方は人それぞれです。

セクシャルマイノリティーから保健室登校、福島からの転校生まで、色んな立場から見た「戦争」に対する受け止め方は、読んでいて新鮮味がありました。

新鮮味というと、馬鹿にしているような表現かもしれませんが、色んな意見や解釈がこの作品が詰まっていて、自分も何かできないか、意欲的な気持ちにさせてくれます。

また、特に印象深かったのは、記憶を呼び起こす時、言葉のイメージが先行してしまうことに改めて考えないといけないなと思いました。

例えば、広島というと、どうしても「戦争」「原爆」が頭を掠めますし、福島というと「原子力」といった言葉がこびりつきます。

ある出来事が発生してしまうと、どうしてもイメージが先行し、本来とは違った「形」として���成されてしまいます。

歴史を知ったことで思い浮かんでしまうことに「言葉」のイメージには言葉としての重みを再認識させられました。

もちろん、それも真実ではありますが、その土地ではそれだけでなく、色んな要素があります。

一部分だけでなく、全体を発信させるためにも、テレビやネットで発信されているものを消極的に学ぶのではなく、自分自身で学ぶ意欲が必要だなと思いました。

そのためにも、色んなものを知ることが大切であると感じました。この作品では、カラー化した戦時中の写真が登場するのですが、興味を惹かれました。

どのような服だったのか、どのような景色だったのかだけでなく、その背景にはどんなことが起きていたのか。

文章として爽やかな雰囲気の青春小説なのですが、登場人物たちの苦悩と共に「戦争」と向き合っている姿に自分も何か頑張ってみようかなと思わせてくれました。

気がつけば、長文になってしまいましたが、それほど短い文章では収まりきれない、言葉に言い表せない色んな感情や感想があって、色々と考えさせられた作品でした。

投稿元:

レビューを見る

うだる暑さの中で『ガラスのうさぎ』を読む幼い頃の自分に、ページの合間で再会したようだった。

その記憶に色がないのは、色褪せたのではなく

自分のなかの戦争の夏がモノクロだからだと思う。

戦争に関して得たものに色はない。

体験したことのない「戦争」というものを

「忘れてはならない」

「二度とくり返してはならない」

と掲げ抱えて生きてきた。

世代はどんどん交代され

いずれ「戦争体験者0」の時代がやってくる。

体験者を通して戦争を知り、伝えて、繋げていく。

それができる最後の世代の私たちがすべきことはなんだろう、一体何ができるんだろう?と考えさせられる。

そんな私たちの戸惑いや心の揺れに

一番寄り添ってくれるリアルな作品だと感じました。

読むとモノクロでしか捉えられなかった戦争がカラーになる。

読み耽って気づいたら夜が明けはじめていて。

色を失った暗闇に、光が射して色を取り戻す。

闇は光に溶かされるんだと思った。

そんな夜明けのように希望を滲ませながら

胸の想いもほんのり色づいていく。

戦争のその先に続いてきたこの世界を全てをひっくるめて今ここにしっかり立って生きていこうと思った。

そんな、大きな気づきをもたらしてくれた作品でした。

投稿元:

レビューを見る

そう遠くない将来、太平洋戦争を経験した人の声が聞けなくなる。過去のインタビュー映像しかなくなったとき、戦争は完全な歴史となる。

そうなる前に、私たちにできること、とは。

カラーだった世界がモノクロの写真になった瞬間、何かが抜け落ちた。そしてそのモノクロ写真に色がついたとき、今と過去の時代が繋がる。

カラーになったモノクロ写真集が、POPをつけて売る書店員、売り場で手に取った戦略的保健室登校をする女子中学生、テレビ局に勤めるディレクター、アメリカから来た高校生、福島から避難してきた高校生へとつながっていく。

それぞれが抱える屈託。誰にも言えなかった悩みや心の痛みと向き合うきっかけとなっていく写真集。

私のこの手は小さくて、世界を変える力はないけれど、それでもすぐそばにいる誰かに「大丈夫」だと言ってあげることはできる。その勇気のカケラがこの一冊の中にちりばめられている。

見えないものを見るために、知らない過去を知るために。今、私にできることを、するために。

投稿元:

レビューを見る

書かれたタイミングが抜群だし、読んだタイミングも抜群でした。戦争はこんなに身近にあった事に私も本当に驚いたし、明日は我が身だと思う。戦争を語る資格は私にだって無いけれど、こうやってそれぞれのストーリーを読んで、当時に思いを馳せたり、それぞれの立場でその人たちの思いを想像したりはできる。同じ人間なのに分かり合えない事が寂しくもあるし、当然の事のようにも思うし。考えてしまう読後でした。

投稿元:

レビューを見る

コロナ禍、ウクライナ・・・まさに現代を描く、連作短編集。

「戦争はしちゃいけない」。

ウクライナでの戦争を連日観ていると

無力感に苛まれ、戦争反対の言葉すら

きれい事に聞こえてしまう。

若い世代には、とりわけ、そんな想いが強いのかも知れない。

おそらく、アラカンな私の世代が、

物乞いをする傷痍軍人(偽物がほとんどだったらしい)を見て、

身内に戦争経験者が健在な最後の世代だっただろう。

昭和の時代は、戦争への見方はどうあれ、

もっと生々しく、熱かった・・・と思う。

その感覚を今の若者に求めても酷というもの。

でも、それでも、知っていてほしいと思う。

少なくとも、戦争がどんなものだったのかということを。

ウクライナの映像と同じ事が、平和な日本でもあったということを。

どうして知らねばいけないのか?

どんな風にして知ればいいのか?

その答えが、ここにある。

道徳的?

いやいや、若きストリーテラー、額田澪・・・

そのあたりは、ちゃんと物語として読ませてくれる。

ささやかでも、ずっと考えていくこと。

無力感に苛まれたとしても、それでも、考えていきたい。

今もそう思う。

投稿元:

レビューを見る

AIと人の手によって色を取り戻したモノクロ写真。そこに写されていたのは、あの戦争の記憶だった。

写真集『時をかける色彩』が繋ぐ4話で構成された連作短篇集。書店員は自分に戦争を語る資格があるのかと悩み、保健室登校をする女子中学生は空襲のあった地に地蔵を探す。広島出身のディレクターはドキュメンタリー番組のネタを求め、ハーフの高校生は文化祭の企画に困惑する。

ロシアがウクライナに攻め込んだ現在、他人事として無関心でいられるのか? 無関心でいてもいいのか? 読みやすくてわかりやすいが、深い本だった。考えさせられた。

投稿元:

レビューを見る

戦時中の写真をカラー化した写真集『時をかける色彩』を手にする人たちの四つのおはなし。

セクシャルマイノリティの書店員

保健室登校の女子中学生

家族にコンプレックスを持つテレビマン

アメリカから来た高校生と福島から来た高校生

どのはなしも、戦時中の体験談が生々しく語られる。

二度と戦争をしてはいけない、次の世代に伝えていかないといけない、そんなテンプレートな感想ではない感想が出てきそうな本。

学生に読書感想文用におすすめ

投稿元:

レビューを見る

戦争に関する連作短編集4つ。

①ホロコーストではユダヤ人だけではなく、

同性愛者も迫害の対象だったことを知り、

昔から自分と同じ人がたくさんいたことを知り安心するという会話のところが印象的。

2人は同棲しているけれど、看護師をしているから、いつもすれ違い。

でも気配を感じることができるから、いいという。

②保健室登校するのは、弱くてダメな子という感じで嫌だったけど、

紫帆ちゃんの戦略的保健室登校は、強くていい。

他の2編もいつもの額賀さんとはちょっと違うテイストで良かった。

戦争について考えることができる本。

投稿元:

レビューを見る

戦争の実体験がない世代が戦争を語り継ぐには?という命題に挑戦した作者の一つの回答。

登場人物の日常、人生と絡めることで通り一遍とならなくしたのは、作者の力量であり、テーマに向かう姿勢の賜だろうし、答えも結局そこにあるのだと思う。

投稿元:

レビューを見る

ロシアのウクライナ侵攻のいま、戦争は起こしてはいけないとの紋切り型のテーマではなく、揺れる視線の微妙と救済を扱った意欲作だ。

投稿元:

レビューを見る

中学受験に向けて勉強中の息子の模試に

4話目の一部が選ばれていたので、

気になって読んでみた。

うちの息子には難しかったようだが、

私は、全話読むと点が線になって理解ができ、

今は亡き戦争の話をよくしていた

祖父の事を思い出した。

「AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦後」

を借りて、文中に出てくる「エノラ・ゲイ」の前で記念撮影する乗組員の写真を子供に見せてあげたら

興味深そうに眺めていた。

やはりカラーになるとリアリティが全然違う。

投稿元:

レビューを見る

戦争はしてはいけないと口を揃えて言われているが、実際は今ウクライナで起こっている。

その状況を見て日本がまた戦争をするのではないかと不安になるが、この本はあらためて戦争をしてはいけないということを伝えてくれていると思う。

全ての人が戦争の悲惨さを再認識すべき。

最後のお話はアメリカ人の高校生が出てくる。

日本人からすると、原爆を落とした悪者となっているが、実際は日本人からアメリカに攻撃をしていることを知らない人が多い。この本はそんな事実も教えてくれる。