投稿元:

レビューを見る

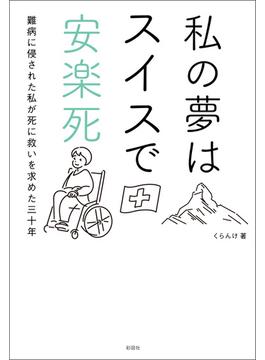

ブクログの新刊案内で発見した『私の夢はスイスで安楽死 難病に侵された私が死に救いを求めた三十年』(くらんけ)。

タイトルが衝撃的で「何だこれは」と気になったこの本に書かれていた内容もまた衝撃的。

読んでいる間、静かにいろいろ考えてたし、今も考えてはいる。

著者が難病にかかり、辛い経験をし安楽死を考えて行動にうつそうとした事実を知り、

「こんな人達がいるし、こんな事があったのだな」と受け止めるだけに留まってる状態。

投稿元:

レビューを見る

2022/12/02リクエスト 1

宮下 洋一氏の

安楽死を遂げるまで、安楽死を遂げた日本人

を読んでから、スイスの自殺幇助団体、ライフサークルのエリカ医師を知った。それから、このジャンルの本を読んでいる。

末梢神経が徐々に麻痺していってしまうという難病「CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)」に6歳からかかり、28歳で死の権利を得る。

コロナ禍になったり、親が納得しなかったり、様々あり、やっとのおもいでスイスへ行く。その場で、なんと薬をストローで飲むことができなくなった。

エリカ医師に

ストップ、あなたはまだ死ぬべきではない

と言われる。ここがすごいのだが、エリカ医師は、

今日のことはポジティブに捉えなさい。

といった。

死ぬ権利は無効になるわけではない。

P157

命は救っても、人は救わない医療者とは?

患者にとって、救いの形は様々で、私のように「死」という選択が最も救いになる患者だって存在する。

この文章の意味がよく理解できない人は、幸せだと思う。幸せ、に語弊があったなら、困っていない、と表すべきか。

そしてこの本の中に何人も登場する、医師。同じ免許を有する人たちでありながら、資格と素養は違うのだと感じる。

誰のための医療なのか。

医者が名声を得るためでは、もちろんない。

自殺幇助団体に所属している、エリカ医師が最後にストップをかけるシーン。そのまま、自殺する人たちの映像も見た。本でも何度も読んだ。これは初めて知ったパターン。

ここでストップをかけられることは、きちんと死にゆく人と、周りの人のことを考えてのことだと思う。

そうでなければ、日程の調整だって、看護師や場所の調整だって、全てがやり直しになる可能性があるのに、この医師は、自信に満ちて、ストップ、と伝えた。この期に及んで、だけど、とりかえしのつかない選択だからこそ。

改めて人間として尊敬できる医師だと感じた。

ただ、著者自身も言うように、全てがスイスに行けるわけではない。自力でスイスまで行くことができ、かつ金銭的にも可能で、医者の診断書、英語力、などなど。

著者のまえがきにも書いてあったことが、日本の現状のすべてで、日本では安楽死と、自殺幇助がごちゃまぜになっている。

医者が注射して絶命、のイメージが安楽死だと思われている。

ライフサークルでは、ルートを取った弁を開くことにより、体内に毒物が流れて絶命、あるいは著者のように自分で飲む、のどちらかだったと思う。

医者が最終的に手を下すわけではない。

でもALSの方だとできない可能性も高い。

日本国内で、合法的に死を選ぶこともできる、そうなって欲しい。

治らない病気を持つ、私も強く思う。

投稿元:

レビューを見る

本の中で、この本を手に取る人は自分のSNSフォロワーが多いのではないかと書かれていましたが、私はくらんけさんのことを知らず、ブクログの新刊情報で表紙を見て惹かれ購入に至りました。

タイトルを見て、真っ先に思い浮かべたのが映画「Me Before You」(邦題「世界一キライなあなたに」←この邦題ほんとなに)。

事故で四肢麻痺になってしまった男性の安楽死をめぐる物語です。

繊細な題材なので、感動しただけだと感動ポルノとか揶揄されてしまうかと思いましたが、安楽死の機関に触れる映画は初めてだったと記憶しており、そういった普段触れられないものを知るきっかけと映画はなるので、出会えて、見れて良かったと思っています。

でも、この本を読んで、映画はやはり映画でしかなく2時間弱に編集された作り物なんだと思わされました(映画大好きですが)。

本は1時間30分ほどで一気に読むことができました。くらんけさんの文章がとても読みやすく引き込まれるもので、特にスイスの自殺幇助団体へ提出したレポートは読み応えがあり、さらに胸に迫るくる、訴えるものがありました。

読んでいる中で、くらんけさんご本人のこと、親御さんのこと、立場が違う故の言動を見て泣きそうになることもありました、簡潔に「感動した」なんて表現してしまうとこれまた「感動ポルノじゃないんだぞ」となりそうでやめておきたいところです。

心が揺さぶられて目頭が熱くなりました。

関係ある第三者、全く関係のない世間の人たち全ての人が納得する正解はないし、納得させる正解を出さなくてはいけない義理も道理もない(制度として推し進めていくには理解してもらうことは大事だと思いますが)。

本を読んでいて良いなと思ったのが、くらんけさんが、くらんけさん自身の意見をしっかり持って本に書いて表明している点です。

読み終えて少し時間が経ってもしかしてと思うのは、治療を進める中で、周りの人の顔色を伺って無理をしてきた過去があるから、今は自分の考えをしっかり持って言葉にしているのかなと。

ALS嘱託殺人事件についての項目は、センセーショナルで驚きましたが、くらんけさんご本人、編集、出版社の人たちに対して思うのはこの項目を消さずに世間に出してくれてありがとうということです。

文脈を理解できなかったり、自分の主義思想と違うものはねじ伏せたい歪んだ思考の人にけちをつけられそうな内容ですが、そういう負のものにおもねることなく、自分の一意見を貫いたところが好感持てます。

今までの経験があるからこそ、言える意見、説得力があるのだなと思いました。

さらに好感を持てたのは、安易に「死にたい」と安楽死を求める人に対してのチクリとした文章です。とても良かったです。

お父様、お母様の文章も、それぞれの立場からの心の葛藤や揺れが細かに書かれていて、ここまでさらけ出して書いてくれて有難い、と思いました。

一筋縄でいかないものなんだなと、やけに現実味を強く感じました。

スイスで決断できなかったこと、それを受け止めていること、帰国後の後悔、それらもそうです。

本の最初で安楽死、自殺幇助、定義の話を丁寧にして、タイトルはあえてとのこと、スイスからの帰国のこと。くらんけさんの思慮深さと聡明さには感心することばかりです。

安楽死を認めて!と感情的に訴えるのではなく、議論が進むようにと望む様子も建設的かつ現実的でお人柄が見える気がします。

日本でも、議論が進みゆくゆくは制度ができればと思うのですが、

本の中でもくらんけさんが触れてらっしゃったように、(違う受け取り方をしていたらすみません)、日本は他人へは自己責任論で責任を追及するけれど、自分が何かするときは責任を負いたくないから拒否しているように思え、結局何も変わらない世の中だなと思えるので、制度や法律が変わるのにどれだけの時間がかかるのか、気が遠くなるし幻滅してしまう気もします。

他人には要求するのに自分には甘いのか、矛盾してないかと考えることもありましたが、自己責任論が蔓延っているからこそ、自分がそれで追及されないために責任を取る決断を避けるのでしょうか。

自己責任論は厄介だなと改めて今、思い至りました。

島国で日本人が多いからか、異なるものに過敏反応する印象があります。

周りとの違い、それぞれの個性を尊重するのではなく、型に当てはめてルールで縛ろうとしたり、差を見つけがちに思えます。

違って当然、人それぞれということが、当たり前に受け入れられる価値観が良い方向に浸透すると良いのですが、、言い訳に使うのではなく。。

投稿元:

レビューを見る

新刊コーナーでタイトルに惹かれ手にとった。

全体的な文章量は少なめ、さっぱりとした文体で書かれているので読みやすい。

難病に苦しんできた著者、支えてきた両親、どちらの立場にも身を置ける構成。

漠然としていた安楽死へのイメージがすこしくっきりした。

投稿元:

レビューを見る

6歳から難病に苦しみ、辛い治療地獄に耐えてきた著者。様々な辛い経験から安楽死を決意せ。なのに日本では安楽死は認められない。自分の最期を自分で決められない。死が救いになることもある。もがき苦しみ、死ぬ権利を得ても土壇場で死ねなかった著者。安楽死の問題はとても難しい。『命は救っても、人は救わない医療者は』になりたくない。一生懸命に人を助けることが必ずしも救いになるとは限らない。だとしたら私たちはどう生き、死ぬべきなのだろう。

投稿元:

レビューを見る

この手の本を読んでいて思う事。

なぜ医者は患者ファーストで治療してくれないのか?

お医者様はそんなに偉いのか?

読んでいて本当に腹立たしかった。

著者は結局安楽死せずに帰国してきたのですが、それが正しい選択だったのかは誰にもわからないですよね。

私は安楽死制度は必要だと考える側の人間ですが、この本を読んで遺される者の気持ちというのを初めて真剣に考えました。

我が子が目の前で死のうとしている姿なんて、想像もしたくないし、耐えられないと思う。

スイスまで付いていったお父様の心情を思うと本当に辛い。

患者ファーストで、生死の決定も尊重するべきだと思うのにね。

だからこそ、安楽死は賛否があるのでしょう。

生きて帰ってきたからこそ、

「スイスに行く」

という事を免罪符のように使うのはやめてほしい。

ご両親が居た堪れない。

投稿元:

レビューを見る

“私は自立だけでなく、自律していたかった。”

自分の経験や想像力では推し量れない現実。

難病による幼い頃からの経験と、そこから想像しうる未来から安楽死(介助自殺)という選択肢を手に取った女性の物語。

生きていることの絶対的正義観と、自ら命を立つことへの絶対的罪深さは誰しもが持っているし、大抵の場合はそのまま正解なのかもしれない。

でもどこまでいったとしても、死ぬたくなるほどの苦しみと生きることを辞めるほどの諦めや絶望は、究極的にはやっぱり本人次第なんだよなとも痛感した。

この本はあくまでも自殺を薦めるような本ではないし、たくさんの理由や可能性、経験を経た上の「自己決定」により「死ぬ権利」を手にした筆者という一人に起きた出来事がメインである。

そこには今まで知らなかった、悪とは言えなくても、誰にとっての正しいことなのかわからない医療者との軋轢が存在していた。

自分たちの成果や功績への固執とまでは言わなくても、僅かな可能性があれば諦めず少しでも改善させるという、もしかしたら患者にとっては医療従事者のエゴとしか映らないような事実も含まれていた。決してここに描かれているような人たちばかりでもないし、かと言って医療ドラマに出てくるような人たちでもないのが現実なんだろう。

”命は救っても、人は救わない医療者とは”

この言葉が深く残っている。

反射的に自殺=悪とするのではなく、どのような状態、心持ちであれば生き続けたいのかということも考えさせられた。

”安楽死はある意味ありだと思う。生きたくても生きられない人もいる。でも生きたくて生きるのと、生かされて生きるのは全く違うから。”

”死にたいというより、もう生きていたくない”

もし自分が著者と同じ病に冒されたとしたら、ALSを患ったとしたら、イメージできるはずはないけど、伝える手段や力がなくなった後では遅いかもしれない。

”来るべき日に備えて日頃から大事な人と”個人の本音”を知らせあい、任せられるよう努力する必要がある。”

”命は尊い。しかしそれは自分らしく生きられてこそ。邪推や批判、傍観をやめて、誰かが発した”個人の本音”を曲解することなく重く受け止める謙虚さが今求められていると私は思う。”

何が最善策で、何が悪手かなんてやっぱりわからない。でもわからないなりにも、たまにでもいいからイメージして、怖がって、支えてくれるだろう人と本音を送り受け止められるよう準備しておくことはとても大事なことだと感じた。

人間の尊厳の中でも本当に重要なことは冒頭の言葉にあると思う。

投稿元:

レビューを見る

著者の人権が全く尊重されていない。難病だからというだけではなく、そりゃ死にたくなるなぁという環境。よく耐えてるなと思う。

投稿元:

レビューを見る

自分がもしも同じ立場ならどうする?と考えながら読んだ。

6歳からずっと難病に苦しみ、最後にスイスで自死を選んだけど

今じゃないなという何とも言えない感情。

もし自分の事だったら?自分の家族だったら?自分の身の回りの人だったら?

何と声をかけ、一体何が出来るのだろうか。

結局何も出来ず、そばにいるしか出来ないとか、愚痴の相手をするとか

そういうことしか出来ないのではないか、と思ってしまった。

もし、自分が全く同じ立場であったら全てを投げ捨ててスイスで安楽死をと思ったけど

そんな勇気も行動力もなく、至って何もない1日が過ぎていくのだろう

正直、なんて残酷なのだとも思う。

人の尊厳って何なんだろう。

私事だけど過去、沢山の管に繋がれた父親を見た時、それでも生きててほしいと思ったあの時の私の意思は正しかったのか

重ねて考えてしまった。

投稿元:

レビューを見る

自己責任論が蔓延る社会では何をするにも息苦しいが、引き換えに与えられた権利で獲得できる自由がある。

ならば私たちは、自分の生き方くらい、最期まで自分で決められるはずだ。

ーエピローグより

著者は6歳の頃から難病で闘病生活に苦しみ、今でも安楽死について、自分の尊厳について考え続けている。

ブクログの紹介文にもある通り、彼女は学校でも病院でも尊厳を無視され、でも生きるために頑張る良い子を演じてきた。病気や病状の違いはあれど、縋るところが限られている難病患者の、病院で医師らの顔色を伺わなければならない息苦しさは容易に想像できて苦しかった。両親に介護されなければ生きていけないが、その両親もまた年老いていくことへの焦りや申し訳なさも。

緩やかに死を意識し始め、スイスにまで渡り安楽死を願うのも無理はない。最終的に彼女を思いとどまらせたのは家族を残していくことについてだったが…安楽死について知識を深め、考えることの必要性を強く感じるエッセイだった。また人の生きることの尊厳についても考えさせられた。彼女の聡明さと意志の強さも強く感じられた。

興味のある人はぜひ読んでみてほしい。

投稿元:

レビューを見る

【死ぬ権利を選ぶとは】

著者が死を選ぶ覚悟をきめる背景が伝えられていますが、

小さい頃からのお話では、

親しい友人も恋人も持てなかったことや、

学校の先生からの差別的な扱いを感じ続けていたこと、

そして、

医療関係者とのやり取りの難しさ、

医師と患者の権力関係が綴られていて、

疎外感や孤独感が伝わってくる部分も多々ありました。

もしも誰か友人や心を許せる人がいたら、

医療現場でも違った対応の下で違った関係性が築かれていたら、

生きることへの考え方は、かわっていたのかな、と少し思ってしまったり。

本書の終わりの方で示されていた、「命は救っても、人は救わない医療者」とは何なのか、という問題提起。

ただの一読者が何もいうことはできませんが、

社会構造が、個々人の生きる意味を奪うものであってはならないとあらためて思いました。

・・・

著者は、10万人に一人という稀な難病、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の所持者。

日本では患者が5000人ぐらいとのことで、市場規模も小さく、感知する治療法は見つかってない中、緩和、進行を遅らせる治療がなされているという。

高校時に24時間テレビのドラマでこの病気が描かれ、その後難病認定となったらしい。

多くは50代など大人になってから発症する中、著者は6歳で発症。

そして、10歳には選択肢としてあった治療方法を使い尽くしていた。治療法ほぼ効かない状態で、車イス生活となる。

死を意識し始めたのは、皆が進路決定を迫られる高校時。

大学受験のあとで浪人後の生活は、手術、トラウマ、パニック障害、転院、治療地獄、担当医不祥事、、、と、

安楽死の選択肢を現実なものにする。

自発的死亡が法律で認められているスイスの安楽死ツーリズムを知り、実施団体を選んで申請したのは28歳の時。

本書に載せられていた申請文書では、

「人生とは耐え忍ぶものではないはずです。」という言葉と共に、著者のこれまでと今の状況が冷静に綴られていました。

この申請に必要だったメディカルレポートの入手には、後にALS嘱託殺人事件に関わっていた医師に作成してもらっていたことなどから、この事件についても自身との関係性や意見が述べられていました。

2019年10月、スイスの団体から承認の連絡が届き、ついに「死ぬ権利」を得た著者。

コロナの緊急事態による移動制限を経て、

2021年8月に、父の同伴でスイスに立ちます。

死ぬとの決断も終え、薬を口にした著者ですが、薬を吸い込むまで至らなかった。

...

「今日のことはポジティブにとらえなさい」

団体の医師が、死を取り止めた直後の著者にいった言葉。

著者はこの時死をためらい、断念しましたが、生きることに肯定的になったとは程遠かった。「きっと今日死ななかったことを後悔する日がいつか絶対来ると思う」と言います。

今ここで死ぬことはやめたとしても、

病気は悪化し続けるし、

親も歳を取りつづける。

現実に苦しみ続けることが分かっているから覚悟した死であったことに変わりはない、

そして実際に帰国後に生活でもその現実が伝えられていました。

父親と母親のメッセージも強烈でした。

母「何のための治療だったのか、今は何もわからない。」

八方ふさがりのような状況にいる人に死ぬ権利があるのか、

死を選ぶ権利問う概念自体、個人主義で日本にはなじまない、と言えるのか、

一般人には簡単に答えが出せそうにない問いですが、

八方ふさがりの環境設定に加担しないようにするためにも、

とても貴重なお話でした。

投稿元:

レビューを見る

神経難病でスイスでの安楽死をぎりぎりまで体験された著者。安楽死を考える上で必読の本だと感じた。

同じく神経難病当事者の私にとって、体験された辛さ、介護を受ける側の辛さが手に取るように分かる。繰り返される辛い状況に、「安楽死という選択肢があるんだ」という事実でかなり気持ちが楽になったのも同じで、くらんけさんの言うように、そのことで「結果的に死ななくて済む」1人かもしれない。

くらんけさんが今回安楽死を延期したきっかけはご両親の思い。本の最後にはご両親それぞれの思いが書かれ、娘さんの安楽死で大変葛藤されていることが分かる。これらにより、「自分の命は自分だけのものじゃない」という言葉を思い出した。安楽死を選ぶとしたら、その前にしっかりと家族と向き合い、残された家族が幸せに生きられるよう準備する必要があるなと学んだ。

投稿元:

レビューを見る

ご本人の意志ではなく両親や医療従事者のことを考えて治療に取り組んでいる様子がいたたまれない気持ちになった。また病院側の対応など患者の立場も考えさせられた。死ぬ権利について書いてあったが、ワガママと死ぬ権利の違いはとても難しいと思う。

投稿元:

レビューを見る

結果的に生きることを選択され、『読者として』は、よかったとしたい。

『家族として』は、我が子の自殺を看過できず、いかなるかたちでも生きていてほしいことも理解できる。一方で『本人として』は、死に切れなかったものの病状は改善せずこれからも誰かの介助が必要であるなどの不安が消えたわけではないこと。

『医師として』(実際、私たちの日常業務を思い起こして)は、治療が仕事であり、従えない患者(客)のことは面倒を見たくないこと。

正解はなく、かと言って個人の意思100%でもない。理解はできるが当事者になるとどうすべきかを考える契機にはなる本。こう言った題材の書籍はこれまでもたくさんあるかもしれないが、『国民として』は常に考えたいね。

投稿元:

レビューを見る

図書館でふと目にとまった本。

CIDPという難病を幼少期から患い、今後回復の見込みもなく辛い治療が続く中で「これ以上生きていたく無い」という気持ちになり、スイスでの安楽死を選択した女性の著書。

自分のことだけを考えるのであれば安楽死一択だけど、遺される家族のことを考えると最後の最後踏み切れなかった著者やその家族の複雑な胸中を思う…

自分だったら、、と考えることも難しいけれど、医療は患者の意思を中心に据えたものであるべきという著者の思いには100%賛同する。ただ見送る家族の立場として考えると、自分の意思で命を終わらせるのを黙って応援できるかといえば絶対に簡単にはいかないであろうことは容易に想像できる。一番辛いのは患者だし尊重されるべきだけど、「自分の命は自分だけのものでは無い」という著者の気付きの通り、家族などの思いがその命と絡み合っている限り難しい問題だなと思った。