紙の本

さりげないようで深い

2023/06/09 20:44

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る

数々の犯罪小説を手掛けてきた著者のエッセイ。でももしかしたら創作なのかしらと思わせる部分がある。文章の人称や淡々とした描写が不思議な印象を与え、深く考えさせる。

紙の本

好きな作家さんです

2023/04/20 23:53

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:マリリン - この投稿者のレビュー一覧を見る

淡々と書かれた回想の記録...か。作家は自身の生きてきた軌跡を作中のどこかに投影させると常々感じていた。印象的だったのは映画監督ミヒャエル・ハネケの芸術に対する姿勢が文頭に書かれた20. 少年時代の著者の姿が重なる作品や、短編的な作品もあり、結末を想い翻弄され、哲学的要素を感じ、表現の美しさに酔い、著者の意外な側面も感じた深みのある48の小作品。...生きる義務などそもそもない。挫折の仕方は人それぞれ...幸せの色が見えるのはいつも一瞬...自身が職業に携わり感じた言葉なのかという思うが脳裏をよぎる。

紙の本

翻訳も素晴らしい

2023/10/25 19:07

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:kisuke - この投稿者のレビュー一覧を見る

元刑事専門弁護士のシーラッハ氏の小説は残忍な内容のものも多く、時に読むのがしんどくなりますが、文章が明晰で簡潔で見事です。原文のドイツ語だけでなく、翻訳者の日本語力が非常に高いからだろうと思います。

この本にはウクライナに関する短いものもあります。記述も出版も紛争前で、今の情勢を意識して書かれたものではないだけに考え込んでしまいました。

投稿元:

レビューを見る

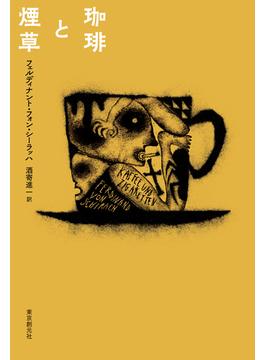

シーラッハ「珈琲と煙草」tsogen.co.jp/sp/isbn/978448…

あー海外作家で今たぶん一番好き。短編とも言い難い断片的な約50の作品集で、たとえば4行だけの作品もあり、全体に犯罪と死と孤独が漂ってる。話はどれも陰鬱で思索的なのに描写が瑞々しくて映像的で、そのギャップがシーラッハだよなー好きだなー

投稿元:

レビューを見る

正確には[10]で挫折。

雑文の寄せ集めじゃなくて、ちゃんとした物語を読みたい。

でも、ティルダ・スウィントンは好きな女優さんだから、映画《胸騒ぎのシチリア》は観たい。

あと、ヨアヒム・リンゲルナッツの詩集も読む。

投稿元:

レビューを見る

著者は、刑事事件の弁護士であり作家でもあるドイツ人。自身の記憶や家族のことなどと、小説のようなエッセイが48編。戦争が始まる直前のウクライナでの話もあった。

投稿元:

レビューを見る

エッセイのような、小説のような。14がお気に入り。タイトルのとおり、しばしば効果的な小物として煙草が登場する。ようやく他の作品に手を出す勇気が出たよ。

投稿元:

レビューを見る

一行目:夏になると、少年は毎日、屋敷の下の池で過ごした。

好みだけでいえば、初期の短編が推しなのだが、何故か本作も強烈な印象を残す。

一編を「観察記録」とした響きが、まさにと思わせる。

年齢も重ねて、経験という装備を身にまとっているはずなのに、本書を読むとそれらがすべてが外れて、何の防御力をもたなかった昔の自分をさらけ出す羽目になったような、落ち着かない気分にさせられる。

今回いちばん刺さったのが14で、「故郷というのは場所じゃない。記憶さ」というフレーズが印象的。

私の故郷はどこになるのか。

認知症の祖母が、想像もつかない土地の名前を口にしていたように、私も深層心理ではどこが原風景と思っているのだろう、とふと考えた。

投稿元:

レビューを見る

倫理や法律について論理的且つシニカルな短い逸話が繰り返されるが、多くが伝聞や書物に基づくものでサッチャー元首相の逸話なども事実か物語なのか迷わせる。

人権の話で、ドイツ基本法第1条では、「人間の尊厳は不可侵である」と定められているにも関わらず、2017年にベルリンで前年比60%増の947件の反ユダヤ主義の事件が起きており「私たちは言葉の外へは出られない。私たちの理解できるのは、理性だけだ。説明することを可能にするのは、つねに概念だ。 他に方法がない。しかし自然や生や宇宙にとって、そうした概念はなんの意味も持たない。重力波に善も悪もない。光合成に良心などない。 重力に対して、われわれは無力だ。」と法の無力性が語られる。

「ヨーロッパで活動するユダヤ人は全て、ヨーロッパ文化の敵」と演説しウィーン帝国総督で約6万5000人のオーストリアのユダヤ人を死のキャンプに送った祖父については分量的にこの本では語り尽くせない為か寡黙になっている。逸話の更に深い詳細を期待したくなる一冊でした。

投稿元:

レビューを見る

異様な罪を犯した人間たちの物語。幼少期の体験を描く自伝的エッセイ。社会のさまざまな出来事についての観察とメモ。法の観念と人間の尊厳、芸術についての論考。作家としての物語へのアプローチの仕方……。数ページずつ綴られる断片的な文章は、たがいに絡みあい、複雑で芳醇な文学世界を構築する。『犯罪』で脚光を浴び、刑事専門弁護士から現代ドイツを代表する作家となった著者による、最もパーソナルで最も先鋭的な作品集。

ショートショートのような落ちの短編が気に入った。

投稿元:

レビューを見る

エッセイなのか小説のアイデアメモなのかショートショートなのか、弁護士であり小説家のシーラッハが書いた文章臭といった体の1冊。

「法律なんだから守らなければいけない」法治国家で生きる以上それはそうなんだが、法律は本当に正しいのか?そのことは常に疑問に感じていたいと思う。

戦争当時のドイツも日本も法に基づいてかの戦争をしていたわけだし、戦後ついこの間までのアメリカの黒人は法に基づいて差別されていたし、今のロシアは法に基づいてウクライナに侵攻している。

万能でない人間が決めたものなんて、そんなものである。社会生活を営む以上順法姿勢は取っていても、あからさまに怪しそうな取り決めは疑ってかかるのがちょうどよい。

投稿元:

レビューを見る

シーラッハの作品は、とても不思議。刑罰などの作品同様、文章は(エッセイでもあるしなお)淡々としている。のに、とても惹かれてしまう。どういうこと?なんで?を残したままのエッセイやお話もある。でもそこに、たまらなく惹きつけられてしまう。

面白いとかそういうのではなく、これはもう、この人の書く文章が、書き方や想いが、ただ好きだとしか言い表せない。

投稿元:

レビューを見る

みんな大好きシーラッハさんの社会「観察記録(訳者あとがきより)」です。

48の章に別れたエッセイと創作が区別無く(視点の違いがヒントかも)並べられていて、それぞれが短文だからかシーラッハ独特の世界の切り取り方、視点、省略が「犯罪」「罪悪」以上に鋭く感じられ、予想以上に楽しめました。

幾つか「何この話」という物もあれば法律や権利を題材にした重い話もあったり、虚無感を抱えながらも人間をやっていくには他人を信頼していくしかないね、みたいな価値観に共感しながら読んでいました。

また頻繁に挿入される引用も魅力的でした。シーラッハファンは必読かと。是非是非。

投稿元:

レビューを見る

タイトルに惹かれて読んでみた。

近年目にした映画(『犯罪』『コリーニ事件』)の原作者なのね。ご職業は弁護士だとか。

エッセイともルポとも短編とも見分けのつきにくい話が、長短さまざま48篇収められている。ブツブツと寸断されるので、なかなか読みすすむ勢いがつかず時間がかかった。

とはいえ、そんなにサクサクと読む類の文章でもない。

機知に富み、情報量も多い話が、職業柄か、理路整然とドライな筆致で綴られる。

48篇それぞれの長さも(短いものは1ページにも満たない)、著者の独特のリズムなのだろうなと思う。

「物書きであれば、創作した人間と言葉を交わし、その人たちと人生を共にできる。書く合い間に生じる時間はそのうちどうでもよくなる。書くことの方が本質だ。」

長編は読んでない。本書に収められた短編の小説もどきの文章に登場する人物たちと著者がどれほど言葉を交わし、文章を練り上げたのかは分からなかった。あまり心に残る登場人物はいなかった。

その中では、恋人だったボクサーのことを語る老婦人が印象的だったかな。

「ボクシングは暴力と勇気と自己管理がすべて」

投稿元:

レビューを見る

話の節々に、日本人と違う感覚を持っている人がいると感じた。この本ではコーヒーとタバコで自分の心を癒していたが、多分、人によってそれは何でも良い。自分の心を落ち着かせてくれるものを持っているという自覚が大事なんだと思った。あと、体に悪いものを結局好きになってしまうのは、世界共通であると感じた。