投稿元:

レビューを見る

うつ病の真っ只中だった時、まさにこの状態だった。

書類や本が読めない、自分で取ったメモを見てもさっぱりわからない、不意の質問に頭が真っ白になる、簡単なメールの返信に半日かかる、“不安”になればなるほど頭は働かなくなる…そして、突然限界が来て休職に至った。

当時から、自分でもこういう困難があると思っていたし、ネット上を探せば同じ病気で同じように困っている人は沢山いた。だから、界隈ではこれらのことは当たり前のように共感を得ていた。

こういう辛さ、困難さを家族には説明してきたつもりだったが、おそらく、伝わっていなかった。

「あの時、この本があったらよかった」

この本を相手に手渡して、こんな風になっていると言えたらよかった。そうしたら、不安が減ったかもしれない。もしかしたら、業務調整だって出来たかもしれない。もっと早く回復出来たかもしれない。今も残る脳性疲労は、もっと少なかったかもしれない。

支援者や周囲の人、今はまだどちらでもない人(でもいつそうなるかわからない)に、ぜひ読んでほしい。そして、この困難を想像してほしい。きっと、想像してもわからないと思う。けれど、そういうことがある、と知ることで、当事者に対する見え方はきっと変わる。

投稿元:

レビューを見る

人から見たらサボっているのでは?どうしてそんなことができないの?と自己責任論で分かりやすく分類されてしまうような人たちが、筆者の体験に基づいてなぜ彼らはそうなのかを解説した本でした。

我々の日常生活でも、やろうと思っていた事を別の事に気を取られて忘れてしまったり、考えるのも嫌な事から目を逸らしていたら忘れたり、本を読んでいてもいつの間にか仕事の事を考えていて全然ページが進んでいない事にはっとする瞬間などがありますが、脳の障害や疲労により、そういう症状が極端に現れてしまった人たちが、社会的にも貧困に陥りやすいと言う事が分かりました。

そう言った症状が、先天的なものなのか?後天的なものなのか?などもう少し深堀されていると良かったと思います。筆者によると特に子供のころの虐待や搾取などの体験が大きな影響を与えているようですが、虐待を受けると誰でもそうなるのか?先天的に困難がある人が虐待を受けるとそうなるのか?など、もう少し知りたいと思う点がいくつかありました。

実際に今できる事が難しくなってしまった時の対処案なども丁寧に書かれています。何でも分かりやすく片付けてしまう今の世の中で、多くの人が持つ視点とは異なる視点の学びはあったと思います。

投稿元:

レビューを見る

「貧困者はなぜ怠惰なんだろうと思っていた。自分が高次脳機能障害になって彼らの気持ちが本当にわかった。」

この繰り返しに辟易した。

投稿元:

レビューを見る

最貧貧困女子から10年

なぜの原風景:

違和感の原体験

圧倒的不可能感

不自由な脳→貧困

当事者:

不動産ローン破綻者

失業プロセス

タスクの優先順位を見失う

彼らの言葉:

脳がつかれる=脳性疲労

自身も理解困難

脳性疲労→自罰

働けなくなる不自由

働けない脳:

探せない&融ける時間

把握・判断・自己決定力喪失

供述弱者

座して破滅を待つ:

不安スイッチ

依存の風景

制度利用が困難:

背景症状

記入作業≒地獄

書類を作る側の問題

当事者と周辺者・支援者へ

生活保護界隈

貧困の正体:

生涯特性

円環の摂理

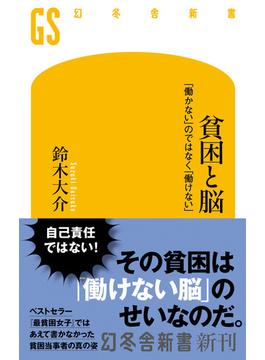

1. 貧困と脳

- 本書では、貧困が脳に与える影響について触れられている。特に、貧困に直面している人々が「働かない」のではなく「働けない」状況にあることが強調されている。

2. 社会的期待と現実

- 社会的な期待が高く、貧困層に対する偏見が根強いことが述べられている。特に、周囲の人々が持つ「自己責任論」が、貧困層の人々に対する理解を妨げる要因となっていることが指摘されている。

3. 心理的影響

- 貧困状態にある人々は、脳の働きが低下し、ストレスや不安にさらされやすいことが説明されている。これにより、判断力や決断力が損なわれることがあり、日常生活における困難が増大する。

4. 自己理解と周囲の理解

- 当事者自身が自分の状態を理解している一方で、周囲がその理解を欠いている場合が多い。自己理解が高い当事者でも、周囲の無理解がストレスの原因となり、コミュニケーションの障害となることがある。

5. 社会的支援の必要性

- 生活保護制度などの社会的支援を受けることが難しい理由が述べられている。例えば、制度を利用することへの恥や恐怖が、支援を求めることをためらわせる要因となっている。

6. 事務処理能力の低下

- 貧困層の人々は、事務処理能力が低下しているため、必要な手続きや申請を行うことが困難である。特に、行政手続きにおける複雑さが、彼らをさらに追い込む要因となっている。

7. 労働環境の変化

- 労働環境における変化や、職場でのストレスが脳に与える影響についても言及されている。特に、仕事の負担が大きくなることが、精神的な健康に悪影響を及ぼすことがある。

8. ケーススタディ

- 具体的なケーススタディを通じて、貧困と脳の関係がどのように現れるかを示している。特に、実際に貧困に苦しむ人々の体験が、理論的な議論を裏付ける形で描かれている。

9. 支援への期待

- 社会的な支援を受けることの重要性が強調されている。特に、周囲の理解や支援が当事者の生活にどのようにプラスの影響を与えるかについて考察がなされている。

10. 結論

- 貧困は単なる経済的問題ではなく、脳や心の健康に深く関与していることが本書の核心である。貧困層に対する理解と支援が、社会全体の福祉に寄与することが重要であると結論づけられている。

投稿元:

レビューを見る

貧困に大きく影響する不自由な脳の働きは、貧困だけでなく、虐待、PTSD、DV、うつ病、発達障害など過酷な環境や疾患など、誰にでも起こりうること(特に人と接する仕事やホワイトカラーの人)が丁寧に説明されていて、分かりやすかったです。範囲を広げれば、抗がん剤治療やワクチン接種後のブレインフォグも、一時的かもしれないですが、不自由な脳に該当するとも考えられ、こうした人の復職支援もこうした視点が参考になると思いました。

投稿元:

レビューを見る

ずっと考えていた劣悪な家庭環境と発達障害の因果関係。正解がここにあった!作者が終始自分の間違いと向き合っていて良かったな。中盤はくどかったけど高次脳機能障害や発達障害の当事者への共感、慰め、解決方法提示も兼ねてるだろうからしょうがないか。あとがきも染みた。所謂ヤンキーや売女と言われてるような人間の背景が不条理で同情深いものだということがもっと知られるといいな。

メモ

・貧困家庭の連鎖。

・認知されない水面下の自助努力。(高次脳機能障害に近いワーキングメモリーの低下やそれによるパニック、様々な判断能力認知能力の低下)

・女性はセッ久ワーカー・ナイトワーカーへ、男性はヤクザへ。

→劣悪な環境から逃げた先で学んだマジョリティの社会性による沼。

・振る舞いや問題解決の誤学習。劣悪な生育環境により脳の発達が妨げられ、後天的な発達障害に。

・これらを考慮できない人による無慈悲な"制裁"という間違った自己責任論。

投稿元:

レビューを見る

高次脳機能障害の当事者となった著者が、かつての取材で出会った貧困の中にいる若者たちの特性を、再度捉え直し、彼らの言葉や行動を翻訳する。そして、脳の障害を持つ当事者自身の対策と、周りにいる家族らの支援のあり方について提言する。当事者ならではの説得力がある。

投稿元:

レビューを見る

2024/12/23予約10

最貧困女子の取材後、著者本人が高次脳機能障害になり過去の取材時の違和感に気づく、というもの。だらしない、時間を守らないなど、それを書くと自己責任論争になるため、敢えて避けてきたが、やらないではなく、できないということを実感として感じた、とのこと。生まれたときから障害を持っている人は、以前と比べることができないため自分の極度の疲れと、一般的な疲れが違うことに思い当たらない。

疲れは客観視できないから、それを抱え生活するのは確かに無理。その経験はなかなか知ることができないため貴重な本。

投稿元:

レビューを見る

「自己責任」という言葉について考えるきっかけを与えてくれました。人間それぞれ違うし自分にできて他人に出来ないことや他人ができて自分に出来ないことがあるという当たり前のことに気がつきました。「出来ないのは努力が足りないから」と言った価値観をいつのまにか刷り込まれていたように感じる。出来ることをやればいいと思う。

投稿元:

レビューを見る

https://www.youtube.com/watch?v=qKwUx7QbX2k

岡田斗司夫

https://www.youtube.com/watch?v=POyCT2pfIZY

https://www.youtube.com/watch?v=i9nKaXVfPbk

投稿元:

レビューを見る

職場のストレスでうつ症状と診断され、休職していましたが、同じ症状が見られました。現在は復職し、元に戻ったと思っていましたが、この本を読んで、疲労しやすくなり、疲労が一定数貯まると途端に人の言っていることがわからない、文字を見て認識しているが頭に入らない自分がいることに気がつきました。

投稿元:

レビューを見る

著者が高次脳機能障害に罹患し、不自由な脳の当事者となって書いた本。

高次脳機能障害だけでなく、発達障害などの理解にとても役に立った。

あとがきがとても感動した。

患者さんへのアドバイスが満載だった。

投稿元:

レビューを見る

『最貧困女子』や『老人喰い』などを書いた著者は2015年に脳梗塞を発症した。その後遺症として高次脳機能障害と診断され、かつて自分が取材した貧困当事者と同様の状況に陥ってしまう。

約束や時間を守れず、他愛ないコミュニケーションがとれなくなり、簡単な文章を読み解けない。それは脳という重要な器官の機能不全がもたらしたもので、本人たちのせいではなかったのだ。障害を負ったことで、彼女・彼らが置かれていた苦境が初めて理解できたという皮肉。

うつ病などでこうした症状が現れるかは不明だが、著者の気付きには確かな説得力があった。

投稿元:

レビューを見る

約束破る、遅刻する、督促状を読まない、など、貧困者に関するなぜ?という問題意識が面白そうで購入したが、正直言って期待外れ。理由は一言で言えば、脳の病気のため。自己責任論を否定したいが為に、都合の悪いことは全部無理矢理脳の病気のせいにしているように感じる。

そんな貧困者は悪い脳の病気に操られているだけの人間未満の存在とし、人格を持つ個人、主体性、責任をもちえる基本的な人として扱われない。それは物凄い侮辱行為、非人間的行為だと思う。

投稿元:

レビューを見る

YouTubeでこの本のことをオススメされていたので読んでみた。

貧困と障がいについては結構な確率で関連がある。よく情弱という言葉もでてくるが、貧困に陥る人は高確率で障がいを持っている、またはグレーな診断を受けたことがある人が多い。

筆者は長年取材をしてきたが、自分が高次脳機能障害に陥ったことで、今までの意識を改めたと書いている。

「働かない」のではなく「働けない」

この心理を実体験を通してわかりやすく書いてくれている。

障がいを持っている、または持つようになるととてもじゃないがまともに働けない。というものだった。

はたから見たら、サボっているようにしか見えないけど、実は違う。ということを説明してくれているので、なるほどそういう感じなのかとよくわかったし、生活保護についても書いてくれているので参考になるだろうと思った。

ただ、こうならない方法のようなものはない。あくまで、貧困者に対する自己責任論の払拭を試みたいということのようだ。