投稿元:

レビューを見る

不思議な雰囲気がすごく良かった!

書評にもあったように可読性が低いのはそうなんだけど、個人的にはすごく読みにくい訳ではなかった。「you」(個人的に「ゆゆ」と呼ばれてるのが可愛くて好き)がアンドロイドらしく言葉を繰り返したり解析しているような文体、わりと好きだ。

桜李様と陸夜様の関係性良かった……。

投稿元:

レビューを見る

「何故そうなのか」についてはわからないのに「そうである」ということが静謐かつときにユーモアを感じさせる不思議な文体で綴られている。終わる命と終わらない命の対比、一族を縛る呪いと長い時の流れの中での連なりが繊細なレース編みのよう描かれた美しい物語。

投稿元:

レビューを見る

一穂ミチさんが帯文で絶賛しており、手に取りました。

この一族の男性は死ぬ間際に『御羊』に変身し、その肉を血族者が食べるというお話しですが、なぜ食べるのか?血族を深めるためなのか?に関しては内容が薄めに感じました。

この一族に仕えているアンドロイド視点で描かれているため、文体が独特でやや読みにくさを感じることも。

ですが、ラストのアンドロイドの『式』にはまらず、人の感情が溢れた瞬間は感動的でした。

投稿元:

レビューを見る

Xで見かけて、好きな感じだろうな…で読み始めましたがドンピシャ。好みの世界観!!

You、あくまでも式のための機械かと思いきや、この一族の精神安定剤みたいにもなってるのかな。皆さん呼び方が違うのもいい。

一体桃子は何歳なんだ……トロッコに乗れるしぬいぐるみぶん回してるけど、幼女の言葉遣いと気遣いではない。一族、皆さん微妙に年齢がわからない

文体が読みづらいのもわかります、地の文が尊敬語というのは初めてと思うけど思いの外読みづらいんだな。わからない言葉遣いではないので慣れるのに時間がかかりました。

宮木あや子「太陽の庭」と綾辻行人「暗黒館の殺人」を連想してしまいました。違うけど。

ラムとマトンの中間の羊肉があることを知りました。御羊それくらいで饗されるのかなぁ。

投稿元:

レビューを見る

お馴染みの図書ルームの新刊コーナーにあったので借りてきました。このコーナーは、絵本主体なので、小説はたまにしかなく、その割に打率がいいので最近は信頼感があがってきてます。本作はハヤカワのSFコンテストの大賞とのこと。SF独特の世界のルール的なものを感じさせるものの、語り手を非生命に限定することで、すべてを説明しない。しかしその姿勢が、たいへん好ましく、面白く読めました。刺さるヒトには刺さるでしょう。自分みたいに、ね。

投稿元:

レビューを見る

一族の男はある時羊へと姿を変え、残された一族の人間はその羊を食べる。主人公はその羊を捌き料理するアンドロイド。

と、なんだかさっぱりわからないことを読みながら理解、儀式的な羊の解体シーンへと繋がる。

アンドロイドを通して見る世界を見ているので、表現が回りくどかったり意味がわからなかったりするけれど、世界をこのように見ている人がいるのかと離れて見ると、一族が関わるものは美しく、関わらないものには興味がないのだとわかる。

一族に継承、アンドロイドに生まれ変わりの役割をそれぞれ交換して何かを生み出そうとしているのか?と考えたけれど、一族を一つの家族として存続させるための役割として羊とアンドロイドがあるのではと考える。多分羊に変わり始めたのも一族始まってからではないと思うし。

不思議な世界に少しだけ浸るために。

投稿元:

レビューを見る

美しい世界観なのかアンドロイドを語り部とした独特な文体。

不思議な小説

巻末の選評にある通り、好みがはっきりしそう。

投稿元:

レビューを見る

【警告!】早川書房、いい加減にしなさい!コンテスト大賞受賞作品の最後に醜い選評を載せるのはもう金輪際止めなさい。既にSFマガジン2024/12月号で一部の選考委員が点数付けで酷評した。もうそれで十分だろう。なのに、どうして追い打ちをかける様に単行本にもこの酷評を載せるんだ?作家は何か悪い事をしたのか?この本は新人作家がやっとのことで大賞を受賞して、満を持して出版にまで漕ぎつけた本人にとっては記念碑的書籍だというのが解らないのか?記念となる第一作という位置付けが全く解らないのか?いいか、この選評が一生この本に付いて回るんだぞ!これで受賞者はくだらない十字架を背負わされるんだぞ、解っているのか?芥川賞・直木賞受賞作品で選評なんか見たことない。大森望の「このミス」大賞作品は本コンテストと同じ書式。なんだ、大森に右に倣えか?早川書房のコンテスト責任者、あなたもう一度、SFマガジン2024/12月号102ページの著者コメントを見なさい!このコメントを読んで、何も感じなかったのか?あなた、鬼なのか?そういう決まりになっていたから事務的に掲載したと釈明するつもりなのか?作者の心理状態を考えると本当に心配だ。このことがトラウマになって、もう大好きなSFが書けなくなったらどう責任を取るつもりなのか?回答を望む!

コンテスト事務局も酷いが、選考委員・選考方法も酷すぎる。選評が単行本に掲載されることを認知した上で酷評する選考委員は去るべきだ。もうアドバイスの領域を超えている。自分の行為は正当なものだと胸を張って言うかもしれないが、それはSFマガジンに留めるべき。更に、選考過程にも問題あり。選考過程を公開して一見公平性を担保しているようにも見えるが、最後の最後でどんでん返しを許容する。これでは数値化する意味なし。長老のゴリ押し、長老の捻じ込みなんて見たくない。以下、個別に問題点を提起する。

東浩紀:選考方法への問題提起はごもっとも。確かに本コンテストの目的を「世界に通用する新たな才能の発掘」「その作品の全世界への発信」としている(世界、世界という割には英訳でもされているのか?)。東はこの新たな才能を新人作家と読み違えたのかもしれない。まあ、気持ちは判る。ならば、本コンテストは真っ新の新人に特化して引き続き審査し、再出発作家の方は早川書房が責任を以って積極的に作品出版を宣伝・促進すれば良し。あとは再出発作家の評価は日本SF大賞に下駄を預けてお任せすれば良いのでは。これで本コンテストと日本SF大賞との関係はwin-winになるだろう。そのためにも東浩紀にはやることが沢山あったはずだが。神林長平に屈して辞めることはないだろう。参加基準の明確化などいろいろと改革してから辞めるべきだったな。

神林長平:醜い、余りにも醜い愚行に怒りを覚える。多分、羊の点数が自分の思う様に伸びなかったのだろう、点数では優秀賞受賞作にも及ばなかったのだろう。それを自分の琴線に触れたから大賞にゴリ押しした、理屈ではなくぼくの感性をみんなが信じてくれた、ぼくの読後感に共鳴する読者は多くない・・・いい加減にしろ!ただ単に羊を何としても書籍化したかったためにゴリ押ししたんだろうに。許せん、辞めるべきは東ではなく神林、��前の方だ!この作品から生きる力をもらったのならば、もうそれで充分に羊の役目は果たしただろう。なのにお前はゴリ押しをした。ハヤカワSFコンテストの評価を地に貶めた。老害に他ならない。すぐにでも辞表を早川書房に提出しろ!

事務局:選考方法が五段階評価の加点方式なのであればその点数を公開すべき。その上で特定の選考委員にボーナスポイントを与えるのならば、その理由も加えて公開すべき。公開するならガラス張りに、非公開ならば選考過程はあくまでも秘密にするべき。全く以って中途半端は不快極まりない。脱税党の老害、森のゴリ押しを見る様で、遺憾極まりない。

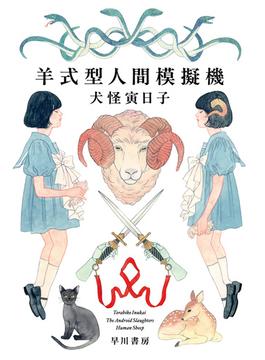

怒りはひとまず置いて、本作品「羊式型人間模擬機」について述べる。読み終わって初めて題名の意味が判った。半分読んで、助詞の使い方がおかしい、本当に大賞受賞作なのか、いやアンドロイドらしきものがあるのでそれだけでSFと称するのかと疑問が大量発生する。全体の2/3を過ぎたら、屠殺表現の周りを美辞麗句で固め始める。うーーん、最後はタネあかし。やっぱり、大賞はゴリ押しの結果得られたものと一瞬思ったが、もう一つの大賞を読んで見ないと正確な所は解らない。もしかしたら、「羊式型人間模擬機」と「コミケへの聖歌」は同じレベルかもしれない。加えて、今後出版されるカリベユウキの受賞作とも比較する必要がある。

次回は、選考委員を一新して、本当に新人を発掘する、本来の趣旨をきちんと理解した人を新選考委員に選出して欲しい。フジテレビの様に外部取締役の様な仕組みを導入して、早川書房の一層の改革を進めて欲しい。

投稿元:

レビューを見る

なんとも読みにくい。同じハヤカワSFコンテストの前回受賞作である『ここはすべての夜明け前』のような独自の世界観に引き込ませるような作品かと思い期待をもって手に取っただけに落胆が大きい。この読みにくさは『皆勤の徒』で酉島伝法と出会って以来の衝撃。皆勤の徒は独自の用語がその読みにくさを形成していたけれど、本作に至っては読めるけど読めないというか頭に入ってこない。わすが150ページを読み下すのにとてつもないフラストレーションを味わうことになるとは。私にはあわなかっただけなのか、受容する度量が足りなかったのか。いつか本作を存分に堪能できる日が来るだろうか

投稿元:

レビューを見る

SNSで『この小説を高評価したら通』みたいな雰囲気になってません?

普通に読みにくいです。単純に長さに対して登場人物が多いです。

特徴的な文体、とありますが私には「クララとお日さま」と「日の名残り」を足して、世代的な椎名林檎要素を魔合体させたみたいな文体やな、くらいにしか思えませんでした。

実写化するとしたらキャシャーンの温室のシーンみたいになりそう。

話としてはそんなに嫌いじゃなかったです。

小説家とは自分らしい文体を探求するもの…かもしれませんが、読み手のことを考えるのも仕事では、という気もします。

投稿元:

レビューを見る

https://x.com/apophylite_/status/1897779730285220324?t=dWiCbzlfu6d82DytwylZqA&s=19

投稿元:

レビューを見る

そもそも主人公のアンドロイドはなぜ少女の姿をしているのか。羊を捌くなんて大仕事のためなら大人の形のほうがいいはず。

彼女が仕える一族も、広い敷地と大きな屋敷と相当な財産があることはわかるが具体的な生業はわからない。

ただ一族それぞれの衣装、食べるもの、好きなことなどは細かく描写されている。

面白かったという一言では片付けられない複雑さ。

投稿元:

レビューを見る

ストーリーは同じテンションでずっと続いていくので夜読むとよく眠れると思います。

文章は可愛くて好きでした。

葉子どもとか、桃子様の仕草とか。

特に「桃子様はくたびれた白色のうさぎの両の耳を握りこんで、振り回し、皆さまとのお茶会へのよろこびを表現している」とか可愛すぎました!

一度読んで、ん??てなって何回か同じところを読んでこれは一体何だ…???となぞなぞのような文章を解読するのもちょっと楽しかったです。

投稿元:

レビューを見る

25/03/29読了

読み方に馴染めばするすると読めて、パチンと終わり、小説ならではの世界を存分に味わえる。次の作品も楽しみ。

『日の名残り』や『百年の孤独』を思い出した。

投稿元:

レビューを見る

ぶっ飛んだ設定と独特すぎる文体の第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作。

ボリュームの割に読むのに時間がかかったのは、この文体のせいである。

好みがはっきりと分かれる作品ではあるけど、私は比較的好きだった。

ラストはなんだか切ない気持ちになった。