投稿元:

レビューを見る

一気読みしてしまった。

これでもかとキツくなる状況に胸が苦しくなる。

福祉と大人と繋がれる機会があっても、福祉や大人に裏切られる傷つけられてきた過去がそれを選ぶことを出来なくさせる。

大人として、エンパシーをもってこの小説を受け取りたい。

そして今同じように苦しんでいる子どもにとって、この小説は救いになるかもしれない。ミアにとってのフミコのように。

投稿元:

レビューを見る

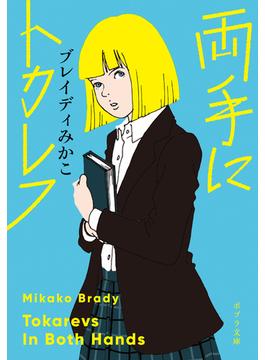

PR誌「*asta」の連載をたのしみ(しかし雑誌が休刊してしまい)、単行本にまとまったの(2022年)を買って積んでるうちに文庫になってしまった⋯今度こそ、持ち歩いて読む!(ブレイディさんのメッセージのはいったすてきな栞がついていたのがうれしい!)

巻末には、バービー✕ブレイディみかこの対談「私は私なんだ」という想いを持つ(初出「ダ・ヴィンチWeb」2022年8月16日)

投稿元:

レビューを見る

ブレイディみかこさんの2冊目になりますが、

新年早々に気が緩んでいる時に読む本ではなかった。

終始重苦し過ぎた。

「ぼくは…、ちょっとブルー」は未読なので、ここにどんな子たちが登場していたのか知らない。

本書は小説でフィクション仕立てだが、「ぼくは…、ちょっとブルー」で書けなかった子たちを取り上げたそうだ。

身勝手な親の元に生まれて、日々の食事にも困り、貧困に喘ぎながら生きている子供が主役なので痛々しい。

多くの人が見て見ぬ振りをしているが、現実社会でもかなり近い状況があるのだと、ブレイディみかこさんが訴えかける。

ミア(のような子たち)が、自分の生きている世界を変えられることを願う…

投稿元:

レビューを見る

ぬるま湯的な生活にいて気楽に手に取って読むと、横っ面を殴られるような衝撃を受ける本。

裕福な人もミドルクラスも、男性だって、理不尽に耐えたり悩み苦しんだり、それぞれの立場で精一杯生きているのだろうとは思う。けれど、女性、それよりも子供が弱い立場にいること、自助の手段も力も持ちにくいことを改めて思い知る。

諦めてしまうことと、別の世界に一歩踏み出せるきっかけを掴むことは本当に紙一重。格差や貧困の問題が取り沙汰される昨今、単なる同情や見て見ぬ振りや気まぐれな慈善行為では解決できないことをどうするのか。なかなかにヘヴィーな内容で読んでいて辛くなるようなところもあるが、多くの人にぜひ読んでほしい一冊。

投稿元:

レビューを見る

子どもが自分で決めることの大切さ、大人が責任をもって決める(守る)べきことが描かれている。全て大人が決める(強制する)べきではないが、子ども任せにせず、大人が決め切らないといけないことが世の中にはある。子どもの未来を思い責任を持って決め切る人こそが大人と呼ばれるのかもしれない。

ソーシャルワーカーが登場する小説は日本ではそう多くない。責任をとることが難しい大人になりかわりサポートする役割をもつこの仕事をもっといろんな人が知ってくれたら嬉しく思う。

日本では社会福祉士が主にソーシャルワーカーの責務を負う。

投稿元:

レビューを見る

ミアが、リリックで自分の思いを紡ぐことで、少しずつ社会を人を信用できるように、未来に期待できるようになっていくと良いなと思った。

子どもの純粋な気持ちや期待を裏切り追い詰めてしまうのはいつも大人だなと思う。この本にもどうしようもない大人たちや、大人の都合や欲望で動く人間が描かれていて反吐が出そうになる。

私は大人として、大人の都合を振りかざしていないか考え直す必要があるなと思った。

投稿元:

レビューを見る

ブレイディみかこさんが「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」(ノンフィクション)では描けなかった、親に恵まれず貧困に苦しむ少年少女の世界をリアルに描いたフィクション。

ブレイディみかこさんのすぐ側で実際に起きている出来事であり、彼女自身の人生とも重なる部分も多分あり、本当に彼女にしか描けない世界観だと思った。

似たような境遇を持ち、子どもという牢獄に閉じ込められている少年少女とその周りの人々への、強烈なメッセージを含んでいる。

自分とは違う世界で、「リアル」を生きている他者のことなんて最初から分かるはずがない。だけど、分からない言葉の意味を、少しでも分かるために努力したい。自分が分からない世界で生きている他者を、尊重し、リスペクトする気持ちを大事にしたい。

自分が今いる苦しい現実の世界とはかけ離れた、頭の中で空想するここではない世界とは、自分がいる世界が変わったその先に辿り着く世界なのかもしれないということ。世界は自分で変えられる可能性があることを、檻の中の少年少女たちに伝えたいのだと思った。

ブレイディみかこさんの伝えてくれるメッセージは、芯が強く、一貫している。そして私はそれに強く共感する。

投稿元:

レビューを見る

限られた狭い世界で、必死にその日その日を生きている子供たちが確実にこの世界にはいるんだ。

助けを求める術、学ぶことで今いる世界から飛び出せることを知ることも出来ない、そんなのって悲しい。

フミコとミアの異なる時代、異なる国での出来事がリンクし会ったこともないフミコに引き込まれていくミア。

ミアのリリックが彼女の羽になり羽ばたけますように。

投稿元:

レビューを見る

ヨシタケシンスケさんの推薦帯で即購入。

全世界の子どもに、子どもだった大人たちに、理不尽で受け入れ難い現実というスクリーンにむかって両手でトカレフを撃つ勇気を与えてくれる一冊だった。

ミアのリリックを昇華させてくれるのがイーヴィでもレイラでもなく、ウィルなのが好きだったので、巻末対談で触れられてて嬉しかった。

投稿元:

レビューを見る

弟を守るために、心を病んだ母親から、そして貧困から逃げずに頑張る中学生ミア。今日の食事にも困る中でも、弟のために頑張る姿が健気ですが傷ましい。

そして青い表紙の本のフミコの自伝とミアの日常が重ねられながら進んでいく物語がハラハラしっぱなしでした。でもいつの場面でも心折れることなく弟のためにまっすぐに全力に頑張るミアは、痛々しくも応援せずにはいられません。何より自分で考え、自分をしっかり持っているミアが羨ましい。

舞台がイギリスとはいえ、これは日本でも現在進行形だと思う。声を上げられない子供たちは今もどこかで闘ってる。

「見ないふりをせずに、言い訳をせずに、何かをしなくてはいけないのは大人たちのほうだから」大人としては心に刺さりました。

投稿元:

レビューを見る

母はアル中のシングルマザー、8歳の弟・チャーリーを抱えて生きるヤングケアラーの14歳のミア。

カネコフミコの自伝を偶然借りたミア。

自分と同じように、恵まれない幼少期を過ごしたカネコフミコ。

フミコに共感すりミア。

ミアの苦境は続く…

ミアの一番の恐れは、母が育児をできないと判断され、ミアとチャーリーがバラバラになること…

イギリスの貧困層のリアル。

胸が痛い…

ソーシャルワーカーの介入は本当に良いのか…と考えさせられてしまう…

最後には希望が見えたが…

ミアとチャーリーのようにゾーイたちのようにいい大人に出会うケースは少ないだろう…

それを思うと胸が痛い…

投稿元:

レビューを見る

一気に読んでしまった。

日本でも今では「ヤングケアラー」と言う言葉がよく聞かれるようになってきた。

自身がまだ子供であるミアが、弟を食べさせるために自分が食べるのを我慢したり、世話をしたり。

でも、チャーリーがいたからこそ、死んではいけない生きなければ、と思ったり。

すごく苦しかった。

ゾーイやレイチェルなど、信じていい頼っていい大人が近くにいるということ、まだミアの世界は変わっていけること、私も信じたい。

投稿元:

レビューを見る

ブレイディみかこ、らしく英国の貧困に焦点を当てた小説。

貧困家庭の少女が、金子文子という実在した日本人女性の自伝に書かれている少女と、自分を照らし合わせながら日々を懸命に生きていく話。

主人公の少女がクールで非常にカッコ良い。

本作はフィクションだが、主人公の少女を取り巻く環境はおそらく事実に基づいていることが多いと思われる。

ブレイディさんの貧困をテーマにした本はいつも非常に解像度が高い。

中流階級で生きる人からの、善意や褒める言葉が結果的に貧困階級の人を傷つけてしまうといったような、生きる階級が違うことによる隔たりが巧みに描かれている。

とても面白い小説でお勧め。個人的には黄白青より面白い

投稿元:

レビューを見る

ブレイディみかこさんのいつもの文章と比べるとティーン向け。舞台はイギリスだけど日本でもこういう子がすでにたくさんいるのかな。貧困の問題はまさに今の問題なのかも。今すぐになにができるというわけではないが、まずはこういう状況の人たちがいるということを知っておく必要はあると思う。読めてよかった。