投稿元:

レビューを見る

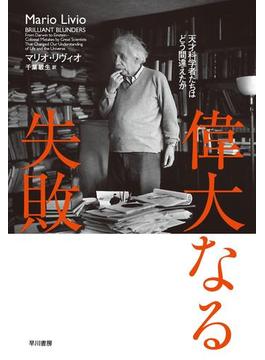

偉大な科学者達も自分のミスに気付かずに見過ごすことがあった。或いは当時の考え方(科学的常識)に合わせて修正したり、事実とは相容れない自説に固執したり、科学的な発見の裏にはミスや失敗もあった。この本で、著者は彼らの業績と共に失敗の事例を紹介する。取り上げた事例として、ダーウィンと遺伝学、ケルヴィンと地球の年齢、ポーリングとDNA、ホイルと定常宇宙、アインシュタインと定常宇宙など。

どれほど優秀な科学者でも間違いはあるということだが、彼らも充分検討した上での主張であって、後世の科学的視点で正誤を判断されるのは少し気の毒な感じもした。

投稿元:

レビューを見る

偉大なる失敗 マリオ・リヴィオ著 科学者の試行錯誤の歴史 追体験

2015/3/29付日本経済新聞 朝刊

科学者は常に正しいという牧歌的な思い込み。全く逆に、彼らのほとんどは巧みに社会を騙(だま)し操っているのではないかとの疑心暗鬼。昨今の科学を巡って人々はこの不正確な2つの極論に翻弄されている。

しかし現実の科学の現場はずっと単純だ。一時的に誤った仮説が受け入れられようと、それは時間をかけて修正され、やがてより正確な理論に置き換えられる。膨大な試行錯誤と批判に堪え生き延びた、ごく少数の説だけが科学史に刻まれる。

本書は、生物・地球・宇宙の進化を巡って歴史に残る天才科学者たちが犯した失敗を通じて、科学が誕生する過程を追体験させてくれる。

進化論を発見していながら誤った遺伝の法則を信じていた生物学者ダーウィン。地球の年齢を実際の50分の1の一億年と推定しながら、その批判に全く耳をかさなかった物理学者ケルヴィン卿。DNAの構造が二重らせんではなく三重らせんであると思い込んで大発見を逃した化学者ポーリング。

宇宙には始まりも終わりもなく永遠に同じ状態であり続けるとする定常宇宙論を主張し続けた天文学者ホイル。進化する宇宙を避けるべく自らの一般相対論に宇宙項と呼ばれる不可解な項を追加したアインシュタイン。後に彼はこのアイディアを取り下げ、「宇宙項は我が人生最大の失敗」だと語ってくれたと、ビッグバンの提唱者ガモフは言う。本書のタイトルはこの有名な逸話をもじったものだ。

「科学では間違いは何の害も及ぼさない。すぐに間違いを見つけて訂正してくれる優秀な人間はたくさんいる。しかし、もし名案なのに発表しなければ科学が損失をこうむるかもしれない」はポーリングの言葉。

物理学者インフェルトは、アインシュタインの1917年の宇宙項の論文を評して「物事の根幹にかかわる問題に対する間違った解のほうが、些細(ささい)でつまらない問題に対する正しい解よりも比較にならないくらい重要な場合もあることを示す例だ」と述べたという。

ところが98年に発表された宇宙の加速膨張を示す観測データは、アインシュタインの宇宙項によって見事に説明できる。つまり宇宙項の導入ではなく、その撤回こそがアインシュタインの偉大なる失敗だったようだ。

ちなみに著者は丹念な文献調査の結果、「人生最大の失敗」というアインシュタインの有名な言葉はガモフによる創作だと結論している。これにはとても驚いた。その根拠を知りたい方はぜひとも本書をお読みあれ。

原題=BRILLIANT BLUNDERS

(千葉敏生訳、早川書房・2400円)

▼著者は米国の宇宙望遠鏡科学研究所の科学部門長を務めた宇宙物理学者。

《評》東京大学教授 須藤靖

投稿元:

レビューを見る

遺伝のメカニズムを勘違いしていたチャールズ・ダーウィン。地球の熱伝導率が一定だと決めつけて地球の年齢を大幅に間違えたウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿)。DNAが三重らせんだと主張したライナス・ポーリング。宇宙は定常であると信じたフレッド・ホイル。宇宙定数を自ら否定したアルベルト・アインシュタイン。科学史にその名を残した偉人たちがその業績の裏でどのような間違いを犯し、なぜそのような間違いをしてしまったのかを追求したノンフィクション。

偉人もひとりの人間であり、その間違いもまた至極、人間的でした。特にポーリングのエピソードがなかなか面白く、彼はライバルたちを出し抜くために思いついた「DNAの三重らせん構造」を深く検証もせずに堂々と発表しました。でもそれは化学の基本原理すら無視したトンデモナイ形状で、あのポーリングがどんなDNA形状を発表するのかと怯えていたライバルたちはそれを見て歓喜したとのことです。でも後に二重らせんを発見したジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックがポーリングの考え方に影響を受けたのもまた事実なのです。

かのエジソンも「失敗は成功の母である」と言いました。知的好奇心を満足させてくれる良書です。

投稿元:

レビューを見る

新聞の書評で見て非常に興味をそそられたので早速読んでみたのですが、やはり正解でした。

ダーウィン、ケルヴィン、ポーリング、ホイル、アインシュタインという5人の科学者について、主要な科学的業績のわかりやすい説明とともに、特にそれぞれの晩年彼らが陥った、結果として誤っていた自説に対する固執を描かれており、科学の勉強になると同時に、非常におもしろい人間ドラマにもなっています。

ただ、自身科学者である作者の一貫した立場は、たとえ結果としては誤っていた説であろうと、世界の有様について深く考えた大きな仮説というのものは、それ自体として大きな意義のあるものであり、世の中に対する影響力の小さな「正しい説」よりもむしろ重要だということで、非常に納得させられるものでした。

アインシュタインの「失敗」に関しては、これまで「一般相対性理論に宇宙定数(宇宙項)を導入したこと」を本人自身が「人生最大の過ち」と言っていたというエピソードを何回か読んだことがあったので、てっきりそれだと思っていたのですが、むしろ逆に「せっかく宇宙定数を発見したのに、それを途中で撤回してしまったこと」だというのが、意外でおもしろいところでした。

進化論、遺伝、地球科学、宇宙論にわたる幅広いテーマを、簡明にドラマチックに知ることのできる、非常な良書だと思いました。

投稿元:

レビューを見る

科学史に名を残す著名な科学者5人の犯した失敗に関する本というと、いかにも揚げ足取りのように聞こえるが、その前提として、彼らがどのような発見をしたか、いかに偉大だったかということがきちんと記載されている。その上で、なぜ見落とし、誤解、自説への固執といった過ちに突き進んだのかを冷静に、存命者へのインタビューも含めて考察している。

対象範囲が生物学、理論物理学、宇宙論と多岐に渡っているので、人によっては難しいと感じる項目もあるだろうが、一般向けの本でもあり、何となくの雰囲気は感じられるだろう。

投稿元:

レビューを見る

レビューはブログにて

http://ameblo.jp/w92-3/entry-12016895244.html

投稿元:

レビューを見る

ダーウィン、ケルヴィン、ポーリング、ホイル、アインシュタインという、歴史上の偉大な科学者たちの「世紀の過ち」を取り上げ、なぜ彼らが間違いを犯したのか、なぜそれは修正されなかったのかについて検証されたもの。技術の未発達や宗教的なバイアスも大きな要因だが、それ以上に競争、間違いを認めたくないという感情、単純な見落とし、過剰な礼賛など、実に人間ぽいことが積み重なっての出来事なんだなあ。これ、企業経営にもかなり当てはまることだと思う。ただ、後の世から見れば結果的に間違いだったことでも、それを検証しようとする動きは科学の発展に大きく貢献している。実力がないと「世紀の過ち」も起こせないのである。

投稿元:

レビューを見る

ダーウィンの「パンゲン説」、ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿)の地球の年齢、ライナス・ボーリングのDNAの三本鎖モデル、ホイルの定常状態宇宙論、アインシュタインの宇宙項を偉大なる失敗と名付けて、その失敗を行った偉大なる科学者の偉業と失敗を巡るストーリーを順に紡いだもの。これらの「失敗」があまりにも偉大であるがゆえに一般化には向いていないので、「失敗」という観点でパッケージ化してみたものの思ったよりもエッジが立っていない印象を受けた。進化論、地球論、生命科学、宇宙論、といった現代科学の基礎を広くカバー(あとは量子論が足りないくらい)をしているところはいいところ。各科学理論に関する当時の論争に関する論証は丁寧。無理に「失敗」にこだわらなくても良かったかもと思う。

投稿元:

レビューを見る

チャールズ・ダーウィン、ウィリアム・トムソン、ライナス・ボーリング、フレッド・ホイル、アルベルト・アインシュタインという、天才科学者が犯したと思われる失敗を宇宙物理学者の著者が挙げた一冊です。失敗ではあるのですが、将来の人間たちに残された課題だと思えば、当時の人たち、そして私たち現代の人間にとって大きな業績を残した彼ら天才科学者の栄光は色あせることはないでしょう。

投稿元:

レビューを見る

天才科学者たちの偉大なる失敗のエピソードはどれも読み応えがありました。

それにしても、私は相対性理論のことはな〜〜んにも知らなかった(他のこともだけど)ということが今さらですが、よくわかりました。

投稿元:

レビューを見る

チャールズ・ダーウィンやケルヴィン卿、ライナス・ポーリング、フレッド・ホイル、アルベルト・アインシュタイン。偉大な科学者が犯した失敗を偉業とともに紹介している。失敗といっても寝坊して学会に遅刻したとか、そんなレベルではない。あくまでも仕事(研究)での失敗だ。高度な失敗であるため、科学に疎い人は、何が失敗なのか分からないと思う。それでも、種の起源のダーウィンから相対性理論のアインシュタインまで、異なる分野の科学者だと思っていたが、どんどん繋がっていく様は意外性を感じられる。一般人が楽しみで読む本ではないが、科学史に興味がある人は読んでおいて損はない。

投稿元:

レビューを見る

★科学道100 / めくるめく失敗

【所在・貸出状況を見る】

http://sistlb.sist.ac.jp/mylimedio/search/search.do?target=local&mode=comp&materialid=11500283

投稿元:

レビューを見る

150627 中央図書館

ダーウィン、ケルヴィン卿、ポーリング、ホイル、アインシュタインのそれぞれの「誤り」を分析している。それぞれが独立しているのではなく、「進化」の考え方を軸に、生物の進化論、地球の年齢推定、DNA構造の解明、宇宙核物理学による元素の起源、そして定常宇宙論の盛衰をキーに一般相対性理論の宇宙項、とシームレスに話が繋がっていくのが素晴らしい。普通の科学項目の解説書ではなく、科学の進化そのものについて、深い思考へと誘うような、一枚の思想が浮かび上がるようだ。

投稿元:

レビューを見る

偉大な先達たちの失敗を通じて感じることのできる科学の進歩の話。アインシュタインの間違いながらも最終的には正しい結論に到達する。直感を大事にしているからだというくだりは、特に印象的だった。

投稿元:

レビューを見る

逸話だけでおもしろいのですが、もう少し人間の認知バイアス等にからめてくれるとなおよかったかなという感じです。

あと、天才たちではなくふつうの研究者たちの間違いについても少しは触れて欲しかったところです。