5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る

欲望は作られると昔から言われていますが、現在の状況に即して解説されていて、わかりやすかったです。翻訳も、よかったです。

投稿元:

レビューを見る

行動嗜癖についての本。

他人同士の被験者を同じ部屋にいれて会話する心理実験で、スマートフォンを横においたまま会話する場合と紙のノートを置いて会話した場合、スアートフォンが手元にあると打ち解けられない。

スマートフォンのむこうに世界が広がっていることが頭にあるので目の前の会話に集中できない。

マイクロソフトの実験から、ソーシャルメディアで過ごす時間が長い被験者はそうでない被験者に比べて集中して課題をこなす能力が低くなっていいたのだ。

2000年に発表された平均的な人間の注意力持続時間は12秒。2013年には8秒になった。金魚の注意力持続時間は9秒。

「addiction」は古代ローマでは「奴隷となる宣告を受ける」という意味。

フロイトもコカインの中毒に苦しみ、使用をやめた。

ゲームアプリ、フラッビーバードも依存者の増大で公開をやめた。

ベトナムセンセ王では兵士の85%がヘロインの提供を受けたのに、帰国したら

95%がヘロイン依存から脱出した。

彼らが回復できたのは、依存症になった環境を離れたから。

目標達成が人を動かす。これが依存症をひきおこす原因にもなる。

ワーカホリックの会社員が稼ぎを増やす必要性がなくても遅くまで残業したがるのも、目標依存症患者の典型。

「好き」と「ほしい」は違う。(そして、「好き」じゃないのに「欲しい」になっているのが依存。)

仕事となると人間の停止規則が弱る。(あーわかる。)

ツァイガルニク効果:人間は完了した課題より完了していない課題に心奪われる。未完了だと緊張状態が維持され、欲求もそのまま残る。

これを応用したのがドラマのクリフハンガー。

依存症をなおすため(もちろん軽度だけど)の方法もいくつかのっています。

たとえばゲーミフィケーションを利用したりなどがのっている。

ゲーミフィケーションの功罪についても記述がある。

自分を、自分の思い通りに動かしたかったらよむといいです。

(いろいろ反省します。)

投稿元:

レビューを見る

<目次>

プロローグ 自分の商品でハイになるな~ジョブスと”売人”に共通する教え

第1部 新しい依存症「行動嗜癖」とは何か

第1章 物質依存から行動依存へ~新しい依存症の誕生

第2章 僕らはみんな依存症~何が人を依存させるのか

第3章 愛と依存症の共通点~「やめたいのにやめられない」の生理学

第2部 新しい依存症が人を操る6つのテクニック

第4章 <1>目標~ウエラブル端末が新しいコカインに

第5章 <2>フィードバック~「いいね!」というスロットマシンを回しつづけてしまう理由

第6章 <3>進歩の実感~スマホゲームが心をわしづかみにするのは”デザイン”のせい

第7章 <4>難易度のエスカレート~テトリスが病的なまでに魅力的なのはなぜか

第8章 <5>クリフハンガー~ネットフリックスがぼくたちに植えつけた恐るべき悪癖

第9章 <6>社会的相互作用(ソーシャル・インタラクション)~インスタグラムが使う「比較」という魔法

第3部 新しい依存症に立ち向かうための3つの解決策

第10章 <1>予防はできるだけ早期に~1歳から操作できるデバイスから子どもを守る

第11章 <2>行動アーキテクチャで立ち直る~「依存症を克服できないのは意志が弱いから」は間違い

第12章 <3>ゲーミフィケーション~依存症ビジネスの仕掛けを逆手にとって悪い習慣を捨てる

エピローグ まだ見ぬ「未来の依存症」から身を守るために

<内容>

2019年刊の本だが、データは2016年頃のものなので、挙げられた具体例もやや古い。ネットビジネスの世界は本当に進歩が速いことがわかる。エピローグの「未来の依存症」がどんどん入り込んできている(Tiktokとか)。VRは意外と進化していないようだが、この本を読んでいると、これが普及すると新たな「依存症(ビジネス)」が広がる気がする。結局は人間各個人の「意思」が重要なのかな?と感じた。一方で、「ゲーミフィケーション」をうまく利用すると、教育の世界はもっと変わる気もする(そんなことやっているが、あまり成功していないのかもしれないが…)。

投稿元:

レビューを見る

依存やめるために環境をかえる

スマホを寝室に持ち込まない

やめたいことは別の行動に置き換える

依存は環境と学習で作られる

意思でやめるのは難しい

毎回報酬があるより

ランダムにあるほうがやめられない

3分の2の人が睡眠不足

スマホ

寝室に持ち込まない

机の上に置いておくだけで

会話などの集中力が落ちる

依存させる共通点

ポイント

バッチ

リーダーボード

やめるためには

別のことをやる

好きと欲しいは別

目標追求は

敗北と新たな目標の繰り返し

投稿元:

レビューを見る

依存症がどの様につくられているのか、人間の特性や、依存症に陥る6つの仕組みを述べている。依存症を抑えるための解決策も具体的な事例を示しつつ3つ述べられている。

自分の知らない所で依存症になる仕組みがこんなに盛り込まれていたことに、正直ゾッとした。妻が執拗に子供達に対してスマホは使うなと言い続けていて、そこまで厳しくしなくても良いのにと思っていたが、この本を読んで考え方が180度変わった。

世の中本当に知らない事が多くて面白い。

投稿元:

レビューを見る

スマホゲーム、海外ドラマ、SNSなど、「やめられない止まらない」ことは意外と多いが、これを「依存症」と捉えている人は少ないのではないか。本書では休みの日や深夜早朝のメールチェック、ウェアラブルデバイスによるランニングや歩数、睡眠の質をチェックせずにはいられない状況もある意味依存症であると分析していて、これらがいかに人生に影響(主に悪影響)を与えているか、様々な研究結果をもとに解説してくれている。ジョブスが自分の子供たちが小さい頃にiPadやiPhoneを使わせなかったというのは、あながちジョークではないようだ。また、ゲーミフィケーションなども使い方を間違えると依存を引き起こすようだ。本書では、そこからの脱却方法や、逆にうまく使う方法なども解説してくれていてこれは読んで良かったと思える。依存するほど熱中させるということは、確かにビジネスでは必要なことだろうが、これを知らずに術中にハマっているとすれば、こんなに怖いことはない。電車の中でひたすら画面に集中していたり、タップやスラッシュを繰り返している人を見ると怖くなってくる。

投稿元:

レビューを見る

依存症は薬物・アルコールといった物質依存だけを指す言葉ではない。精神病理に依存症はあるが、本書ではスマホ依存といった、現代のテクノロジーが引き起こす行動嗜癖についてがテーマです。スマホの普及で人の行動嗜癖だが深刻化してういる。それがどのように深刻化していて、どういう症状を引き起こしているか、具体的に依存患者を紹介しながら、行動嗜癖のもつ弊害を教えてくれます。

「依存症とは、本人がそうなりやすい性格かどうか、ということだけで語られる問題ではなく、ただ弱いから依存症になるわけではない。倫理観が欠如しているからでもない。多くの場合はただ不運だということが原因。」

スマホゲーム、Eコマース、SNSがいかに人の欲望を刺激し、脅迫観念と脅迫行動を植え付けて、依存させるかをアプリ開発者は意図して研究し設計されているということが知れた。

リテラシーを持つことって大切だとあらためて思った。

投稿元:

レビューを見る

ジョブズが自分の子どもにiPadを使わせていない、というのがショックで、図書館で借りてざっと読んでみた。

記憶に残った箇所をピックアップ。

第2章 僕らはみんな依存症

・ベトナム帰還兵の奇跡の回復の真相―依存症は記憶に埋め込まれる

→ヘロイン中毒になってもわずか5%しか再発しなかったのは、薬物に身をゆだねてしまったベトナムという環境に戻ることはなく、新しい生活をスタートさせていたから。とのこと。

第10章 予防はできるだけ早期に

軽めの依存症への有効打はあるか?―「動機付け面接」というアプローチ

→せねばならない!ではなく、何かお手伝いできるか?というアプローチで、子ども自らが本人の意思で変化を促すこと。

第12章 ゲーミフィケーション

・「ゲーミフィケーション」成功の3つのポイント

→ゲームではないことをゲームにしてしまうこと。3つの要素は、ポイント制、バッジ、ランキング表とのこと。

・研修をゲーム化すると、仕事のパフォーマンスも定着率も向上する

→仕事や体験が退屈であるときに、ゲームかすると効果が高いとのこと。仕事に対する自信と意欲が20%も上昇したそうな。

投稿元:

レビューを見る

2019/10/19ジュンク堂池袋店で購入。11/17開始。11/22「読割50」で電子書籍版honto購入。翌11/23,電車内読了。 中学生の姪に読んでもらいたいと思い,それで紙の本。紙の方が目が疲れにくい。電子版は旅行とか検索とか辞書引きとかが楽。譲っても私自身,読み返したい本でもある。 朝日新聞の書評(2019/9/14)に出ていて関心あった。https://book.asahi.com/article/12709527 。背後に誰が居るかを考えてみることはよいことだ。陰謀論ということではなく。

投稿元:

レビューを見る

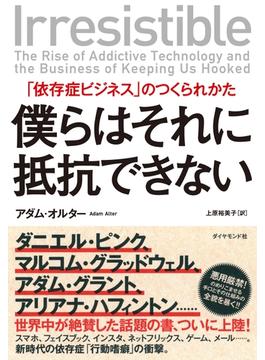

この一冊僕らはそれに抵抗できない アダム・オルター著 行動経済学から依存症分析

2019/9/28付日本経済新聞 朝刊

本書は、米アップルの創業者、スティーブ・ジョブズが自分の子どもたちにiPadを使わせていなかったというエピソードから始まる。現代人のゲームやSNS(交流サイト)、スマートフォンへの依存が語られるようになって久しいが、このような「行動嗜癖」は人口の40%にものぼり、ごく一般的な症状として世界にまん延している。こうしたデバイスやソフトウエアには、依存症をつくりだすためのどのような仕掛けがあるのだろうか。そのための6つのテクニックを詳しく記している。

第1は具体的な小さな「目標」を与えること。スマートウォッチで運動量を表示する仕組みはユーザーを目標に依存させるための仕掛けなのだ。第2は「フィードバック」。人間は得られるかどうかわからないフィードバックを求めてやまない。フェイスブックで「いいね!」を求めるのはこの心理に基づく。3番目は「進歩の実感」。任天堂のスーパーマリオブラザーズが成功したのは、ビギナーもマニアも低いハードルから高いハードルまで、達成していく実感を提供したことにあった。

4つ目は「難易度のエスカレート」。危険な山に登る人が絶えないように、難しい課題にチャレンジして興奮を味わいたい気持ちを我々はもっている。ゲーム「テトリス」が成功したのは上達していく自分が心地よいからだ。5つ目は「クリフハンガー」。崖っぷち状態に人を置くことで、人をひきつけるやり方だ。人気のテレビドラマでは、予期できない小さな筋立てに視聴者はドキドキし続けて快感を覚える。

6番目は「社会的相互作用」。インスタグラムがそうであるように、自分の写真を公開することで、どのように他人から見られているかを気にする気持ちを満足させることができる。人間はネガティブなコメントをポジティブなそれよりも気にする傾向があるために、より念入りに加工した写真をアップしたくなる。

本書は行動経済学に裏打ちされた豊富な事例と読みやすい文体で、現代の依存症のあり方とその背景を解き明かしている。本書は依存症を治そうとしている人、また、あらたな依存症をつくりだそうとたくらむ人、両者に有用な知見を提供している。

《評》中央大学教授

田中 洋

原題=IRRESISTIBLE

(上原裕美子訳、ダイヤモンド社・1800円)

▼著者は米ニューヨーク大スターン・スクール・オブ・ビジネスの准教授。著書に『心理学が教える人生のヒント』など。

投稿元:

レビューを見る

Irresistible:

The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked

https://www.diamond.co.jp/book/9784478067307.html ,

https://diamond.jp/category/s-Irresistible

投稿元:

レビューを見る

依存症に関する本。

また、田代まさしが薬物絡みで逮捕されているけど、依存症は本人の意志が弱いからなるのではない。環境によりなるのだ。

本書でもこう言う。

ー 危険なドラッグに対する報われない恋に落ちるのは体ではない。物質や行動だけで決まるわけでもない。思考が、その物質や行動と、心理的な苦しみからの解放感とを結びつけて学んでしまうのだ。

そして、依存症は「心理的な肯定ではなく強迫観念に促された愛」だという。薬物は好きではない。しかし、渇望してしまうのだ。

環境を劇的に変えてあげなければ、彼はきっと一生薬物を断つことはできない。

さて、この本は薬物への依存症というより、ゲームやSNSにのめり込む「行動嗜癖」のような依存症について、そういった人を産み出す「依存症ビジネス」について、メインに取り扱っている。

と言っても、両者を明確に違うものとしているわけではない。むしろ、薬物への依存も行動嗜癖も同様のもの、そして、病のような特別なものではなく誰でも陥るもの、と論じているところが恐ろしい。

だって、いつもなんとなくスマホいじっちゃうでしょ?

それはもしかしたら依存症だからなのかもしれない。

自分がさばく商品でハイになるな。まるで薬物売人の鉄則のようなことを、デジタルデバイスやSNSなどテクノロジーの開発者たちは肝に銘じている。

巨額の富を得るために、それだけ依存性がある商品を売ることが求められているということだ。

本書では、こうした依存症ビジネスが人を操る6つのテクニック、《目標》《フィードバック》《進歩の実感》《難易度のエスカレート》《クリフハンガー》《社会的相互作用》について、行動経済学に基づき、分かりやすく論じている。

なるほど、目から鱗。

こうして人は依存症に堕ちていく。

依存症に立ち向かうための対策についても記述されているので、危機感を持つ人はぜひ。

投稿元:

レビューを見る

世の中のゲーム、SNS等の娯楽は上手いこと作られてるんだなと関心した。

人の快感をくすぐり、あと少しだけ、もうちょっとだけを引き出していく。

どこからを依存症と呼ぶかは難しいけど、今一度自分の行動を見直す良い機会になったと思います。

投稿元:

レビューを見る

依存症に関する話です。ゲームを辞められないとか、スマホを辞められない、Fitbitを付けて運動することを辞められない・・・すべて依存症です。タバコやアルコール、あるいは麻薬と同じです。依存症になってしまう、あるいはビジネスとして依存症を作り上げるには、いくつかの要素がある。1)目標・・・Fitbitを付けていると運動することを辞められなくなる。体調が悪くても、10,000歩歩くことを辞められない。そういう目標。2)フィードバック・・・いわずと知れたFaceBookの「いいね!」、3)進歩の実感、4)難易度のエスカレート・・・ゲーム機、例えばテトリスがやっていくうちに難易度が高まっていくこと、5)クリフハンガー・・・つまりドラマで次にどうなるか判らないところで終わったら、続けて次の回を見たいという衝動にかられて、一気見してしまうこと。6)社会的相互作用・・・みんな比較が大好きという仕組みが使われている。どれも思い当たる者ばかり。そして、どっぷりと意図的に依存症にならされてしまう。とても勉強になりました。

投稿元:

レビューを見る

いろいろな依存症のことを説明する本です。

昔はお酒や薬など摂取するものが主な依存症だったんだけれど、今はゲームやスマホサービスなど行動に関する依存症が多いんだなって知ることができました。

巧妙に考えられた仕組みで、ユーザを依存症に誘う。おそろしいです。

SNSの「いいね」も依存症の引き金ですよ。