紙の本

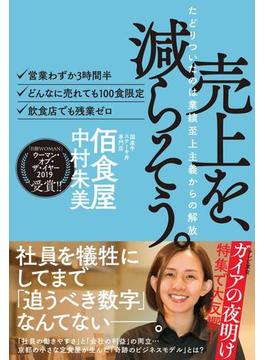

『売上を、減らそう。』

2019/08/24 22:57

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:百書繚乱 - この投稿者のレビュー一覧を見る

国産牛ステーキ丼専門店の京都「佰食屋」

・どんなに売れても一日100食限定でランチのみ

・営業はわずか3時間半で残業ゼロ

・有給完全消化で給料は百貨店並み

飲食業界のみならず企業の常識を覆した小さな定食屋

その「奇跡のビジネスモデル」を経営者が熱く語る

《会社が儲かっても社員が報われないのはおかしい。》

《もう「頑張れ」なんて言いたくない。わたしは「仕組み」で人を幸せにしたい。》

《そもそも就業時間内に利益を出せない商品とか企画ってダメじゃないですか?》

副題は「たどりついたのは業績至上主義からの解放」

関西に設立された「書く力で、まっすぐに、照らす。」ライツ社から

紙の本

ラスボスとの対峙

2021/11/23 12:38

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:奥津 明 - この投稿者のレビュー一覧を見る

筆者が言っていることや実践していることが、あらゆる業種業界で働いている人たち全てに当てはまるとは思いませんが、これまでの自分の考え方ややり方、働き方を見直すきっかけに、この本はきっとなると思います。

特に私は、一番最後の最後に書かれてある「自分のやり方でやってきた結末が今の自分」という箇所が心に突き刺さりました。今苦しいと思っている原因は、上司でも会社でもなく部下でもなく家族でもなく・・・自分自身の中にあると筆者は言います。

即ち、これまでの自分自身のやり方を疑ってかからなければ、変化は訪れないという訳です。自分の中のラスボスと対峙して見つめ直す必要があると思いました。

紙の本

わかりやすい

2019/08/30 08:49

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る

経営者として、必要なことがよくわかりよかったです。目先の利益を追いかけるだけでは、長くは続かないということが、わかりました。

投稿元:

レビューを見る

売上を上げることよりも家族との時間を大切にする。

今、働き方改革が叫ばれあちこちで様々な取り組みがなされているが、売上を上げる、利益を上げることが前提としてあり、効率よく働くことが求められている。

著者である中村さんはお金よりも時間に価値を見出している。幾ら働いても会社の利益がそのまま従業員に還元されるわけではない。それよりも家族と過ごす時間、趣味に没頭するための時間、毎日が楽しく過ごせるためのゆとりに価値がある。

将来に不安を抱きながら今を生きるのは正直しんどい。自分の人生で今後一発逆転な出来事が起きるとは到底思えない。だったら今の働き方の中で楽しむことや、時間を有効に使って定時で帰ることを是とすべきだ。将来のために今苦労するってなんだか本末転倒な気がする。

仕事が楽しくて、休みの日も楽しい。それは最高じゃないか。

本書を読んで、仕事に対する考え方が少しだけマインドリセットできた。

投稿元:

レビューを見る

メモ

”ちょっと待ってください。そもそも就業時間内に利益を出せない商品とか企画ってダメじゃないですか”

確かに。

会社として何を目指すのか。

ここから会社としての色がでる。

どう生きたいのか。どう社会に貢献したいのか。

もちろん、いかにお客様に選んでもらうか。

投稿元:

レビューを見る

資本主義経済の行き詰まりを感じる現代日本において、業績至上主義から脱却し、無理のない最低限の働き方で豊かな生活を目指す著者の考え方には共感できる点が多かった。

経営者だけでなく、労働者もこれからの働き方を考える契機となるいい本だと思った。

投稿元:

レビューを見る

ランチ100食限定とすることで、飲食業界における残業体質から脱却し、多くのメリットをお客様、従業員も得られるようになった佰食屋を経営する中村朱美さんの書籍。店舗の売上にキャップをはめるだけでなく、中村さんと旦那さんの世帯年収にですらキャップをはめて、人生を歩んでいる。100食限定という定量的な取り組みにより、早く帰れるというインセンティブを得られることに加え、時間勝負ではない明確な目標のもと業務に従事できること、食ロスを低減できること、ロスが少ないことにより原価率を非常に高く設定でき、お客様によりよい食を提供できることなどのメリットを享受できている。現在でも海外の方や高齢の方や、一般的にややコミュニケーションに乏しい方といった就職弱者が働いており、ダイバーシティに富んだ職場となっている。今後は、50食限定のFCの展開など、人生を豊かに、かつ、持続可能な生活を営める方を増やしていく活動を中村さんは推進していくという。仕組みづくりを標榜する人にとっては非常に示唆の富む、良い書籍。

投稿元:

レビューを見る

2020年2冊目。(去年のレビュー書き忘れ分...)

イノベーションは実は、自由よりも制約から生まれると言われる。「1日100食しか売らない、それ以上は売上を上げない」という制約から、従業員への様々な恩恵を生み出し、日本が注目する企業となった「佰食屋」は、まさにそんな事例だと思う。

「1日100食しか売らない」。そのコンセプトはそもそも、本書の著者であり佰食屋の創業者である、中村朱美さん自身の体験から生まれている。脳性まひの子どもが生まれたが、それでも働き続けられ、そして夕食は毎晩家族みんなで食べられる会社...そんな理想像を叶えるための仕組みを一つずつ体現し、今の佰食屋に至っている。

その主たる取り組みが、1日の販売食数を絞ること。100食売り切った時点で終わり、誰もが早く帰宅でき(営業時間はわずか3時間半で、14:30には店じまいとなる)、思い思いの人生を過ごせるお店を実現してきた。

このお店が従業員として迎え入れるのは、コミュニケーションが少し苦手だったりする、いわゆる就活弱者として見なされてしまう人たちがほとんどなのだそう。常にメニューを変えず、売上を上げるために店頭で道行く人に声掛けをする必要もない佰食屋では、彼らが即戦力なのだという。

むしろ、「やる気に溢れている人はいらない」とまで中村さんは明言する。それは、やる気やクリエイティビティに溢れる人は大抵、「もっと売上を上げるアイデアがあります!」という方向に向きやすいからだそう。それでは、お店のコンセプトと本人の相性も悪いし、既にいる従業員の考え方とすれ違い、負担が生まれてしまう。一貫して「一緒に働く人の幸せ」を重視して決断されている姿が強く印象に残った。

「変化がない環境は退屈なのではないか?」、僕自身も読んでいる途中で、一度そのような考えになりかけた。が、そもそも「仕事とは刺激的でクリエイティブであるべき」という考え自体が固定観念であり、どんな環境に幸せや心地よさを感じるかは、その人によって違うのだということを思い出させられた。と同時に、佰食屋の仕事が決して「非クリエイティブ」ではないのだということも、読み進めているうちに気付く。

たしかに売上を上げるアイデアは求められない。だけどその分、「お客さんを増やすための発想」に頭を持っていかれることもなくなる。ある従業員の方は「お客様をお金として見ずにすむ」と言っていた。「人」を金ではなく「人」として見れるようになったとき、そこには「お客様の‟居心地向上”のためのアイデア」が生まれていく。これは売上アップで頭がいっぱいのときには生まれづらいクリエイティビティなのではないかと感じる。

この話は、1日100食限定にすることから生まれるメリットの、たった一つに過ぎない。この本には他にも、100食の制限から生まれるメリットが多数描かれている。

・「早く帰れる」退勤時間は夕方17時台

・「フードロスほぼゼロ化」で経費削減

・「経営が究極に簡単になる」

・「売上至上主義からの解放」よりやさしい働き方へ

...など。

読み終えたとき、佰食屋が究極的に解放しているのは「一人ひとりの思い思い」なのだと感じた。残業からの解放、売上至上主義からの解放、生産性の脅迫観念からの解放、それらが織りなされて生み出されるものは、そこで働く人たち一人ひとりが、自身が送りたい理想の暮らし(=思い思い)の実現なのだと。「負からの解放」だけではなく、一人ひとりの思い思いにとっての「正の支援」も積極的に実現していることからも、強くそう思った。

業績の成長が前提とされる今の時代にあって、佰食屋のモデルは最初、専門家たちに「アホらしい」「うまくいくわけがない」と見向きもされなかったと言う。そのモデルはいま、従業員数は30名を数え、集客にも人手不足にも赤字にも苦労しない状態になっているという。

ただの専門家は、過去のセオリーから今を見る。でも本当の知恵者は、未来の可能性から今をつくり、積み上げていく。そんな知恵者の経験と想いが詰め込まれた1冊を、これからも大切に読み返したいと思う。

投稿元:

レビューを見る

売上の上限を制限するという、通常では考えられないことを前提にすると、商品、サービスの設計や働き方についての考えが、ガラッと変わってしまう。

売上を拡大しないと経営が成り立たないのは、商品、サービス設計がそもそも間違っているとのこと。確かにその通りだと思いました。

ビジネスとして何を目指すかを明確にする事が、大事ですね

投稿元:

レビューを見る

日本の最先端の働き方。日本の社会はこんなにも「ゆるやかな死」を魅力的に見せるものにしてしまったのだとショックだった。積極的に停止することが人間らしく見えるというのはものすごい皮肉だなあ。この本を読んで佰食屋のご飯を食べてみたくなったし、こんな形の働き方を支持したいとも思った。

投稿元:

レビューを見る

未来工業の山田昭男社長と似た部分があると感じました。

代表だけが儲けようと思っていない。

社員1人1人の価値観を大事にして尊重する。点など。

日本の殆どの社長たちは自分の儲けと

会社がどんどん成長することばかり考える。

それが「当たり前」になっています。

ですが社員たちはどうでしょう?そのプレッシャーに応えられる、応えたいと思っている人はどれだけいるでしょうか、、

日本も人口が減っていき売上を伸ばすことには無理があるのでは??

筆者は現在の日本の会社が直面している問題、矛盾を自ら試行錯誤し、将来の日本人の働き方を確立していっているんだと思います。

投稿元:

レビューを見る

商売柄、いろいろな経営関係の本を読むが、本書は今年一番の衝撃。

少子高齢化、ゼロ成長が続く日本で今までのように「売上を伸ばす」「利益を上げる」経営で良いのか、ともやもや感じていた。その一つの答え。

これの考え方を他の業態にも当てはめられるか。

大事なのは会社ではなく従業員、という経営をしている会社は今までにもあったがここまで説得力があり、モデルそのものに無理がないものは初めてではないか。

投稿元:

レビューを見る

仕事がしんどいならば、転職も有りかなと頭をよぎる日々だが、中々踏みだぜず。50を超えると転職活動を始めるにも勇気がいります。

東京に佰食屋はないしなぁ。

投稿元:

レビューを見る

従業員を第一に考え、持続的な働きを可能にし各々が自分の人生を生きることができるように考えられた1日100食というビジネスモデル。売上の追求をやめ100食に制限したことで、フードロスはなくなるし冷蔵庫も不要だから原価率50%という外食産業では常識破りの原価でお客様に本当に美味しいものを供給することができる。

全く新しいビジネスモデルに驚かされた一冊だった。

投稿元:

レビューを見る

目先の利益に惑わされない。無理なく持続させる。働き方を考えるきっかけになった。ただ、この人、この店の本当にすごいところは、最高においしくてコスパのいい商品を提供しているところだと思う。いいものを丁寧にだ。