「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

紙の本

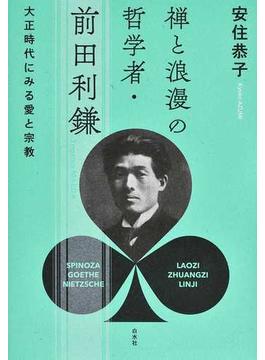

禅と浪漫の哲学者・前田利鎌 大正時代にみる愛と宗教

著者 安住 恭子 (著)

夏目漱石の「最後の弟子」が愛したのは、平塚らいてうの姉だった−。明治・大正・昭和を駆け抜け、わずか32歳で夭逝した宗教哲学の異才・前田利鎌。自由を欣求した彼の遺稿をもとに...

禅と浪漫の哲学者・前田利鎌 大正時代にみる愛と宗教

禅と浪漫の哲学者・前田利鎌:大正時代にみる愛と宗教

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

夏目漱石の「最後の弟子」が愛したのは、平塚らいてうの姉だった−。明治・大正・昭和を駆け抜け、わずか32歳で夭逝した宗教哲学の異才・前田利鎌。自由を欣求した彼の遺稿をもとに、近代日本の思潮をさぐる評伝。【「TRC MARC」の商品解説】

荘子をひもとく、新宗教と自由恋愛の時代!

荘子をもひもとく、新宗教と自由恋愛の時代! 夏目漱石の「最後の弟子」が愛したのは、平塚らいてうの姉だった─。自由を欣求した前田利鎌の遺稿をもとに、近代日本の思潮をさぐる評伝。

東工大教授になってまもなく三二歳で夭折した前田利鎌は、東京帝大哲学科卒。スピノザやニーチェなど西洋哲学、荘子や禅などの仏教哲学を幅広く研究した宗教哲学者だった。

〈利鎌は漱石の門に最年少で入り、学び、書き、淪落の恋を識り、座禅に我を忘れ、生に身を焦がし、燃え盛りながら死んでいった。/孝子とらいてうも同様だ。大正の爛熟したデカダンスの徒花というなかれ。三人は旧弊な社会風紀や硬直した倫理、常識に抗った。自らに由って立つ近代人の肖像、自由と解放、照応と合一、天才と超人、各々がそれらを希求した〉(諏訪哲史「推薦者の言」より)。

らいてふの姉・孝子、漱石ら知識人─日本のフェミニズムと近代文学のはじまりとが画されたところで懊悩した人々を、貴重な資料をもとに書き上げたノンフィクション。

禅や大本教をめぐる宗教論であると共に、マインドフルネスについて考えさせられる一冊。【商品解説】

著者紹介

安住 恭子

- 略歴

- 〈安住恭子〉宮城県生まれ。宮城教育大学卒業。読売新聞記者を経て、演劇評論を中心に執筆活動を行う。「『草枕』の那美と辛亥革命」で和辻哲郎文化賞受賞。

関連キーワード

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

「草枕の那美さん」の弟と平塚姉妹の物語

2021/08/13 20:47

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Takeshita - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者は嘗て「草枕の那美さんと辛亥革命」を書いた人だがその続編。那美さん(前田卓子)の異母弟の前田利鎌は東大哲学科出身で漱石山房にも出入りしたが、禅に傾倒し、現在でも岩波文庫に残る著作もある。惜しくも32才で夭折したが、その前田の愛した人が平塚らいてうの姉で人妻だった平塚孝子であり、2人とその周辺の人々の生涯を追っており、小説のような面白さがある。読後印象に残るのはむしろ平塚姉妹のたくましさだ。昭和30、40年代まで存命したが、当時の女性としては二人とも実に革新的な考え方を持っていた。NHKの大河ドラマになりそうな一生である。