共感することは良いことばかりではない

2021/07/30 04:12

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:魚大好き - この投稿者のレビュー一覧を見る

共感の負の部分を理解するための一冊。

多様性を受け入れられない人たちを、受け入れてこそ多様性であることを忘れてはならない。

アメリカのような多文化が入り混じった国では、共感することをそれほど求められない。日本は団結力がある一方で、共感を押し付けている感がある。

共感する、されることに過剰に反応するのではなく、理性的にそして相手の環境的要因や立場を考慮することで、分断や対立を防ぐことができる。

投稿元:

レビューを見る

思っていたような内容ではなかったな、というのが端的な感想です。

テロ・紛争解決スペシャリストという肩書があることを初めて知りました。著者の永井氏はその道10年なのだそうです。

「共感という病」というタイトルだけで選んでしまいましたが、もっとよく吟味していればと思ったのは、最近の私の選書センスが落ちているからなのかもしれません。

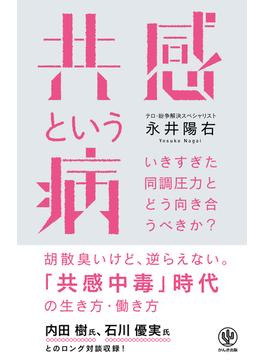

『共感という病――いきすぎた同調圧力とどう向き合うべきか?』

というタイトルに相応しくなく、共感の問題点については挙げられているものの、その対処策については乏しく、「同調圧力をどうするべきか」「共感は有害なこともある」「テロリストだって人権がある」と、様々なところへ意見が飛び飛びになってしまっていて、読む側は混乱します。同調圧力も共感も、テロリスト支援と人権も、永井さんの中では繋がっているのかもしれませんが、私の中では全く別のものでした。

「いきすぎた同調圧力」とサブタイトルにあるのですが、著者が支援する主な対象は、テロリストをはじめとする加害者(であった人)であり、著者の問題提起といえば、「キモくてモテないおっさんは何故支援されないのか?」「戦争に(そうせざるを得なくても)参加し、人を殺めた人間には共感が集まらないのはなぜか」というところなのですが、単純にそれは「共感が集まらない」「(支援側や世間が)理性的判断ができない」というところに集約されていきます。

構造的な問題ゆえ、元の原因から解決しなければならないという理屈は理解できるのですが、そこに至るまでの論には賛同できませんでした。

著者は「キモくて金のない、モテないおじさん」を社会的弱者と位置付けて語られるのですが、途中の石川優実氏との対談では、「キモくて金のない女性」はどうなのかと投げかけられる場面があります。そこで石川氏に「差別の問題とモテるは別ではないか」と言われているのですが、私としても本当にその通りで、弱者と言いながら、被害者と言いながら、女性の権利を踏みにじったり、相手を傷つけたりしている存在(=「キモくて~」)が、人から共感を呼べるわけがないですよね(もちろん、だからといって必要以上に叩くのは違うと思います)。そして著者はことさらに「女性や子どもは助けられるのに」と書かれていますが、「女性や子どもで助けられない人もいる」という事実は伏せられています。

もしかして、著者は「モテないおじさん」とテロリストを同一視しているのでしょうか?

「従わないなら殺す」と脅されてテロをしたのだから、被害者が出ていても、「脅されたんだもんね、仕方ないよね」と理性的に相手を赦せと言ってきたのでしょうか。「やってしまったものは仕方がない。彼にも人権があるから助けよう」と被害者に言ったのでしょうか。

そりゃあ、『お前、何も知らないアジア人のくせに、なにが『赦せ』だ。都合のいいことばかり言ってんじゃねえぞ』とまで言われても仕方がないですね。

民族間の扮装には差別や偏見、民族の長い歴史があってのことだろうと思います。私の予想通りに著者がズカズカ入って行って、「人権が」と言われても、納得���きないし、納得できないから紛争になっているのも容易に想像できます。

また、行き過ぎた共感がSNSでの加害者叩きになったり、当事者の思わぬ方向へと向かってしまうことについて警鐘を鳴らしながらも、「ではどうやったら解決できるだろうか」「この件で構造的な問題は何なのか」といったところまでは掘り下げることも分析することもなく、ただ「同調圧力強すぎ! それは間違ってるよね!」とだけ言っているように感じました。

共感だけで判断するのは危険だから、理性を使って、人権を意識して加害者であってもそれを侵されないようにすることが理想。それはそうだと思います。

でも、著者の言う「共感中毒」というのは企業側、資本主義的指向から来た「この方がお金が集まる」という戦略的側面であったりして、それについては著者自身も支援活動をするうえでは資金が欠かせないということは理解できる、と書いています。

共感が広報に利用されているだけで、共感中毒になった人間の問題、みたいに書いているのはちょっと違うなと感じます。

SNSでのポリコレ棍棒についても、SNS過渡期である現在、法整備が整わないことや、民間企業の運営下にあることなどの問題という側面が濃く、確かにネットでの過度な誹謗中傷による著名人の自死や、共感が悪い方に向かってしまった事例はありますが、もっと良い例が他にもあるように思いました(それこそ、紛争解決の場で見て来た葛藤や、経験を書けばよかったのでは? と思うところ……)。

巻末の内田樹氏との対談では、自身の過去について触れられていますが、個人的な意見としては彼にそういう過去があったから、加害者へのシンパシーのようなものが掻き立てられるのではないかと感じました。

確かに、テロリストといえ一人の人間なのだから、それを大勢で叩き返すというのは違うという理屈も理解はできますが、「理解できることと感情は別」ということを著者は余り理解できていない気がします。

内田氏は著者がテロリストを支援するという点で、「惻隠の情」を挙げ、彼の「感情の器」が大きいから、テロリストの中にも怯えた一人の人間が見える、と話していますが、私としては、それは著者の過去が作用して、無意識のうちに加害者でもあり被害者でもある者に共鳴してしまうのではないか、と考えました。

ソマリアでテロリストや紛争の解決に尽力する、ということは並大抵のことではないと思いますし、その行動力や掲げる理念は立派だと思います。

しかし、本書に載っていることは「誰もが大抵生きていたら気がつくこと」をドヤ顔で掲載しているような感じに思えて、残念でした。

私の求めていたものは、「共感の病的側面について」や「共感について具体的に著者の考える理想」であったので、その辺りがあやふやな本書は期待外れでした。

投稿元:

レビューを見る

現代の共感を題材に、ということだったのでてっきりSNSなどをもとに若者のいきすぎた共感を考察するような内容かと早とちり。

読み終わってみると、紛争解決に携わる方が書いていることもあり、共感は共感されない弱者を生んでしまうので、そんな人たちを救うには?という内容が全体を通して書かれている、ように個人的には感じた。

共感という病、というよりは共感の落とし穴、共感からあぶれてしまうもの、に焦点を当てたような印象。

個人的には読みたかった内容とは違ったけれど、対談は結構興味深かった。

デブでハゲで金のないおっさん、という共感されない人像は非常にわかりやすいが、そういう押し方をするとデブでハゲで金のないおばさんはどうなるの?という発想が、そんなこと言い出せばキリがないのだけど、こういうところにも見えない偏見というか、色眼鏡があるのだなと思って面白かった。

投稿元:

レビューを見る

「共感」の前に、まずは自分を理解する。

自分が自分を好きになれないで誰が自分を好きになれるのか???

そんなことを感じさせてくれた。

投稿元:

レビューを見る

ビジネス、政治、恋愛、趣味ー至るところで重要視される「共感」。その負の側面を明らかにし、あるべき向き合い方を考察する。

とカバー裏にありますが、

考察部分は最初の50ページに満たない部分のように感じました。

ここで述べているのは、認知的共感が、いわゆる普段使いされている「共感」の大部分、という説明で、その他は、著者の活動するフィールドでの対応方法、現状の問題など。

240ページのうち、80ページが対談で、内田樹のコメントは、読者が自身で「共感」について考えるのに有意義かもしれない。

投稿元:

レビューを見る

共感や同調圧力というのは一昔前ならもっと小さなコミュニティで発生したものだった。

しかしネット社会の今はその力は巨大な怪物のような存在になって我々を飲み込んでいるような感じがする。

色々と考えさせられる内容でした。

投稿元:

レビューを見る

本書は、ソマリアでテロ組織からの投降や投降兵・逮捕者の脱過激化と社会復帰支援等をしている著者が、一般的に良いものとされる「共感」の負の面を明らかにしている。

そもそも人は基本的にわかりあえないもの。

その中でどうしたら他者と共存できるのか考えていくべき。

内田樹さんとの対談も面白かった。

たくさんの発見を得れました!

■メモ:

・取り残されがちな社会課題(共感を得ることができない社会課題)はさらに取り残される。そしてそれを取り巻く社会が歪んでいく。

・自らの共感を他者に意図的に使われる怖さ。

・正論は別の視点からは正論でないことが常。

・何を考えていようが個人の自由。脱過激化でなくても、脱行為化していればいい。社会においては脱行為化を維持することが重要。

・私たちは多様性を受け入れることは難しい。「わかりあえない」を前提に、その中でどう他者と共存していくかを考えるべき。

・共感できない、共感されにくいをなおざりにしないために共感に代わるものが必要。それが「権利」。

・人権教育は学校では教えられない。「人としてどう振る舞うべきか」を子どもに刷り込むのは「家風」。子どもたちは親の背中を見て、人間としての生き方を学ぶ。それは教科書で教えることじゃない。

・知性というのは個人のものではなく、集団的に発動するもの。集団的に知性的でなければ、知性は機能しない。

・集団は「弱い者」を支えて、助けるという仕組みのときに最も高い機能を発揮する。弱者を支援する仕組みを整備している集団が強い。

投稿元:

レビューを見る

共感とは『認知的共感』と『情動的共感』に分かれる。

認知的共感…相手の思考や感情を理性的に正確に理解しようとするもの。意識的にある程度はオンオフの切り替えができる。

情動的共感…相手の思考や感情を自分の感覚として感じること。無意識に出てしまうものであり、オンオフの切り替えが難しい。

この2つの機能がお互いに補完し合っており、私たち人間は他者や社会と共存している。

SNSの世界では、フォロワーやいいねといったある種の共感ボタンが数字化される事により、他者と自分との比較を無意識に強いらる。

承認要求を高める仕様が満載な世界となっており、多くの人がそこで苦しみ悩んでいる。

共感されたい、共感したい。それ自体にはなんら問題はないが、それはその用法用量が適切であればの話。オーバードーズしてしまうと、共感中毒ような状態になり、問題が発生する。

気に入らない相手をひたすら叩いたりして連帯!していくことは、なんかしら課題を解決することができたとしても、ほぼ間違いなく対立や分断を招く。

そもそも正論も別の視点からは正論でないことが常である。

基本的に人はわかりあえない。

多様性を受け入れることは難しいという心構えを持つべきである。そもそも多様性とは、自分にとって都合の悪い人の存在も認めること。わかりあえない部分はたくさんある。この現実を直視することが大切である。

どうすれば他者とうまいこと共存していけるのかと考えていくのが大事。

理解も共感もできないけれど、この人は約束は守るし、決めたルールには従うというなら、一緒にチームを作れるし、結構大きな仕事だってできる。100%共感できないと何もできないというよりは、さっぱり共感できないけれど、一緒に安心して仕事ができるという方がいい。

共感や理解は他者と協動するための絶対条件ではない。

主にソマリアなどの紛争地でテロリストの投降、社会復帰を支援する。テロ、紛争解決をミッションとする著者。

投稿元:

レビューを見る

内田樹さんとの特別対談に、「惻隠の情」という話がありましたが、惻隠という言葉を初めて知りました。この特別対談の部分だけでも、良書ではないかと思います。

共感は良いものと思われがちですが、そうではない側面もあるということ。

また、話せば分かる。という理想だけでは、全く通じないどころか、状況を悪化させることがあるということ。

これらを実体験に基づいて話しているので説得力があります。

合意形成は三方一両損、ということに納得です。

Win-Win-Winはなりえないですね。何処かに妥協がある。

投稿元:

レビューを見る

「『共感し合おう』『繋がっていこう』と言うと、なんとなく無条件に良いものである気がしますが、繋がっていくからこそ分断していくとも言えるわけです。」

「共感とは誰かの困難に対してではなく、困難に陥っている自分側の誰かに作用している」

共感について、ネット社会における負の部分くらいのイメージしかなかったけど、もっと深刻な領域にまで及んでいると知ることができた。(ネット社会の行き過ぎた共感も深刻だけど!)

「参加しないと殺す」と脅されテロリストの戦闘員にならざるをえなかったのに、足を洗うことになっても多くの人の共感を得られないがために見捨てられてしまう存在のように、共感で救われるものが一方で分断され、取り残される存在があるのだと知ることができた。もっと客観的視点で自分のバイアスを取り払わなければならない。

たしか高校生の時にモノマネが人を惹きつけるのはなぜだろうと考えたことがあって、ある人に対する自分の中のイメージと、他の人の中のそれが重なる感覚=共感が好きだから人気があるのだろうと思っていた。言い換えれば共感は、湧き出てくるように簡単に反応してしまうという感覚なんだろうと。今回読んでみて、感情的に共感してしまうからこそ、共感できないものに遭遇したときに理性を持ち出せるかが大事だと思った。

投稿元:

レビューを見る

プロボノ活動で入っている団体。永井さんの考えを理解することができた。内田樹さんとの対談は特に興味深い。

投稿元:

レビューを見る

感想

孤独を解消する共感。現代の孤独に対する処方箋だが、別の集団からの隔絶と表裏一体。共感の真の姿を冷静に捕捉しつつ、思考と感情を両立させたい。

投稿元:

レビューを見る

今年一番の本に出会ったかもしれない。それくらい衝撃的な本だった。著者は紛争地ソマリアで、テロリスト集団の投降兵のリハビリを支援している。危険と隣合わせの活動をされているため、かねてから注目していたが、他の著作も読みたくなった。難民孤児の人権とテロリストのおじさんの人権。皆同じ人間だが、共感の程度には差があるという残酷な現実。もっと知りたい。

投稿元:

レビューを見る

第81回アワヒニビブリオバトル「きずな」で紹介された本です。オンライン開催。

2021.11.21

投稿元:

レビューを見る

これを読もうと思ったのは、

数か月前から起こっていた性加害のニュースを見て。

私はKinKiKidsのファンなのですが、

とても心が痛くて辛い数か月でした。苦笑

SNSを開けば罵詈雑言の嵐で、

人を傷つけるだけの鋭い言葉や

それぞれの立場からの

憎悪、悪意が見えるような数十文字の言葉たちが。

見てるだけで苦しくなって

落ち込むのはわかっているけれど、

見るのをやめられなかったり、目を逸らせなかったり。

そこで積読の中から本書を手に取りました。

タイトル通り、

誰かの言葉や空気が

人を煽動する力について

永井さんの考えを聞きたくなりました。

結果、付箋だらけの一冊に。苦笑

(私は本に直接書き込むのが好きではないんです)

「認知的共感」と「情動的共感」。

被害者の代わりにという大義名分。

不特定多数でボコボコにするのはリンチと同じでただただ恐ろしい。

気に入らない相手はひたすら叩いて連帯していくことは、対立と分断を招く。

ソマリアで支援活動を行い、

日々、人命や自身の生命について

向き合っている人の言葉だと思うと、

問題や課題の大きさは違っても、

人間の考えや行動は一緒なんだなと改めて思わされました。

行き過ぎた強い共感は、

新たな対立と分断を生みだす。

本書を読んで、

私もこの数か月ずっと考えてました。

SNSでの強烈な言葉や

共感を迫られることへのストレス、

世界中で勃発する紛争や選考。

感情も大切だけど、

理性とのバランスが大切。

私自身が揺れがちなので、

たまにパラパラと本書を読み返したいと思います。