「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

- カテゴリ:一般

- 発売日:2021/12/08

- 出版社: かんき出版

- サイズ:19cm/280,14p

- 利用対象:一般

- ISBN:978-4-7612-7581-5

読割 50

紙の本

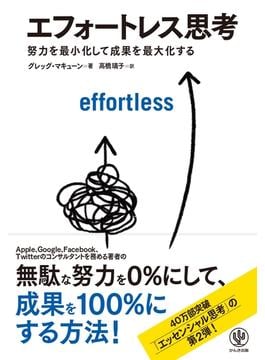

エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する

もっとも効率のいいポイントを見つけて、余裕で最高の成果を出す。行動を自動化し、成果が勝手についてくるしくみをつくる…。無駄な努力を0%にして、成果を100%にするエフォー...

エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する

エフォートレス思考 努力を最小化して成果を最大化する

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

もっとも効率のいいポイントを見つけて、余裕で最高の成果を出す。行動を自動化し、成果が勝手についてくるしくみをつくる…。無駄な努力を0%にして、成果を100%にするエフォートレス思考を紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】

40万部突破

「エッセンシャル思考」の第2弾!

ダニエル・ピンク、カル・ニューポート

イヴ・ロドスキー、アリアナ・ハフィントンが絶賛!

「無駄な努力を0%にして

成果を100%にする方法!」

最近、こんなふうに感じたことはないだろうか。

・目標に向かって努力しているのに、なぜかうまくいかない

・走っても走っても、ゴールに近づかない

・やりたいことがあるのに、エネルギーが足りない

・いったいどうして、何もかもこんなに大変なんだ?

成功するためには不断の努力が必要だ――そう信じて、

私たちは今まで頑張ってきた。

最高の成果を上げるために必死で働き、

脳と体を酷使する。

疲れていなければ頑張りが足りないのだと思って、

いつも限界まで自分を追い込む。

ところが、努力の結果は、思うようには返ってこない。

頑張れば頑張るほど、前に進むのが難しくなる。

2倍働いているのに、気づけば半分しか進んでいない。

本当は、何もかもがそんなに大変である必要はない。

頑張ってもうまくいかないなら、別の道を探したほうがいい。

エッセンシャル思考は「何を」やるかを教えてくれた。

エフォートレス思考は「どのように」やるかを極める技術だ。

いちばん重要なことを、いちばん簡単なやり方でやる。

そうすれば、余裕で思い通りの成果が出せる。

エフォートレス思考を読めば、

・「我慢」が「楽しい」に変わる

・最適なペースを見つけられる

・複雑なプロセスが驚くほどシンプルになる

・一度の意思決定で、未来の無数の選択を省略できる

・さまざまな問題を未然に防げる

・人づきあいのストレスが減る

・その他、人生のあらゆる面に応用できる

エフォートレス思考は、怠惰なやり方ではない。

スマートで正しい生き方だ。【商品解説】

目次

- Prologue エフォートレス思考とは

- PART1 エフォートレスな精神

- 第1章 INVERT 頑張れば成果が出るとはかぎらない

- 第2章 ENJOY 「我慢」を「楽しい」に変える

- 第3章 RELEASE 頭の中の不要品を手放す

- 第4章 REST 「休み」で脳をリセットする

- 第5章 NOTICE 今、この瞬間にフォーカスする

- PART2 エフォートレスな行動

- 第6章 DEFINE ゴールを明確にイメージする

- 第7章 START はじめの一歩を身軽に踏みだす

著者紹介

グレッグ・マキューン

- 略歴

- 〈グレッグ・マキューン〉McKeown Inc.のCEO。アドビ、アップル、グーグルなど名だたる企業のコンサルティングをおこなう。著書に「エッセンシャル思考」がある。

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

あえて努力をしないという発想

2022/04/09 21:34

3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:コーヒーが好き - この投稿者のレビュー一覧を見る

努力することの弊害が具体的に書かれてあり納得がいくものだった。

努力をするのではなく望む結果を手に入れるために行動することが重要だということを肝に銘じていきたいと思った。

紙の本

要領よくが大事

2022/11/24 12:50

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぽち - この投稿者のレビュー一覧を見る

気合や努力だけではどうにもならないときがある。

やり方を見直して、より楽に、より効果的に行動しようという考えが、こうなれたらいいなという思いを強くしました。

そうだよねそうだよね、と思いながら読んでいました。

著者のように「できる人」でも難しいのだから、私にはなおさら難しいけど、できるようになれば先の人生がとても生きやすくやすくなりそうな気がしました。

紙の本

引き出しを増やす(再確認する)ための本です

2022/04/03 08:17

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:one story - この投稿者のレビュー一覧を見る

副題どおり、「努力を最小化して成果を最大化する」方法が書かれている本です。驚くようなことが紹介されている訳ではなく、ある意味当たり前のことばかりですが、行き詰まった時等に参考にすべき方法が記載されています。具体例が豊富で読みやすく、あっという間に読める本ですので、一読して自分の引き出しの数を増やす(再確認する)のに良い本だと思いました。

紙の本

エフォートレスという発想が面白い

2023/09/05 13:40

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:読書の冬 - この投稿者のレビュー一覧を見る

努力はむしろなくしていこうという著者のアイデアは共感できるところが多く、自分の実生活で有効に活用していきたいと思った。

電子書籍

課題を抱えているのが常なので

2023/06/10 14:01

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:mtym - この投稿者のレビュー一覧を見る

「楽に、努力しないで、気負わないで」成果を出せるようになる本。自分に置き換えると、悩むことなくスムーズに仕事や人生が回る状態なのだろうか。

無駄な努力を減らすには努力の不要、必要の仕分けができるようにならないといけないので、メンターって必要。

質より完成させることのほうが大事だが、見切り発車で余計な作業してしまわないよう、「2回測って1回切る」よう気をつけたいと思う。

電子書籍

ゴールは

2022/09/23 01:31

1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る

どうなんでしょうか……やはり、こうなるのでしょうか。自分的には、納得できなくて……。で、結局、良いお話だけど、実践はちょっと……というのが正直な感想です。仲良くしてほしいですね