0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:K.ザムザ - この投稿者のレビュー一覧を見る

幻想的な世界観を背景としたある女性の成長譚だが、一筋縄ではいかず、企みに満ちた構成になっている。登場人物が繰り広げる議論や会話のテーマは多岐に渡り、非常に野心的な小説だが、それでいてとっ散らかった印象は受けず、見事に話をまとめている。

投稿元:

レビューを見る

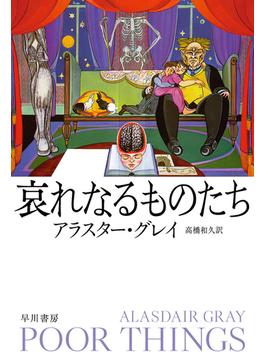

監督:ヨルゴス・ランティモス、主演:エマ・ストーンで映画化され、日本劇場公開が迫った話題作(2024.1.21現在)。映画は、発表されてから注目していたが、原作があることは最近になって知り、せっかくなので先に原作にあたってみることに。

19世紀末、スコットランドのグラスゴー。医師/科学者であるゴドウィン・バクスターは、溺死した妊婦の胎児の脳をその妊婦本人に移植して蘇らせることに成功、ベラと名付けて養育した。大人の身体に無垢な精神を宿したベラは、その不思議な魅力で出会った男性たちを虜にしていき、彼女自身、様々な知識や経験を取り込み成長していく―――。

・・・といった内容が記載された一冊の書物(=『スコットランドの一公衆衛生官の若き日を彩るいくつかの挿話』)を手に入れたアラスター・グレイ(著者)が、本編に、その書かれた内容が真実の話なのかの歴史的考察と、本編に対するヴィクトリア・マッキャンドルス(=ベラ)の書簡を添えて編集して、一つの作品に仕上げたという体のメタフィクション。(ややこしい!)

メインとなるのはやはり「ベラの奇妙な冒険」なのだが、作品をとおしてみるとその物語自体が主という感じではなく、男性/女性としての本能や価値観に囚われ、羨望・嫉妬・憤怒・絶望に見舞われ苦しむ、全ての"哀れなるものたち"のための話なのだと感じられた。

先に書いたような特殊な作品構成には目を見張るものがあるが、作品としての面白さは、(決して面白くなかった訳では無いのだが、)ちょっと期待し過ぎていたかもしれない。どのように映画化されたのか、非常に気になる。

投稿元:

レビューを見る

まず気づくのが、本はベラを「観察対象」として描いていたこと。つまり、ベラは最初から最後まで客体だった。

無論映画でも「私は..」というナレーションが入るわけではないので、ベラが主体とは言い切れない。言っても、三人称体だったということになる。

しかし、小説は完全にベラの周りの創造主である男たちの一人称であるところに矜持があるらしい。フランケンシュタインというタイトルの小説が、怪物でなく実は博士のことを指し、創造主たる博士の主観体であったのと似ている。

この小説の体裁からは、女が社会的に1人の人間になる過程を描く作品に仕上がる気配はない。

映画版が2020年代の今日に作られ、またそれに相応しいストーリーの転換を行なっていたことを突きつけられて感服した。

投稿元:

レビューを見る

映画の評判や本の評判でフェミニズム的な側面が強い本だと思われてそうだけど、この本はエゴ、進化学習へのメッセージが強いと思った

可愛らしく素敵な女性ってだけじゃダメだと思ったベラが学んで進化していく過程で他者からのエゴに振り回されたり、バッサリ切り捨てたりするその行動がベラの魅力の一つだと思った

私は比喩表現が多いと読み飛ばしちゃう人だから少し本だけではメッセージをちゃんと受け取れなかったかも、映画行ってきます〜!

投稿元:

レビューを見る

著者、アラスター・グレイが偶然手に入れた医学博士、ヴィクトリア・マッキャンドルスによる一連の書類をグレイが編集し直したもの、という体で綴られるメタフィクション。

ヴィクトリアの夫、アーチボールド・マッキャンドルスが発行した書籍がベースになっている。

この書籍は完全にアーチボールドの視点で描かれており、件のヴィクトリアは、自殺したうら若き美しい女性ブレシントン夫人の肉体に、彼女が身ごもっていた胎児の脳を移植したいわゆるフランケンシュタイン的に生み出された女性であり、いかにアーチボールドが彼女に惹かれそして人生を共にしたかについて綴られている。

内容は胎児の脳を移植されたヴィクトリアが逃げ出して世界を駆け巡る中で圧倒的な成長を果たしていくという様を、あたかも「アルジャーノンに花束を」のパロディのような感じで綴っているものであり、確かに面白いものではあるが、SFとしては「ふーんなるほど」という感じ。

この小説が面白いのは、ただ単にそれで終わらず、このアーチボールドの書籍に対し、当事者であるヴィクトリアの手記が添えられていること。

この手記はヴィクトリアの視点で綴られており、これを読む中で、どちらの主張が正しいのかがさっぱりわからなくなる。

その答えがどうなるのかは実際に読んでもらって体験して欲しいが、これはなかなか見事に考えさせられる構成となっている。

冗長かなーって思う部分も結構あったけど、500ページ強、ボリュームを感じさせず楽しませてもらった。

いいSFだったと思う。

投稿元:

レビューを見る

本の構成や語り口が凝りに凝ってる。

手記、註釈文、挿絵、資料、それらの膨大な情報からやがて本書の全容が見えてくるが、結局のところは何が正しいのか確かな事は分からず、結局なんだったんだ?という感想にしかならなかった。

当時のその国の時代背景についてあまり詳しくないので、社会問題や風刺についての理解が追いつかず、作者の言わんとしてる事を完全に理解するのは難しかったというのが正直な所だった。

映画の公開前に予習として読んだが、これをどう実写化されたのかはとても興味深い所である。

投稿元:

レビューを見る

映画を見る前に原作を。小説ならではの構成の面白さがあったのでどう映像化するのか楽しみ。ピグマリオンやらジキルとハイド思い出すなぁと思ってたら、ヴィクトリアの手紙でも指摘されていた。

巻末の註釈を読みつつ該当ページに戻りたくてももうどこか分からないのでページ数書いてほしかった。こういう時電子なら検索できるからいいよな〜

投稿元:

レビューを見る

これは……評価が出来ない。

映画を先に観ていて良かったと言わざるを得ないが、この本は全く別の記録として処理する方が脳に優しい。

装飾も構成も凝っていて、ページを捲るのが楽しかった。そして最後の大混乱。作者があの映画を見たら、どう思っただろうか。

「哀れなるものたち」というタイトルにはとてもしっくりきた。良い訳だった

投稿元:

レビューを見る

映画もとても良くできていて原作の要素がところどころに散りばめられていて傑作でしたが原作は最後に全てが覆されて映画とはまた違った面白さがあってすごく良かった。映画観た人は読んでほしい。情景描写とか難しかったけど最後まで諦めずに読んで良かった!

投稿元:

レビューを見る

映画がとても素晴らしかったので、小説も読んでみた。

基本的には映画と同じ物語、展開ではあるのだが、登場人物周りは映画のほうがよりベラが主体的だった印象。このあたりは昨今の再びのフェミニズムのブームからの影響か、現代的な改変がされているのかな、と。

そして世界観の構築も結構違っていた。

映画はヴィクトリア朝時代のような世界観にスチームパンクと、ファンタジーを混ぜたような世界が作られているる。

小説のほうもケレン味を効かせた部分はあるのだが、映画ほど荒唐無稽な世界ではない。メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』なんかの世界観構成と近いかもしれない。SFやファンタジーに振り切ってるわけではないという感じ。

それもあって映画から小説に入ると結構世界観の違いに驚く部分もある。

一番驚いたのは『哀れなるものたち』が結末を迎えた後に、もう一つ物語があって、その部分。

これはベラ本人による手記なのだが、これは映画にも描かれていないので、結構驚くというか、煙に巻かれたような気持ちになった。

今まで見ていたものは何だったのか……。そんな気持ちになる。

でも、それも含めて面白かった。

ただ一つ残念だったのは、これを自分は文庫本で読んだのだが、圧倒的にハードカバー向きの本だったってこと。

それと、国書刊行会は『ラナーク 四巻からなる伝記』を再販してくれ!

投稿元:

レビューを見る

カテゴリが正しいか不明、映画を見た後に読了。

文章や、文字の大きさ、もちろん文脈等、赤子が数年で成人女性となる経過を書ききっていて、思わず感嘆した。

不思議な小説、いや小説とも言えないかも。でも癖になります。翻訳がうまいせいか、とても読みやすいです。

翻訳じゃなく原語で読めたらなぁ・・・と痛感した本でした。

投稿元:

レビューを見る

奇書だ…!というのが第一印象。

実際の手紙のヴィクトリアが夫をバカ呼ばわりしていたり「こんな物書く時間があれば社会貢献のために働けよ」的なこと言ってたのが残念な気持ちになった。資本主義や家父長制の倫理と似たような考え方に陥ってしまうのが。

事実と違うのに自分がフランケンシュタインの怪物にされてたら腹立つのも分からんではないが。

ヴィクトリアは(1914年には)アーチボルドの回顧録の内容を嘘だとして拒絶したが、1920年の「愛の経済」(の序文と書評)を読むとヴィクトリアが(アーチボルドの書いた)ベラと同一化していったようにも感じる。これの本文も読みたかった。

投稿元:

レビューを見る

映画が衝撃的な面白さだったから原作を読んでみた。

ストーリーは概ね映画と変わりないけれど、"実在の人物が昔自費出版した本とその妻のメモを作者がまとめた"という体裁を取っているのが独特。映画には無かった最後の仕掛けによって、原作でも脳がクラクラする経験ができる。

序文や注釈によってフィクションをあたかも実際に起きた事のように思わせる作りなのに、最後にそれがひっくり返される。今までの作者の努力とは真逆の仕掛けのように思えるのだけど、「どっちが真実?」と混乱しているうちに、「どちらかが真実のはず」という思考になっていて、まんまと作者の術中にハマっていることに気付く。

ただ、映画を先に観てしまっていると完全にフィクションとして読んでしまうのがちょっと勿体なかったかな。

投稿元:

レビューを見る

あらすじを書くと、19世紀末の医学博士の若き日の回想録と、その妻による回想録に対する反論を、20世紀後半のある作家・画家が編集したことを書き記したフィクション、ということになる。それだけ。世に出回っている、身投げした女性に胎児の脳を云々というあらすじは、上記の回想録の部分を要約したものである。

この本の中の語り手は、編者、医学博士、医学博士の妻の3人であり、このすべてが信用ならない。

編者はこの本の著者と同じアラスター・グレイだがあくまでフィクションであるこの本の架空の登場人物と見るべきである。ああややこしい。

で、中でも最も信用ならないのが編者である。回想録が真実であることを裏付けるための事実を並べ立て、巻末には異常なほどの量の注釈で補強しようとしている。回想録の真偽については回想録の最初の発見者とは意見を異にしているらしい。一人前の作家であるという自負があり、見栄を張りたいという様子が透けて見える。

ということはつまり、回想録はアレであって、妻の反論の方がアレであって、世に出回っているあらすじはつまりアレであって、、、ということになる。この構造的ないたずらがとても面白い。訳者までもが、この編者のたくらみに加担したような解説文を寄せているところも笑える。

ちなみに、ある意味本編とも言える回想録の部分は、奇想天外なゴシックホラー的、SF的な冒険物語となっていて、ここだけ取り出してももちろん面白い。

映画化されているが、本全体なのか回想録の部分だけなのか気になるところ。

投稿元:

レビューを見る

映画も衝撃的だったけど、小説も違った意味で衝撃的!映画よりベラの成長がひしひし感じられた。そして一体どちらが真実なのー⁈*感謝する必要のない人がそばにいるってなんて素敵なことかしら。