コラム

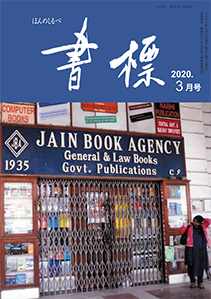

丸善ジュンク堂のPR誌 書標(ほんのしるべ) 2020年3月号

今月の特集は

『「百」物語』

『現代に息づく神話伝説・史実の英雄たちのことをもう少しだけ深く知るための本』

丸善ジュンク堂のPR誌 書標(ほんのしるべ)。今月の特集ページを一部ご紹介致します。

気になった書籍はネットストアでご注文も可能です。

(※品切れ・絶版の書籍が掲載されている場合もございます。)

すべての内容を、WEB上でお読み頂けます。

今月の特集(一部抜粋)

『現代に息づく神話伝説・史実の英雄たちのことをもう少しだけ深く知るための本』

本が好きです。が、ゲームも好きです。

この二つだけで人生の可処分時間を莫大に消費することになっても、仕方ない、好きなのです。時間泥棒の筆頭と言われてしまうことが多いですが、いわゆるスマホゲームも遊びます。沢山のキャラクターが登場するゲームで、やっとの思いできれいなイラストで描かれたお気に入りのキャラクターを仲間にして、黙々とゲームを進めます。それぞれに独自のストーリーや設定があり、読みながら進めることでより深くキャラクターに親近感を覚えるようになります。

そんなキャラクターたち、実は神話や伝説、または史実の登場人物をモチーフにしたり、名前を借り受けたりしていることがあります。時にはイラストにその要素が書き込まれていたり、台詞や設定にその端々が見え隠れしていたりすることもあります。今回は、そういった部分をより深く知ってゲーム、いやもちろんゲームだけでなく、小説や映画アニメ漫画その他、創作もろもろを楽しむための本をご紹介いたします。

沖田瑞穂著『世界の神話』(岩波ジュニア新書・900円)

手始めにこの一冊から。著者の一番の専門分野であるインド神話から世界中の神話の概略を一冊で読めます。創作物のストーリーそのものが神話の構造に着想を得ている部分もありますのでそれぞれの神話の概略を読むだけで、おっと思う方もいらっしゃるかもしれません。

ちなみに、同じ著者の『マハーバーラタ入門』(勉誠出版・1,800円)は、より著者の専門領域に絞った一冊で、こちらもおすすめです。日本の伝説にも影響を与えている部分もある古代インドのヒンドゥー教の長大な叙事詩の入門書として最適かと思います。本当に沢山の英雄たちが登場する物語ですが、この本は彼らの系図や人物一覧なども充実しており、これで関係性をざっくり把握してそれぞれの人物の挿話を読み返すとまた違った見え方ができるはずです。

吉田敦彦編『世界の神話英雄事典』(河出書房新社・5,000円)

同じ入門書でも、事典を好きなところからコツコツ読み進めていくような方にはこちらの一冊をおすすめします。世界の、ギリシア・ローマ神話など超有名な神話から少数民族の神話まで、ヨーロッパ・中東・アジア・アフリカ・アメリカ・オセアニアと地域別の神話それぞれに登場する「英雄」に焦点を合わせていて、各章を日本での研究の第一人者が執筆されています。索引も充実していますので、お気に入りの英雄を見つけて、そこから読み物として読むだけでも十分に面白い本です。

オーブリー・シャーマン著、龍和子訳『魔法使いの教科書 神話と伝説と物語』(原書房・2,000円)

神話や伝説、物語に数多く登場する「魔法使い」という存在を幅広く紹介する一冊です。物語の中には魔法という不思議が地域を問わず存在し、それを駆使するものにも良い魔法使いと悪い魔法使いがいる、というこれまた不思議な存在である、魔法使い。

その代表格、『アーサー王物語』のマーリンを筆頭に、現代の魔法使いと言ってもよいハリー・ポッターまで様々な魔法使いが登場し、彼らがどのように映画やテレビ、ゲームやコミックで取り扱われているかについても言及されています。まさに今特集向けの本と言ってもよいでしょう。この本を出版している原書房からは他にも『ドラゴンの教科書』『妖精の教科書』『ヴァンパイアの教科書』(各2,000円)などがあり、各分野の入門書として最適です。

岡本広毅・小宮真樹子編『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか』(みずき書林・2,800円)

まず、『紅茶王子』シリーズや『金色のマビノギオン』で知られる山田南平先生の描かれた、ただでさえ美しいカバー絵のこの本ですが、恐ろしいことにカバー違いで三種類のバージョンが存在します(内容は一緒です。アーサー版、ランスロット版、ガウェイン版。繋げると一枚の絵になるという仕様になっています)。

様々な立場の書き手による、長い長い題名の通りの本、入門書というよりは、「この中の文章のどれか一つでもよいのでグッときてしまったあなたはもうこちら側の人間です、ようこそいらっしゃいました」というような「架け橋」のような役割の本と言えるでしょうか。

世界中、そして、日本にまでたどり着き、明治大正期の騎士と武士の混合、夏目漱石の書いたアーサー王小説について、現代におけるアニメや宝塚、ゲームにおける受容など、様々な文章が並んでいます。すなわち、元々の物語の中での伝説ぶりよりもそれに影響を受けた騎士道物語の世界。数多くの人々を魅了してきたアーサー王の伝説、聞いたことがある、または知らず知らずのうちにこの物語から来た言葉を受容している人が読むとその深さに驚かされることでしょう。

朝里樹著『歴史人物怪異談事典』(幻冬舎・2,000円)

視点を切り替えて、日本にも目を向けてみましょう。もちろん神話伝説上に数多くの魅力的な人物たちがいます。そして、歴史上の人物においては、それが史実の人物だと認定されていても、怪異談と切っても切れない関係があります。源頼朝や武田信玄、織田信長などの、歴史上の業績には出てこない挿話の数々が弥生以前から昭和までなんと500名以上(!)掲載されています。索引や出典にしっかりとページを割かれているのも、気になる部分だけ拾って読んだり、より深く知りたくなった時の次の一歩を提案してくれるなど、さまざまな読み方ができてとてもよいです。在野の研究者として活躍する同著者の『日本現代怪異事典』(笠間書院・2,200円)も今回のテーマからは離れますが、おすすめです。

関幸彦『英雄伝説の日本史』(講談社学術文庫・920円)

日本における英雄たちの受容の歴史について書かれた本です。安倍晴明の宿敵蘆屋道満や、酒呑童子退治に登場する坂田金時など、文献には登場するけれども史実ではないとされる人物があたかも歴史の中に存在するかのように定着していく過程や、中世史に登場する敗者たちが何かしらの伝説を得て人々の中に蘇り、近世あたりからの創作物などの中に定着する過程を辿っていきます。

その復活までの流れには時代時代が求める形に変容していく姿があり、私たちが現在いろいろな形で出会う彼らにもその紆余曲折が照らし出されるのだと考えると、そのキャラクターにより一層深みを感じることができるでしょう。

…続く

2020/03/04 掲載