このWEBページで記事を公開しているイベント「ジュンク堂書店で学ぶ、高校生のための本棚会議」が再編集&講師の方々のインタビューを追加して書籍として発売中!

「ジュンク堂書店で学ぶ、高校生のための本棚会議」の第5回数学嫌いこそ、本質に立ち返り、面白さに寄り道しよう──それが合格への近道にも

この夏、これまで4回にわたって開催してきた「高校生のための本棚会議」。各科目の予備校講師をゲストに迎え、本棚を巡りながら、高校生たちに教科書を超えた世界への足がかりをつかんでもらった。

8月30日に開催した最終回では、数学を担当する鹿野俊之先生を迎えて開催した。

鹿野 俊之(しかの としゆき)

駿台予備学校数学科講師・学研プライムゼミ特任講師。大手予備校での長いキャリアが信頼の証。丁寧でわかりやすい講義は、対象を選ばず受講生を理解へと導く。さらに上辺の知識だけに留まらず、「入試で通用する真の学力の定着」にフォーカスした授業は、君を「わかる」から「できる」へ、「できる」から「受かる」ステージへとステップアップさせる。

「数学は運動と同じ」──高校生のうちに「数学の文章」を読もう

まず、鹿野先生は、参加した高校生それぞれに、数学が好きかどうかを尋ねた。数学が大好きな子から、苦手な子までさまざまだったが、高校生の言葉に耳を傾けながら、書棚へ向かう。

まず、鹿野先生が強調したのは「数学の文章を読む」ことの重要性だ。

鹿野俊之(以下、鹿野)「教科書でいいので、なるべく数学の文章を読む習慣をつけてください。結局は問題を『読む』ことができるかどうかが大切。いきなりそんなに難しいことをやる必要はありません」

続けて鹿野先生は「数学って運動みたいなもの」と話す。

鹿野「数学のノーベル賞はありませんが、それに近い賞として『フィールズ賞』というものがあります。

実はこのフィールズ賞には年齢制限(40歳以下)があるんです。不思議だと思いませんか? だってノーベル賞の受賞者を見ると、おじいちゃんやおばあちゃんが多いよね。なぜフィールズ賞には年齢制限があるんだろうか?

つまり、数学ってだんだんできなくなっていくんだよ。もちろん70歳や80歳になっても第一線で活躍している人もいるけど、それは例外。運動と同じで、若いうちに鍛えておくことが重要で、やらなくなるとすぐに衰えてしまうものなんです。

歳をとってから数学をはじめる人はまずいない。

だからこそ、高校生のみなさんのように若いうちから、数学の発想、数学の論理的文章を読むことが重要で、それがもしかしたら、将来進む道が数学の世界でなくても、活きてくるかもしれません」

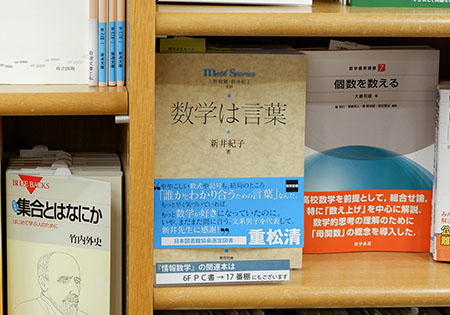

数学嫌い文系学生が数学教授に、新井紀子さん著『数学は言葉』は数学嫌いにこそおすすめ

ここで鹿野先生は、「数学が苦手だと思っている人におすすめしたい本がある」と、棚を移動。理工書フロアの一角にある文芸書コーナーで話をはじめた。

鹿野「新井紀子さんという女性が書いた『数学は言葉―math stories』(東京図書)は、もしあなたが数学を苦手と感じているなら是非読んでもらいたい1冊です。

彼女は高校まで数学が大嫌いだったそうです。文系で一橋大学に入学するんだけど、入学後、松坂和夫先生の授業を受けて数学の面白さに気づくんだよね。そうしたらのめり込んでしまって、いつの間にか数学の教授になってしまった。これは文系の人にも読んでほしいです。

鹿野「タイトルで『数学は言葉』と言っているけれど、本の中で、数学の言葉に直すことを英訳ならぬ“数訳”と呼んでいます。つまり、数学が苦手である人の原因の一つは、数学の言葉を日常の言葉に読み変えることができないためで、それさえできればスッと意味を理解できるようになる、というわけです。

数学嫌いの人はぜひ手に取ってみてください」

急がば回れ、数学“基本の「き」”は「公式の意味」を知ることから」

学習参考書が置いてあるフロアへ移動する一同。すると、ここで鹿野先生は大学受験合格への“近道”を紹介する。

鹿野「受験までの時間が限られているみなさんからしたら遠回りに感じるかもしれませんが、公式の意味をわかっているか、定理の証明ができるかっていうのはとても大切。

多くの高校生は、問題をたくさん解いてパターンを身につけようとするんだけど、それだと、答えや問題を覚えちゃって、少し角度を変えて問われると、答えられなくなってしまうんだよね」

ここで、先生は定理や公式の意味を理解する上で役に立つ書籍を手に取った。それは、『数学は言葉』の新井さんが師事した松坂和夫先生の『数学読本』(岩波書店、シリーズ全5冊)だ。

鹿野「『数学読本』は、この本を参考にして教科書や参考書を書いている人たちもいるような数学の基盤となる本です。

僕も高校生の頃、三角関数とかベクトルって意味わかんねえよってサボっていたらいつの間にかどんどん先に進んじゃって......。なんだかよくわからなくなってしまったんです。

そういうときには、『どうしてそうなるのか』、ここの理解からはじめてください。問題のパターンは無限にあっても、定理や公式は1個だけ。これを理解しておくと強いです。

定理や公式の成り立ちを理解するときには、数学的に完全に正しくなくてもいいから、まずは自分なりにこういうことなんだろうっていうことをつかんだ上で問題を解いてみましょう。その中でわからないことが出てきたらまた立ち返ってみる。こういう勉強が、あなたの助けになります」

数学には「論理」と「イメージ」の2つが大切

ここで、参加した高校生から『幾何が苦手』との声が。すると、鹿野先生は『目で解く幾何―高校への数学』(東京出版)を取り出して紹介した。

鹿野「『目で解く幾何』は僕も関わった一冊で、その名の通り、鉛筆を持たずに、目で見ただけで問題を解くことをコンセプトとしています。

かつて、その後数学オリンピックに出場することになる中学生を指導したことがありました。でも彼は、幾何の授業中に人の話を聞かないで走り回ってたんですよ。でもふと、『先生、わかった!』って答えを言う。

つまり彼は、幾何の問題を頭の中のイメージで解いてたんだよね。学校の数学ではどうしても論理が先行してしまうけど、数学には論理とイメージのどちらもが必要なんです。

日本は国際的に見ても、幾何が弱いとされています。『目で解く幾何』はそうした現状に対する挑戦でもありました」

再度、フロアを移動すると、鹿野先生は最後に『数学する精神―正しさの創造、美しさの発見』(中央公論新社)を引き合いに、数学の面白さを伝えた。

鹿野「数学って確かに、答えが出ると楽しいよね。でももう一つ、定理や公式を拡張できる点も数学の魅力だと思っています。

この『数学する精神』は、無味乾燥と思われる数学の世界が、豊潤な広がりをもつことを教えてくれる素晴らしい本です。例えば、高校数学でも習う『パスカルの三角形』から始まり、数学の世界が広がっていく様子はとても「美しい」です。ここでは詳しい話は避けますが、普段、みんなが学校でも習うようなものでもそれを拡張することで、実はそれが新しい世界に結びついている。答えを出すだけじゃなくて、こんなところにも数学の面白さが隠れていたりします。

大学受験や学校のテストのためだけに数学を勉強すると、辛いと感じることもあるかもしれないけれど、もしよかったら、今日紹介したような本を読んで、少しだけ違う角度から数学を眺めてみると、普段の勉強にも良いことがあるかもしれません」

鹿野先生自身、数学が苦手な高校生だったということもあり、終始、高校生の立場に立った丁寧な話しぶりが印象的だった。すぐにでも実践できる話がたくさん盛り込まれており、途中から、無性に数学の勉強をはじめたくなる、そんな時間となった。

本棚会議とは

ジュンク堂書店 池袋本店にて、売場の本棚の間で本についての話をするミニ・イベントシリーズ。

棚を回りながらおすすめの本を紹介して頂いたり、ある棚の前でそのジャンルについての講義をして頂いたりと、売場の本を実際に手に取りながら本にまつわるお話をして頂いています。

より近い距離で講師の方のお話を聴き、書店という空間に親しんで頂くためのイベントです。

ジュンク堂書店 池袋本店

地下1階から9階まで、ビル1棟が書店になっています。

コミック、雑誌から、医学書・理工書・人文書・法律書など専門書まで、幅広く深い品揃えを目指しています。

店内には、ゆっくり本をお選びいただけるように、机とイスをご用意しております。また、ご購入いただいた本をすぐお読みいただくことが出来る喫茶も設けています。

各階には、書籍検索機をご用意しており、お客様の本探しをサポートいたします。

各階でじっくり本をお選びいただいた後は、お会計はまとめて1階の集中レジをご利用ください。

ジュンク堂書店のこだわりである「愚直なまでに“本”の品揃えにこだわる」「”図書館よりも図書館らしい”快適さ」を実現するために、池袋本店一同日々努力しています。

皆様のご来店、心よりお待ち申しあげております。