- みんなの評価

2件

2件

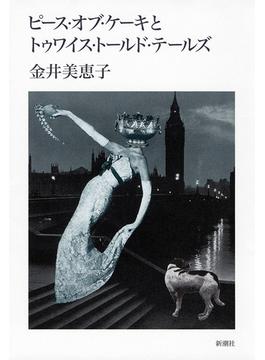

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ

著者 金井美恵子 (著)

あたしとまだ三つだったあんたを置いて、とうさんは家を出て行った。普段着でちびた下駄をつっかけ自転車に乗って、ちょっと出かけて来る、と言ってそれっきり帰ってこなかった──。過ぎ去った長い時間の濃密な記憶と、緻密な描写による重層的なコラージュが織り成す甘美な物語。

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ

2012/03/11 13:53

反ラノベ

3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ソネアキラ - この投稿者のレビュー一覧を見る

読み終えてから、はじめて作者の処女作『愛の生活』を文庫本で読んだときの感慨を思い出した。改めてネットで作者のプロフィールを読んでみたら、19歳のときに『愛の生活』でデビューだそうだ。じゃあ、書いていたのは18歳くらいの頃か。共感とか女子高生の等身大とか、そんなんじゃなくて。日本語によるヌーヴォーロマン。退屈じゃないヌーヴォーロマン。恐るべき文学少女だ。

この小説も、いつものように、ページをめくると、改行がほとんどなく、しかもフレーズが長い。アナウンサーが朗読したら、窒息しそうなほどに。漢字、しかも難しい漢字が多く、件の小説のスタイルに馴染んだ読み手には極めてとっつきにくいかもしれない。どうする。簡単なこと。ゆっくりと読めばいい。幸い、短篇連作だから、ちょうどいい。ゆっくり味わうように読めば、次第にこの世界に浸ることができる。

この本の断片が触媒となって過去のことが甦ったり、新たなことを想起させてくれる。

主人公の母親の洋裁室。生地やミシン、裁縫道具などの細やかな描写は、中学時代ぼくが夏期講習や冬季講習に通っていた塾を思い出す。そこは、ふだんは小さな町の洋裁学校、ドレメだった。すると、目抜き通りの映画館の入口にあったパン屋の同級生の女の子から文藝同人誌の誘いを受けたことが、記憶の底から浮上した。恥ずかしくて断ったけど。

絶版になっていた、ロブ・グリエの『消しゴム』を神田神保町の古書店で見つけた。二階のガラス戸の書棚に鎮座ましていたが、ビンボー学生には、手が出にくい値段だった。同じクラスの江古田君(仮名)が、秋吉久美子がナタリー・サロートのファンだと教えてくれたことも…。ビュト-ルの『時間割』やソレルスの『ドラマ』にはシビれた。

久々に日本語の持つ豊穣さ、小説の醍醐味を愉しんだ。ひょっとして新たな境地へと作者は入ったのかもしれない。あ、これ上から目線ではありません。

カバーと扉のおしゃれなフォト・コラージュ。姉上の作かと思ったら、岡上淑子という人のもの。こちらにもひかれた。図録が図書館の蔵書にあったので、借りて眺めている。マン・レイの実験映画を見たときぐらいに、シビれている。

小説を読んで読み手なりの感想を再構築する。それが「トゥワイス・トールド・テールズ」だとか。部分を組み合わせる。絵画だとコラージュか。

あとがきの表題である「読む快楽(よろこび)・書く快楽(おののき)」とは、蓋し名言なり。

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ

2012/02/26 23:06

まるでコラージュのような小説

5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:BH惺 - この投稿者のレビュー一覧を見る

なかなか読む人を選ぶ、もしくは好き嫌いの分かれる作品だなあ、というのが読了後の素直な感想。

21の章から成るそれぞれのエピソード。この作品を小説と言っていいのかどうか? 内容にもあるとおり、それぞれの章がまさにコラージュされたような、つぎはぎ切り貼りしたような印象を与える作品。

かろうじて根幹をなすストーリーというのが、とある男性作家(おそらく)の幼少期の回想録であるらしいこと。

戦後間もない時代、ある日突然父親が失踪し、残された母親と男性は祖母と伯母と暮らすことになる。その多感な幼少期の生活での強い印象などが、濃密な描写と改行のほとんどない文章で綴られてゆくので最初はかなり違和感。

主語がなく唐突に文が始まり、さらに一文が長く一体誰の語っている言葉なのか途中で判然としなくなる。まるで学生時代に習った古文のような感じ。

父親が母と自分を捨てて愛人の許に走ってしまったという事実。父親が死に、語り手の男性の許に父親の愛人から手紙が届く。それを受け取った男性が意外にも愛人に対して負の感情を抱いていないのがまた男性心理の複雑なところ。父の失踪の原因は何だったのか? ほんの少しミステリーっぽい香りもしたりして。

かなりアンニュイでノスタルジックで独特の雰囲気のある作風と文体。

はっきり言って小説として明確なストーリーはありません。いや、小説として捉えちゃいけないのかな?

この作者の他の作品を読んだことがないので、普段どのような作風なのか分からないのですが、実験小説のような印象受けました。

万人受けする作品では決してないと思います。こんな作品もあるんだ! と目からウロコ状態で読了。

読んでがっかりするか、未知の作品との出会いに感動するか。どちらかに分かれる作品かと思います。