- みんなの評価

1件

1件

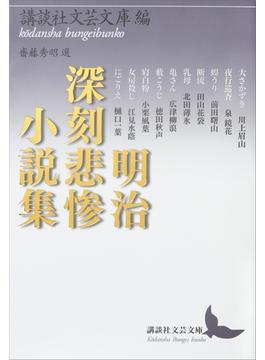

明治深刻悲惨小説集

死、貧窮、病苦、差別――明治期、日清戦争後の社会不安を背景に、人生の暗黒面を見据え描き出した「悲惨小説」「深刻小説」と称された一連の作品群があった。虐げられた者、弱き者への共感と社会批判に満ちたそれらの小説は、当時二十代だった文学者たちの若き志の発露であった。「自然主義への過渡期文学」という既成概念では計れない、熱気あふれる作品群を集成。

明治深刻悲惨小説集

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

明治深刻悲惨小説集

2017/07/30 08:48

深刻小説ってナンダ?

6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る

深刻小説とか悲惨小説と名付けられた小説が、明治時代のほんの一時期に流行したんですよ。

民権小説が議会開設で下火になり、政治小説の言う国権拡張は日清戦争で現実化して、しかしそういった騒ぎに隠れていた、封建時代をひきづったままの社会矛盾がインテリ層の目につき始めたんですね。するとそれまでの、インテリの学生やお金持ちのぼんぼんといった、当時の作家たちに近い境遇における恋愛話とか書いてる場合ではないという意識も生まれてくる。

川上眉山「大つごもり」一介の職人がアメリカに渡って一旗揚げる、といっても船員などの仕事で小金を貯めて戻ってくるだけなのだが、それでも晴れて帰国の後にお定まりの悲劇が待っていた。

泉鏡花「夜行巡査」職務に忠実な若い巡査のある日の任務だが、やはりこの人だけ明治の世にあってキッチュな作風。誰が抑圧してるのか、されているのかといった対立構造が面妖で、安易な感情移入も拒否している。深刻小説とか、あるいは観念小説といった呼び名でもその枠には入りきらず、鏡花は鏡花としか言いようがない。

前田曙山「蝗うり」どうにも手の差し伸べようのない病弱な母親の母子家庭。それはこの時代にはまだ誰もがそれなりに貧しかったからだ。女手だけでそれを乗り切ろうとしたら、プライドを捨てるしかなかった。

田山花袋「断流」東京に女工として売られた少女。世間も知らず、頼るあてもなく、ただ落ちて行くだけで、慰めになるところがない。

北田薄氷「乳母」良家の箱入り娘であったが両親を喪い、ただ婚約者がイギリス留学から帰国するのを乳母と二人暮らしで待つばかりの境遇。しかしそんな希望にはなんの保証もない。

広津柳浪「亀さん」現代のような福祉制度も概念も無い時代の障害者はどうしていたろうか。多分こんな風景は珍しくなかったのだろう。

徳田秋声「藪こうじ」被差別民出身者の人たちの苦しみ。ただ作品としての力が伝わって来ないのは、差別する側が描かれていないからだ。

小栗風葉「寝白粉」登場人物たちが、頑なに幸せに背を向けた生活を続けているわけが、最後に明かされる。

江見水蔭「女房殺し」そんなこんなで、生活のために妾となって暮らしている女も昔はたくさんいたし、それが双方の利益にかなうこともあっただろうが、個人の尊重や平等思想といった新しい社会の流れとの衝突というのも、また一つの世相として発生もしただろう。

樋口一葉「にごりえ」女郎に入れ込んだ男の悲劇だが、近松西鶴あたりの語り直しのようで、明治的な感じというのはあまりしない。

これら作家達は当時は注目を集めたのだが、現代においてどれだけ知られているだろうか。その後こういった傾向に影響を受けた作品として尾崎紅葉「金色夜叉」、徳富蘆花「不如帰」、島崎藤村「破戒」などがベストセラーになるが、文学界としては自然主義が趨勢を占めて、文学史上は無かったことにされてしまったらしい。