- 販売開始日: 2011/07/22

- 出版社: 新潮社

- ISBN:978-4-10-436104-5

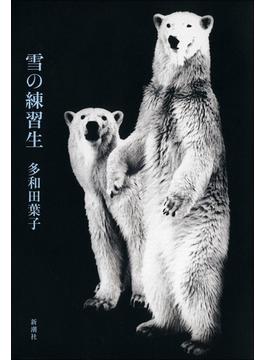

雪の練習生

著者 多和田葉子 (著)

極北の地に生まれ、サーカスの花形から作家に転身し、自伝を書きつづける「わたし」。その娘で、女曲芸師と歴史に残る「死の接吻」を演じた「トスカ」。そして、ベルリン動物園のスタ...

雪の練習生

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

極北の地に生まれ、サーカスの花形から作家に転身し、自伝を書きつづける「わたし」。その娘で、女曲芸師と歴史に残る「死の接吻」を演じた「トスカ」。そして、ベルリン動物園のスターとなった孫の「クヌート」。人と動物の境を自在に行き来しつつ語られる、美しくたくましいホッキョクグマ三代の物語。多和田葉子の最高傑作!

著者紹介

多和田葉子 (著)

- 略歴

- 1960年東京生まれ。ハンブルク大学大学院修士課程修了。「犬婿入り」で芥川賞、「ヒナギクのお茶の場合」で泉鏡花文学賞、「球形時間」でドゥマゴ文学賞を受賞。ベルリン在住。

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

書店員レビュー

物語を紡いでいるのは...

ジュンク堂書店吉祥寺店さん

物語を紡いでいるのは人間なのか、熊なのか。

自らの、あるいは大事な相手のことを伝えようと、

記憶を辿り、言葉を綴る彼女たちに惹きつけられると、そんなことはもうどうでもよくなってくる。

三つの時代、そのそれぞれに生きる熊と、彼女らに関わる人間たち。

一章ごとに語られる彼女たちはとても愛おしく、世代が変わりその物語に触れられなくなってしまうことはとても悲しい。

しかし、新しい世代である子どもたちもまた、それぞれに語り、語られるべきものがあるのだ。

雑誌・地図担当 土屋 容