現在進行形のチーム

2015/10/24 01:03

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Dr.マリオ - この投稿者のレビュー一覧を見る

変化の激しい現代において、個人だけで対応するのは難しい、チームで取り組む必要がある。

リーダーがすべての事柄に対して自身の知識と経験を用いて答えを出せる時代ではない。

常にリーダーは、個々のチーム員の知識と経験をチーム全体で共有できる場を作り。失敗を非難せずに学びの材料としチーム全体で成長していく。

指示や管理がリーダの役割ではない。

投稿元:

レビューを見る

2015年36冊目。(再読)

自社本のため割愛。

====================

2014年55冊目。(初読:2014年6月5日)

投稿元:

レビューを見る

レビューはブログにて

http://ameblo.jp/w92-3/entry-11893443694.html

投稿元:

レビューを見る

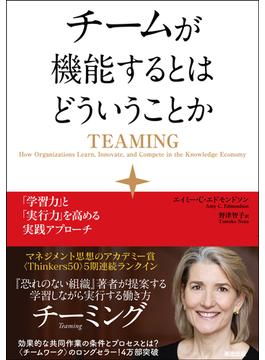

チームが機能するとはどういうことかというタイトルに惹かれて読了。

たしか、どこかのブログを読んで、すぐに手に取りたくなったように思う。

これかな。

http://hisa-magazine.net/blog/manabutikara/termming1/

ハードカバーなので、少し読むのに労がいるが、間違いなく今年ナンバー1の書だった。

チームで活動するのは、人間活動する上で欠かせないので、仕事だけでなく全てにおいて本書の考え方は適用可能である。

本書の指摘の通り、学習しながら不確実な事象に対処できるように絡んでいきたい。

また、本書は章ごとにまとめがあって、非常に良かったので、ネタバレになってしまうが、下記にメモをしておく。

下記のエッセンスで興味を持たれたら、ぜひとも本書を手に取っていただきたい。満足する事は請負である。

メモ

序文 エドガー・H・シャイン

■第1部 チーミング

第1章 新しい働き方

(lesson&Actions)

・今日の複雑で変わりやすいビジネス環境で成功するには、柔軟さと協力と恊働が不可欠だ

・チーミングは大な一句な仕事の仕方であり、しっかりとしたチーム構造という安楽さを持つ事無く、必要な協力と恊働をもたらす

・チーミングとそれに関連するメンバー間の行動によって、組織学習が後押しされ、また最適な結果を得られるよう適切なリーダーシップの考え方が要求される。こうした仕事の仕方によって従業員は個人としても専門家としても成長する。これに対し、伝統的なトップダウン・マネジメントが行われる組立てラインの工場では、労働者はするべきことを指示される必要のある子供のように扱われていた

・前述したリーダーシップの考え方を表すのが、学習するための組織作りである。これは率直に話し、質問し、アイデアを共有することを促して集団的学習を促進するリードの方法である。

・学習しながら実行するというのは、絶え間ない学習を日々の作業プロセスの中に織り込む活動の仕方の事である。ふつう、これはチームの中で生まれ、学習するための組織づくりというリーダーシップの実践によって後押しされる。

・プロセス知識スペクトルは業務環境を分類するのに役立つツールである。仕事や部署、あるいは組織全体がスペクトルのどこに位置するかで、仕事の状況とそれに合うチーミングおよび学習目標が特定される

第2章 学習とイノベーションと競争のためのチーミング

(lesson&Actions)

・チーミングは今日の組織に必須だが、チームであれ組織であれそれを自然にうまく行えるようになることはない

・チーミングの成功には4つの行動、すなわち、はっきり意見を言う事、協同する事、試みる事、そして省察することが必要である

・そうした行動はサイクルの繰り返しによって成立する。新たなサイクルは毎回、前のサイクルの結果によって性格づけられ、望み通りの結果が得られるまでサイクルは続いて行く。

・チーミングにはいくつかのメリットがある。メリットは大きく2つのグループ、すなわち、組織のパフォーマンスがあがること、魅力とやりがいあふれる職���環境になることに分けられる。

・しかしながら、チーミングに不可欠な協調的行動はチームの中に緊張や対立を生む。対立がチーミングにとって望ましいものであることを理解していないリーダーや、対立に取り組むうえで必要なスキルを学ばないリーダーは失敗する運命にある。

・対立を収めるためには、リーダーは対立の性質を明らかにし、優れたコミュニケーションを具現化し、共通の目標を明らかにし、難しい話し合いから逃げずに取り組まなければ成らない。

・チーミングには取り組みがいのあるチャレンジが多々あるため、リーダーシップの役割にとくに注意を払う必要がある。学習するための組織作りという考え方をもち、実践するとチーミングと学習の両方を行える

・学習するための組織作りをうまく実行に移すためには4つのリーダーシップ行動が必要だ。学習するための骨組みを作る、心理的に安全な場をつくる、失敗から学ぶ、職業的・文化的な境界をつなぐの4つである。

■第2部 学習するための組織づくり

第3章 フレーミングの力

(lesson&Actions)

・フレームとは解釈であり、これを使って人は環境を感じて理解する。およそつねにフレームは自然に生まれる

・リフレーミングは、自分の行動を変えたり人々に変わってもらったりするための協力なリーダーシップツールである

・組織で働く人、とりわけリーダーの立場にある人がどのようにプロジェクトをフレームするかによって、成功するか失敗するかが左右される

・チーミングと学習を必要とする新たな取り組みをうまくフレーミングするには、役割と目標ーリーダーの役割、メンバーの役割、チーミングの目標や目的ーが大きく影響する

・自分の役割をフレーミングするに当たっては、リーダーは自分が相互依存していることをはっきり述べ、自分も間違う場合があることと恊働を必要としていることを伝えなければならない

・チームメンバーの役割を定義するにあたっては、リーダーはメンバーがプロジェクトの成功に不可欠な優れたメンバーとして厳選されていることを強く伝える必要がある

・メンバーのやる気を高め、団結させるために、リーダーは明確で説得力のある目標をはっきり伝えなければならない

・学習フレームの確立には4つの反復されるステップがある。登録、準備、試行、省察の4つである。

・学習フレームを強固にするためにすべきこと。まず、言葉と目を使った会話をする。期待される対人行動と協調的行動を、具体的な言葉を使って説明する。新たな手順がうまく進み、自信を高めやすくなるような行動を始める。様々な結果を使って、学習フレームの要素を視覚的に強固にする

・チーミングや学習においてよりよい結果を得るには、個人として行う次の戦術を使ってみよう。このプロジェクトは胸の躍るような機会に満ちている。と、自分に言い聞かせる。プロジェクトの成功に自分は不可欠だと考える。他のメンバーはプロジェクトの成功にとって重要である、と自分に言い聞かせる。以上の3つについて、それらが本当であるかのように他の人に話す。

第4章 心理的に安全な場をつくる

(lesson&Actions)

・心理的安全は職場環境での対人リスクがもたらす影響について、個人がどのように認識しているかを示している

・職場で直面する明確なイメージリスクとは、無知、無能、ネガティブ、あるいは邪魔をする人だと思われることである

・心理的に安全な環境では、信頼と尊敬の両方が特徴になっており、人々は間違ったり支援を求めたりしても罰を受ける事はないと信じる事ができる

・心理的安全があると自己表現や実りある話し合いが促されるため、それはチーミングや組織学習にとってなくてはならないものになっている

・心理的安全は仲良くなる事もパフォーマンス基準を下げる事も関係ない。むしろ、グループが高い目標を設定し、恊働と集団的学習によってその目標を目指して努力できるようにするものである

・心理的安全によって明確に7つのメリットがもたらされることが、研究から明らかになっている。心理的安全があると、率直に話す事が促され、考えを明晰にすることができ、意義ある対立が後押しされ、失敗が緩和され、イノベーションが促進され、目標とパフォーマンスの関係が穏やかになり、従業員の責任が向上するのである

・序列とそれが生み出す不安は心理的安全にネガティブな影響をもたらす。一般に、序列が下位であるチームメンバーは上位のメンバーほど安全性を感じていないことが研究から明らかになっている

・組織の心理的安全を高める上で、リーダーは重要な役割を果たす。しかし心理的安全は断じて、好きにつくってよいものでも命令されて生み出すものでもない。むしろ特定のリーダーシップ行動を必要とするものである。

・心理的に安全な環境をつくろうとするときには、グループの仕事や、それがどのように変化して来ているかや、しっかりやり遂げるためには何が必要かといったことに焦点をあてるべきである。これにより、心理的安全が必要であるという結論を、人々が自ら見出す事になる

・心理的に安全な環境をつくるために、リーダーは、直接話のできる親しみやすい人になり、現在持っている知識の限界を認め、自分もよく間違う事を積極的に示し、参加を促し、失敗した人に制裁を科すのをやめ、具体的な言葉を使い、境界を設け、境界を超えたことについてメンバーに責任を負わせる必要がある。

第5章 上手に失敗して、早く成功する

(lesson&Actions)

・観点もスキルもさまざまである人々を1つにまとめる場合、技術面でのチャレンジと人間関係上のチャレンジのために失敗は避けられないものになる

・失敗がもたらす貴重な情報のおかげで、組織はいっそう生産的、革新的になり、成功できるようになる。しかし、失敗に対して心理的、社会的に強く反応してしまうために、ほとんどの人が失敗を許されないものだと考えてしまう

・人間というのは、頭では組織の中で起きる多くの失敗が避けがたいものだと理解できるが心では失敗すれば非難を受けるものだとどうしても思ってしまう。これによって処罰に対する反応が起き、多くの失敗が報告されなかったり誤った判断がされたりするようになる

・失敗の原因はプロセス知識スペクトルのどこに位置するかによって異なる。ルーチンの業務では、失敗はふつうプロセスから少し逸脱する事によっれ起きる。複雑な業務では、不確実性や試みに原因がある事が多い。

・組織の中にはうまくいかないかもしれないことが数えきれないほどあるが、失敗は3つのカテゴリー、すなわち、避けうる失敗、複雑な失敗、知的な失敗に大別できる

・失敗に対する学習アプローチを開発しようと思うリーダーは、好奇心と忍耐と、曖昧さに対する寛容さを反映する探求志向を取り入れる必要がある。すると、失敗について安心して話せる環境ができ、素直さという規範がたしかなものとなる

・失敗に気づく事、失敗を分析する事、意図的な試みを行う事は、失敗から学ぶのに不可欠である。

・失敗に気づくのを促進するためには、リーダーは、問題を報告した人を歓迎する事、データを集め、意見を求める事、失敗に気づいたらインセンティブを与える事が必要である

・失敗を分析するのを後押しするためには、リーダーは、様々な専門分野から人材を集め、体系的にデータを分析しなければならない

・意図的な試みを促進するためには、リーダーは、試みとそれに伴う失敗にインセンティブを与える事、失敗から学ぶ事に対する心理的障壁を取り払うような言葉を使う事、より多くの賢い失敗が生まれる知的な試みをデザインする事が必要である

第6章 境界を超えたチーミング

(lesson&Actions)

・今日の職場でチームを組む人々が、同じ信念や考え方や意見を持ってる事はまずない。そうした差異は、意識して注意深く管理されなければ、恊働の邪魔をするかもしれない

・「境界」という言葉は、ジェンダーや職業や国籍を含め、人々の間にある目に見える領域と目に見えない領域の両方に当てはまる。また、境界は人々が様々なグループの中で持つ当たり前になっている思い込みや多様な考え方がもとになって存在する

・境界をつなぐには、あらゆる種類のグループ内やグループ間に存在する障壁を超えて通じ合おうとする意図的な試みが必要になる。技術の急速な発展やグローバル化の重視により、今日の職場環境においては境界をつなぐ重要性が非常に高まって来ている

・チーミングを行う時に最も多くぶつかる境界は3つある。物理的な距離(場所に関する相違)、知識に基づくもの(組織や専門知識に関する相違)、地位(序列や職業的な地位に関する相違)の3つである

・上位の目標を設定し、関心を深め、プロセスの指針を示すのは、境界を超えたよいコミュニケーションを促進するための重要なリーダーシップ行動である

・地理的な境界を克服するために、グループメンバーは定期的に他のメンバーの職場を訪れ、その職場特有の知識にしっかりと注意を払い、知識の保存と交換に貢献すべきである

・組織の多様性によって生まれた知識の境界を克服するために、グループメンバーは一人ひとりの観点を共有し、各組織がもたらす価値を重視し、集団的アイデンティティを確立すべきである

・組織の多様性によって生まれた知識の境界を克服するために、グループは専門技術に基づく知識を共有し、集団的アイデンティティを確立し、図面、モデル、試作品のようなバウンダリー・オブジェクトを活用すべきである

・ピラミッド型組織の境界を克服し、経験される地位による相違を最小限にするために、リーダーはどんなものでも受け容れる姿勢をもち、事���対策的にグループメンバーと会話をすべきである

■第3部 戦略実行しながら学習する

第7章 チーミングと学習を仕事に活かす

(lesson&Actions)

・学習しながら実行するというのは、今行っている仕事に学習を組み込んだ活動の仕方である

・学習しながら実行する活動の仕方と対照をなすのが、効率を追求しながら実行する活動の仕方である。これは柔軟性よりも支配を、試す事よりも忠実さを重視し、不安によって支配と順応を促進する事がしばしばある

・学習しながら実行することは、状況を診断して、その状況がプロセス知識スペクトルのどこに位置しているかを考えることから始まる

・人はつい、自分の仕事はルーチンだ、ニーズに応じて変更される、あるいは創造的だと当たり前のように思ってしまう。そのため、少し時間をとってじっくり診断することが重要である

・過去に例のない状況が誤って診断された場合、効率を追求しながら学習する活動の仕方が当たり前のように使われていると、サービスに著しい不具合が生じる可能性がある

・学習しながら実行することは4つのきわめて重要なステップー診断、デザイン、アクション、省察ーから成っており、プロセス知識スペクトルのどこに位置する仕事かによって違いがある

・学習しながら実行しつづけるには、リーダーシップが不可欠である

第8章 成功をもたらすリーダーシップ

投稿元:

レビューを見る

(チーミングとは?)……チームワークという考え方やその実践によって、主に生み出されるものである、休む間のないチームワークだ。

(実行するための組織づくりとは?)……決まった手順の繰り返し⇒確実で先の見える組み立てラインのプロセス。

(チームをつくるための学習って?)……学習やイノベーションに関する複雑な相互依存には対人能力――意見の相違に折り合いをつけたり、専門用語を克服したり、解決策が生まれるまでアイデアや問題を検討したりといったチーミングによって後押しされるすべての活動に必要な能力が欠かせない、今日の組織で学習するには、互恵的な相互依存が不可欠であり、コミュニケーションとの協調があって初めてきちんと仕事ができるようになる。

(新たなリードの仕方とは?)……新しい働き方を理解している店長なら、従業員に駐車場をゴミのない状態にしておく責任があることを伝える、最善の方法は従業員が見つける。

(失敗から学ぶのは難しい?)……失敗に対しておよそ誰もがする強力な心理的、社会的反応にある、そして自信過剰になったり世間体を守ったりする利己的な傾向が、そうした障壁をいっそう強固にする。

(学習しながら実行する)……組織が学ぶと同時に前進できるようなやり方で活動することだ、作業グループや部門や会社全体が、調整したり即座に行動したり革新したりするのと平行して、製品やサービスをしっかり顧客に提供すること。

投稿元:

レビューを見る

■チームを率いるすべての人におすすめ

この本はタイトルの通り「チーム」についての研究です。

チームとしてうまくまとまるチーム、まとまらないチーム。

うまく結果を出せるチーム、出せないチーム。

誰しも色んなチームを見たり、自分で経験したりしてると思いますが、

そういうチームというものの運営に興味のある人はぜひぜひ読んでみて欲しい1冊。

基本的にビジネス書に分類される本だと思いますし、ベースとなっているのはさまざまな経営理論の知見です。しかし、チームというのはビジネスの場だけのものではもちろんなくて、NPOなどNon Profitな様々な組織にも活かせるし、学校の教室運営なんかにも応用可能な内容が盛りだくさんでした。

■最新の理論をチームにおける「リーダーシップ」の観点から再定義

付箋貼ったとこ全部取り上げていたらきりがないので、ざっくりとまとめますと、

この本の価値はリーダーの役割を再定義したこと、でしょう。

古今東西の様々な経営理論、リーダーシップ論に加えて、心理学などの最新の成果を盛り込みつつ、著者自身によるインタビューや実験などの研究結果の集大成と言える本なのですが、

いろいろな理論を参照しているのでこの手の本を読み慣れている人にとっては、前提の整理自体は目新しいものではないと思います。

・チームが立ち向かう課題は分類することができる

・ルーチン業務、複雑な業務、イノベーションの業務

・それぞれのチームが関わる課題が何なのかを見極めることが大切である

・業務によって目指すべきチームの形は変わる

・いまの時代、これまでのルーチン業務で対処できる問題ばかりではなく、イノベーションの業務が増えている

・イノベーションの業務には上手に失敗し、早く成功する「学習する組織(チーム)」を作ることが大切である

特に後半、学習する組織という議論自体は、近年言われているリーンスタートアップとほぼ重複する内容です。引かれている理想事例もトヨタウェイであったり、IDEOであったりと、おなじみの顔ぶれ。

ただ、リーンスタートアップを読んだ時もそうだったんですが、

うん、そういう体制作れたらすごいよね、

とは思うんだけど、じゃあ実際にどうしたらいいの?ってなるんですよね。

その大切さはわかったけど、自分一人その大切さが分かっても仕方がなくて、

リーンなチームに生まれ変わるために、チームメイトにどう働きかけていけばいいの?っていう部分がよく分からない本が多かった。

それに対してこの本は、適切なチーミングを発揮していくためにリーダーが果たすべき役割を示すことに重点を置いています。

各章の終わりには必ず「リーダーシップのまとめ」が行われ、さまざまに展開する議論をリーダーとしての役割から整理し直してくれます。

■フレーミングの大切さ

おそらく自分自身がどのような課題をもって、どのような組織に関わっているかによって、深く考えるポイントは人���れぞれなのではないかと思います。

僕がものすごく大切だな、と感じたのは「フレーミング」というリーダーの役割。

チームをどのような組織として定義づけるか、というようなことですが、そこにはいくつかの段階がある。

・リーダーの役割…リーダーは専門家としてフレーミングするか、それともメンバーと相互依存する存在としてフレーミングするか

・チームの役割…チームのメンバーは技術に長けた補助スタッフとしてフレーミングするか、権限を与えられたパートナーとしてフレーミングされるか

・プロジェクトの目的…プロジェクトの目的が、受け身で消極的なものとして伝えられるか、向上心あふれるものとして伝えられるか

「これから新しいことやるから、よろしく」みたいな掛け声はよく聞く。イノベーションの課題に立ち向かうチームを作ろうとしている場面で。声をかけているリーダー自身も、良いチームを作ろうとして声をかけているが、うまくいかないことがあるのは、きっと3つの要素のうちの何かが欠けているんだろう。

リーダー自身の関わり方が微妙であったり、目的自体の設定が微妙であったり、これまで関わってきたいくつかのチームを振り返って、ものすごくなるほどな、と思った。

また、チームの役割という部分もなかなか難しくて、メンバー間に理解の差があるとたぶんうまくいかない。自分たちは権限を与えられたパートナーなんだ、主体的に関わっていくべきだと全員が認識しなくてはならないし、チーム内に専門家が混ざっている場合もその専門性があるからといって無意味な序列を残してはいけない。ここらへんをチームのスタートの段階で、手を抜かずに、丁寧に行う必要がある。

他のメンバーはそれぞれに別の視点を持っていること、自分とは違った角度からものを見たり解釈しているかもしれないことをはっきりと意識し、お互いに話し合うこと

これこそが学習する組織としての本質である。そして著者はこうした状況は「企業その他の組織的環境において生じることはまずない」と言い切る。これはリーダーの役割なのだ。

フレーミングにおけるステップは「登録」「準備」「試行」「省察」の4段階があるが、このうちリーダーのフレーミングとして特に大切だと感じたのは一番最初の「登録」段階。

登録とはチームに加わってもらうメンバーをリーダーが厳選するステップとされます。

「このステップの重要な特徴は、プロジェクトや役割のために特別に選ばれていることを、本人にはっきりと伝えることだ。これにより、専門技術の上でも気持ちの上でもその仕事に深くかかわる用意が整うのである」

チームの作られ方にはいろいろあるので、必ずしもリーダー自身が厳選したメンバーではないこともあるだろうし、現実的に専門性やスキルの面で選ばれた特別チームを率いるなんて場面は少ないと思う。それでもこの段階の大切さは変わらないでしょう。むしろ客観的な専門性に裏付けされていないチームのときの方が大切でしょうね。メンバー側に自分でいいのだろうか、とか自分たちでできるんだろうかという不安があるわけだから。

例えば自分の経験に照らすと、課題解決型のNPOの現場でボランティアチームを率いる場合、ボランティアメンバーにはその分野における専門性なんかはまったくない場合がほとんど。むしろリーダーすうら専門職ではない場合すらある。それでもそうした課題解決型のNPOが直面する現場というのは明らかに正解のないイノベーションが求められる現場です。であるならば、初心者であっても、知識がなくてもそれに臆することなく、試行を繰り返していくための大切なメンバーであり、コミュニケーションをオープンにしていくことを、初期の段階でしっかりとフレーミングする必要がある、ということですね。

■不安を取り除きコミュニケーションをオープンにする

また、このコミュニケーションをオープンにするということのためにも、リーダーは心を砕く必要がある。

基本的に人は組織におけるコミュニケーションに心理的な不安を感じているから。

その不安には、いくつかのパターンがある。

・無知だと思われる不安

・無能だと思われる不安

・ネガディブだと思われる不安

・邪魔をする人だと思われる不安

率直に話ができる環境でなくては課題解決を続けていくことはむずかしい。

では、こうした不安を取り除くためにリーダーが採るべき行動は、

・直接話しのできる、親しみやすい人になる

・現在持っている知識の限界を認める

・自分もよく間違うことを積極的に示す

・参加を促す

・失敗は学習する機会であることを強調する

・具体的な言葉を使う

・境界を設ける…非難に値する行動をできる限り明確にする

・境界を超えたことについてメンバーに責任を負わせる…受け入れられない行動は公正に対処されることを示す

■失敗を歓迎することの意味

組織内の不安を取り除くという意味ではメンバー間のコミュニケーションと並んで、試行を繰り返してい行くことが重要だが、そのためには失敗の必然性と価値の両方を理解しているというメッセージを打ち出すことが大切である。

失敗も価値あるものであり、インセンティブを与えるべきである。

「多くのマネージャーは、社員が失敗は成功と同じくらい良いものだと考え始めてしまうのではないかと思って、何でも許される気ままな雰囲気が作られてしまうことを懸念している。しかし現実には、ほとんどの人が成功したいと高い意欲を持つようになる。誰しも成功したい、能力を認められたいという願いをもともと持っているのだ」

「正式な評価基準や報奨金の問題ではなく、失敗から学んだ教訓を公式ではない場で認めたり祝ったりするかどうかの問題である」

これはなるほどと思うと同時に同感。筆者が言う「ほとんどの人が成功したいと高い意欲を持つようになる」と言うのは、無闇にヒトの性善性を信じるというのとは違って、ヒトの社会的欲求を軸とした考え方であり、ポジティブな感情が力を発揮できるようにすることである。うん、これは大切だね。

■すべてがこうあってほしいと思うくらいにベストだったか?

さて、最後に引用するのは、チームにコミュニケーションを促し、ポジティブな試行に取り組ませるようにするためのリーダーの質問のパワー。

複���でミスが起こりやすい(必然とさえ捉えられている)医療現場という環境において、医療ミスについての改善を促すために、リーダーが放った質問は

「じゃあ今週、各部署で、担当の感情について、実際にどんなことを経験したか、教えてもらえる?すべてがこうあってほしいと思うのと同じくらいに安全だったかしら」

単に「安全でないことがありませんでしたか」と問うのとは意味がまったく異なる。これはシンプルだけど、ものすごい大切ですよね。どれだけ言いやすい、考えやすい環境を作れるか。

投稿元:

レビューを見る

一言で言えば使える本である。チームの失敗に真摯に向き合い、きちんと分析してあり、実務に活かせる内容である。

実は今まさに仕事で悩んでいた事について悩んでいたので手にとってみた。もし読まなければ、間違った選択をしてしまいそうだった。そう言う意味でも感謝したい。

結局のところ、他人は変えられないが、環境、本書ではフレーミングの記述されるものを変化させる事で、チームをより良い方向に向かわせる。その鍵になるのが、心理的な安全を高め、上手に失敗するメンタリティを持たせる事である。

以前私が失敗したのは、恐怖政治にしてしまったことだと気付いた。安全を感じれば小さな失敗をクヨクヨしない。北風と太陽の話はやはり大事である。

「運用」という仕事は、ルーチン、複雑、イノベーションと三種類のものがどんどん出てくる。さらに緊急度の高いものも少なくない。自分に芯を持ってあたらなければ、心が折れそうになる。

そういう意味でもこの本は、自分で頑張りすぎず、他者を巻き込む時の勘所を再認識させてくれた。この知見を活かし今の仕事をより良くしていく。

投稿元:

レビューを見る

チームが機能するための条件があった。

チームに所属する各メンバーのベクトルを合わせていくものだと思っていたが、本に書かれている事例は医療などの緊急で集まった急造チームによるチーミング

参考にはなったが、難しい本。

投稿元:

レビューを見る

内容は柔軟なはずだが、和訳が硬いのか、コンテンツの良さが引き立たない。ややもすると、ピーター・センゲの学習する組織に帰結してしまう。

投稿元:

レビューを見る

割と当たり前のことが書いてある印象。

・仕事上の対立と人間関係の対立が分けられないものだと認める

・議論に勝っても最良の解決策はふつう生まれない

あたりがヒットかな。

再読してみた。(2019/8)

病院でのMICS(低侵襲性心臓手術)導入に関して、成功するチーム、失敗するチームの比較が記載されている。この辺(目標設定)にコツがあるのでは?

・成功するチームはMICS導入を困難で、かつ挑戦しがいがあるチャレンジと捉えている。

・失敗するチームは技術的な課題と捉え、必要最低限の対応をすれば良いと考えている。

一方、ToBE像は書いてあるものの、そこにどうたどり着くのかはよく分からない。これは "THE CATALYST"の領域か。

投稿元:

レビューを見る

複雑性が高く、先を見通すことが困難な時代に、多様な人材が集うチームが成功するにはどうすれば良いのか。「チーミング」という概念と新たなリーダーシップにより、「学習しながら実行する組織」をつくるための理論と実践の書。

「チーミング」とは、チームメンバーが常に「素直に意見を言い合い」ながら「協働」し、「試しにやってみる」ことと「振り返る」ことを繰り返す行動様式であり、これを可能にするためにはリーダーが、チームとは"指示命令の対象"ではなく、"共に学ぶ主体"であるという意識改革(リフレーミング)を行い、メンバーが安心して行動し、失敗から学び、様々な壁を越えて相互依存できる環境を整える必要があると説く。

「学習しながら実行する」ための方法論や阻害要因(例えば組織が失敗を許容することの難しさ)について、①ルーチン業務、②複雑な業務、③イノベーション業務ごとに異なる事情をふまえて整理するなど、人々の「仕事の実態」に即して緻密に組み立てられた内容となっており、決して手軽に読める分量ではないが、読み手の誰もが自身の所属するチームにあてはめて考え、行動することができる良書。

投稿元:

レビューを見る

「チーミング」について理論的な裏付けと実践編についてバランス良くかかれた本。「学習する組織」にも関連していて、何度も読み直したくなる。

投稿元:

レビューを見る

チームが機能するときに内部で何が起きているかを詳細にまとめた一冊。

例えば、チーム一人一人が自分で考えて自律的に動いているだけではダメ。なぜなら、自律的に動くということは責任とリスクを冒す必要が伴い、そこに一定の恐怖心が発生するから。なので重要なのは、チームが自律的に動きながらも、そこに安心感を覚えられる環境が無ければ、チームとしての進歩も革新性ある行動も生まれない、とのこと。

では、そのためにリーダーはどうあるべきか。支配するのではなく人々に自信を持たせ、答えを与えるのではなく適切な質問をする。そして、忠実さを要求するのではなく柔軟さに意識を向けること。

そうすれば、人々は自分たちの考えが歓迎されていることがわかり、自分で考えて質を高める方法を生み出し始める。その結果、組織の成功にとって一層強固な土台になっていく、とのこと。

投稿元:

レビューを見る

チームが名詞で、チーミングは動詞である。チーミングとは、新たなアイデアを生み、答えを探し、問題を解決するために人々を団結させる働き方のこと、また、チーミングとは境界を超えてつながり合うこと、つまり境界をつなぐことである。

人々に積極的に貢献してもらえるようになることが、チーミングでのリーダーシップの最も重要な仕事である。チーミングを成功させるためには4つのリーダーシップ行動が必要である。

①学習するための骨組みをつくる

②(失敗してもよいという)心理的に安全な場をつくる

③失敗から学ぶ

④職業的、文化的な境界をつなぐ

失敗とは期待される結果から外れていることである。それには、避けられる不幸と、試みなどリスクを伴う行動につきものの避けられない結果の両方が含まれる。素晴らしいパフォーマンスを上げるには、それらの失敗からすばやく学ぶこと、その学びを広く共有すること、それこそが学習するための組織づくりの本質なのである。

投稿元:

レビューを見る

印象に残ったのはこんな感じの一節(正確な表現は忘れた)。

「マイノリティによる情報はチームにおける意思決定において、それが重大であってもしばしば無視される」

心理的安全性を向上してチームが言いたいことを好きなように言えるような構造を作るところまでは実感を持って何となく理解できるのだけど、情報が出てきたところから先にどのようにチームが進んでいくのか?という構造については課題を感じていたりする。

その辺の課題感に刺さるのがこの一節、情報収集というのはボトムアップだろうがフラット組織だろうが呼ぶ方は何でもいいんだけど幅広く集めるのには重要だし、それなりに出来ている組織も多い印象だけども、集めた情報は最終的に判断という行為の材料として使われるので、そこが集団的思考でいいんだっけ?というのが目下の課題だったりする。

そういった課題に対して本書が用意するのは失敗から学習しつつ成長する組織であったり、ビジョンと課題範囲を定めたリーダーシップという回答である。つまりは情報収集と意思決定だけを心理的安全性が担保されたチームによって為されても不足していて、学習や範囲の認識がその後の成否を分ける重大な運用であると認識できる。

最終章に記載があったIDEOとシモンズのフェーズゼロによる事例がまさにそれで、チームの範囲を取り違えると如何に良い情報収集と判断がされても結果が出ないという事になったりする。この辺の具体的なプラクティスについては本書にもいくつか記載あるが、そこから抽象化された共通概念は見えてこなくて、相変わらず悩みながら組織毎に合わせて進む他ないのかな、というのがざっくりした感触である。

じゃあ自分の組織で明日からどうするの?という疑問に対しての解は本書だけでは得られないかもしれないが、少なくとも問を理解して持ち続ける人を増やす助けにはなると感じる。

全体的に満足で繰り返し読みたい内容だが訳の相性が悪く、非常に読み進めづらかったのでマイナス1