0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:チェリまほっこ - この投稿者のレビュー一覧を見る

日本が加害者でもあったこと 知らなくてはいけない 目を背けてはいけないことがたくさんあること じんわりと確実に沁み込んできた。 銭湯訪れながらの男性女性お二人の視点から執筆されていることで戦争に対して大事な歴史に対してハードル低く読みすすめることができた。

風呂友の2人が歴史を見つめる

2022/05/01 17:51

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る

「銭湯友だち」だという二人が、各地を回りながら、風呂からその地に刻まれた歴史を見つめる、という紀行エッセイ集。

単なる風呂めぐりではなく、ただ単に歴史の闇や戦争の傷跡を伝えるノンフィクションでもない。

過去の過ちを歪める歴史修正主義にあらがうべく、2人の表現者が代わる代わる筆を取り、各地の風呂での出会いや、そこで得た知識や広がった学びを、等身大でつづっているのがなんとも心地よい。

死の鉄道とも呼ばれた泰緬鉄道で、旧日本陸軍の兵士らが保養のためにつくったというタイのヒンダット温泉、アメリカによる占領の歴史と基地問題に翻弄されてきた沖縄のユーフルヤー、日本の植民地支配と切っても切り離せない韓国の沐浴場などなど。

神奈川県の引き揚げ者達の銭湯から広島県竹原市沖にうかぶ大久野島につながる毒ガス製造の歴史につながる終盤はページを捲る手が止まらなかった。

取り上げられているものは、いずれも戦争による負の遺産と言えるべき教訓ばかりだが、肩が凝ることはない。

真っ裸=まさに「非武装」状態での取材成果だからだろうか、風呂に同行した友達に教えてもらう感覚で、歴史の暗部を学べる。

投稿元:

レビューを見る

第二次対戦の日本軍が足跡を残すタイ、戦後の沖縄、韓国併合後の植民地化された韓国、第二次大戦中に毒ガスを製造していた神奈川の町や広島の孤島を著者二人が訪れ、「戦争とバスタオル」のタイトルに表れる様に、時にはそこにある温泉で湯を浴びながら、現地の人から当時の話しを聞く旅を繰り返す。現実を体験した人達の言葉の真実、重さが伝わって来ました。市井の人が語る歴史を心に刻み、施政者の言葉を鵜呑みにしない姿勢を持つべきだと改めて思いました。

投稿元:

レビューを見る

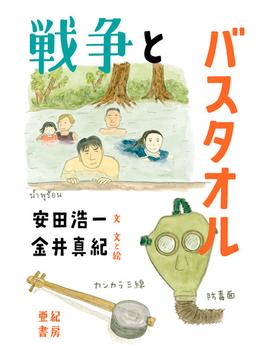

ノンフィクションライターの安田浩一氏と文筆家でイラストレーターの金井真紀氏はともにお風呂好き。二人でタイ、韓国、沖縄、大久野島などの温泉を巡り、湯けむりの先にある歴史を紐解くという歴史紀行本。

風呂で出会った客や温泉関係者との語らいにはユーモアもあり、癒されるが、タイトルにあるように、基調には戦争がある。日本軍が残した負の遺産について、生き証人になる方が語るところは重く厳粛な気持ちにならざるを得なかった。

特に深刻な気分になったのは現在はうさぎで有名な大久野島の毒ガス兵器工場の歴史に関する話だ。元教諭で大久野島のガイドをしている山内氏や工場で働いていた95歳の藤本氏の語りの中には、断じて風化させてはならない歴史があった。

毒ガス兵器製造の事実が隠蔽され、島の人々が実情を知らぬまま、工場従事者の体に異変が起きる。後遺症で死ぬ人も続出するが、被爆者援護法のような戦後の救済措置は十分になされなかった。

毒ガス兵器は中国戦線で多用され、民間人も犠牲となったうえ、戦後は毒液を海や川に捨てたり、土中に埋めたりして大量の毒ガスが中国大陸に置き去りにされた。

大久野島には加害と被害両面に関する負の歴史が残っているのだ。

この他、タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」建設に20万人超の労働者を集め過酷を極める強制労働をさせたこと、終戦後、夫の故郷である朝鮮半島に来た日本人女性が支配者だった日本人ということで強烈ないじめにあい、精神を病んだりした事実、相模海軍工場でイぺリット製造に従事させられ、身体を病んでも十分な補償はしてもらえなかたった徴用工の話などの悲話も盛り込まれている。

日本では気持ちを落ち着かせるために風呂に入るが、韓国では風呂が垢を落とし、体に刺激を与え活力や鋭気を養う場所になっているという記述は新鮮で面白かった。

沖縄唯一の銭湯「中乃湯」の話など、風呂巡りと戦争がうまく融和したレポートもあるが、戦争の悲劇的な歴史が突出している部分も多い。だが、それはそれで、立派なルポになっていると感じた。

投稿元:

レビューを見る

お風呂を巡る戦争振り返り。こういう旅をダークツーリズムというのでしょうか。入れたお風呂の旅も良いですが、今はない寒川、大久野島毒ガス兵器工場の話はこの本で背景を知る機会になりました。「マレーシアのコタキナバル近郊に旧日本軍が掘り当てた温泉があるとか、台湾で抗日武装蜂起があった場所の近くにも温泉が沸いているとか。」(370頁)コタキナバル近郊はポーリン温泉でしょうか。学生時代に旅した記憶ではバスで山道を行ったジャングルの中にあり旧日本軍はここにまで温泉をつくるのかと驚きました。

投稿元:

レビューを見る

「お風呂は究極の非武装」。温泉、銭湯を通して訪れる日本の加害の歴史。

日本の負の歴史だろう加害の歴史。原爆など被害者としての側面に比べあまり話題にならない。本書はタブーに近いだろう加害の歴史を訪ね歩く旅。

泰緬鉄道のタイ、沖縄、韓国と神奈川県寒川町の旧海軍工廠と毒ガスで知られる大久野島。

ある程度予測はしていたが、本書の立ち位置は賛否別れるところだろう。個人的には、やたらと「歴史修正主義」という言葉であったり今の政府、行政を完全に疑ってかかるような姿勢に違和感。加害の歴史を探るだけでも十分な内容になり得ただろう。

加害と被害は表裏一体。現在の価値観で過去を評価するところに無理があるように思う。過去の悪行を暴くことで時分が免罪されるように思えてしまうのだろう。

沖縄の高齢女性だってどうしても仕事はどこかで米軍につながらざるを得ないし、泰緬鉄道で捕虜を虐待したコリアンガードもいる。毒ガス工場に徴用された人達だって被害者であり加害者でもある。

そんな微妙な部分の扱いが、本書では雑なように思えた。

お風呂を通じて歴史を探る試みとしては面白い内容でした。

投稿元:

レビューを見る

裸で入る暖かいお風呂では、リラックスし心理的にも打ち解けて話しができる と言う考えの中、アジア太平洋戦争で、とかく隠されがちな日本の加害者的側面を調べ、関係ありそうな人にお風呂でも浸かりながら聞いていくと言うもの。

1.ジャングル風呂と旧泰緬鉄道

有名な映画「戦場にかける橋」で、鉄道施設の最大の難関として描かれるのが、タイ クウェー·ヤイ川に橋をかける大工事。この橋の横にあるプレートには、泰緬鉄道で命を落とした人の数が刻まれている。最多のマレーシア人42000人を筆頭に、旧ビルマ40000人、イギリス人6904人等日本人や韓国人を除いて10万人近く。戦争博物館にはその過酷な状況も展示されている。説明の中には「連合国の飛行機が近づいているとのことで、日本軍は捕虜を数百人を集め橋に立たせ手を振らせる。捕虜には攻撃しないと言う意図だったがあては外れ…」

タイ北部ジャングルの中にヒンダット露天風呂を作ったのは旧日本兵。多くの観光客や地元の人が利用するらしいが、あまり戦争時代のことを知る人はいない。

2.日本最南端の「ユーフルヤー」

沖縄にはついに1軒となってしまった銭湯を舞台に、沖縄戦や賛否が渦巻く基地問題などを、ユーフルヤー(銭湯)を守るお婆さんや利用者に聞く。

3.沐浴場とアカスリ、ふたつの国を生きた人

日韓の入浴観やアカスリ等の文化の違いを取り混ぜながら、戦時中は日本に併合され日本化を強いられた背景の中、力強く生き抜いた人たちから話しを聞く。

4.引揚者たちの銭湯と秘密の工場

神奈川寒川町には、戦時中ジュネーヴ条約で禁止されている化学兵器の一つイペリット爆弾を作っていた。しかも安全性を考慮せずに。

敗戦で条約違反が見つかるのを恐れ、そのまま見つからないように廃棄するが、2002年道路工事で現れた液体入りの瓶。掘削作業中だったため瓶の一部が破損し、近くにいた作業員11人が被害を受け、最も重症だった人は10年余りの闘病の末肺がんで亡くなっている。国交省の調では、約800本の瓶が見つかったようだ。

5.「うさぎの島」の毒ガス兵器

瀬戸内海に浮かぶ広島県大久野島は無人島だが国民休暇村があり、多くの野生のうさぎがいるため、癒しを求めて観光客が入島する。しかしこの島は1929年から敗戦までの間約6600トンもの毒ガスが製造されていた。当時はその有効性の確認のためうさぎを使っていた。で有効と分かれば中国でも使用された。ちなみに当時島は、地図から証拠隠滅のため抹消されている。

加害者の側面だけではなく、劣悪な環境と製造を急ぐあまり、工員の犠牲者も多い。これは危険性の説明が十分なかったことと、賃金が比較的良かったことで、韓国人含め多くの工員が集まったことも要因となる。

ちなみに敗戦後、韓国人には併合が解かれたことで、保障はない。

戦争を美化する人や、謝罪ばかりしていては日本人としての尊厳や国を愛す心が育たないと、勇ましいことを言われている為政者がおられるが、戦争になると一般人も鬼になってしまうことを理解し、日本人特有のな~な~にことを済ませるのではなく、しっかりと総括することが必要ではないかな。

同じ敗戦国のドイツは上手くやっているようにも見えるが、この辺り学習してはどうかと思う

投稿元:

レビューを見る

温泉、お風呂はてっきり日本にしかあまりないものと思っていたけど、日本占領下で他の地域にも広めていたことがわかったのが印象深い。

目の付け所はおもしろいし内容も面白いが、真面目な場面でところどころ出てくるおちゃらけた?一言に少々辟易。。

また、全体を通して示される著者二人の政治的傾向とそれに対する「これがあるべき姿」というの一方的に出過ぎてて萎え。ベジタリアンが「肉食主義者はあり得ない!!」と一方的に叫んでいるのを思い出した。そのようなシラケ感を味わう。

投稿元:

レビューを見る

「海のない湘南」寒川町、「うさぎの島」大久野島。化学兵器の製造はどうやっても正当化できない。今はなき銭湯「すずらん湯」、海を一望できる「小沓の湯」。お風呂に入ったつもりでしみじみ歴史を考える。本書の企画を満喫する。沖縄県にただ一つ残る銭湯「中乃湯」。採算度外視、切り盛りするのは1933年生まれのシゲさん。沖縄戦、そして戦後。先の大戦がここにもたらしたもの。忘れさせぬよう続いて欲しい。安田さんの粘り強い取材。想像をかきたてる金井さんのイラスト。語りのリレーはシームレスに流れる。著者のお二人と亜紀書房に感服

投稿元:

レビューを見る

今戦争を語るとしたらこういう書き方になるんだなと切り口に感動。読んでもらわないとならないものね。明治維新から第二次大戦に近い年月が過ぎているからこその文章と絵。

投稿元:

レビューを見る

この本について政治的に偏っていると意見する人もいるが、事実と当事者の証言を読んで、これまで知らなかったことを教えてもらって良かったと私は思った。

あったことをなかったことにする日本政府の体質をどうしたら変えられるのか。

今でも毒ガスの後遺症で苦しんでいる人がいると思うと、私たちはどうしたら良いのかと考えてしまった。

投稿元:

レビューを見る

現代史必読書というてもよい。

安田浩一さんのあとがき、おわりに、のところに

排他の空気に満ち満ちた、いまの社会に対する私たちの小さな抵抗でもあるから

と。この本の存在意義。安田浩一さんと金井真紀さんが、歩いて出会った人との貴重な記録。

こんなコンセプトで実際にたどり着き出会い聞いて答えて聞いて書き付け、私たちの血肉に、忘れてはいけないものを刻みつけ?お二人の行動力人間力よ。

そしてほのぼのと、人柄を感じる金井さんのイラスト。油断させて、ギスギスしないで、人や物の本質をつく。

排他の空気に満ちたこの国の人の必読書じゃないかな。

装丁も素晴らしい。

投稿元:

レビューを見る

お風呂ってみんな無防備じゃないですか。言ってみれば究極の非武装。だからこそみえてくる風景もあると思ったんです。実際、今回の取材でもお風呂を切り口とすることで、人間の奥深さや戦争の罪科が見えてきました。(P371)付録対談・旅の途中で/より

タイのジャングルの露天風呂、沖縄県唯一の銭湯、韓国の温泉そして日本。丁寧なイラスト、資料が配され、日本と戦争の関わりを考えさせられる一冊。

投稿元:

レビューを見る

内容的にはずっしりしているのですが…

安田さんは分かりやすく丁寧に史実を書いてくれ、金井さんの素直な感情は読んでいる無知な私に共感してくれて、お二人の文章が交互に来ることにより、本当にすんなり読めました。

すんなり読めましたが、"こんな大切なことをきちんと知らずに今まで生きていたのか"と反省し、恥ずかしくなり、とてつもなく申し訳なくなり…

もっともっと本当のことを知りたくなり、お話を聞きたくなりました。

投稿元:

レビューを見る

第1章 ジャングル風呂と旧泰緬鉄道(タイ)

第2章 日本最南端のユーフルヤー(沖縄)

第3章 沐浴場とアカスリ、ふたつの国を生きた人(韓国)

第4章 引揚者たちの銭湯と秘密の工場(寒川)

第5章 「ウサギの島」の毒ガス兵器(大久野島)

歴史修正主義がなんと言おうと過去は現在と繋がっていることを人の記憶や行政の記録、建造物や死者達が物語る。私達の国がどんなに酷い事をしてきたのか…直視するのはしんどいけれど、ほんわかタッチの絵と文章のおかげで情景が目に浮かぶし、おふたりが持つ「出会うべき人に出会うべきタイミングで出会うパワー」に驚かされながら最後まで一気読み。今も昔も、被害は隠され分断され広くは知られないまま忘れられるのを待っている。反対に私達にできることは

「隠さず、繋がり、忘れない」ことなのかも。たまには温泉で息抜きしつつ、語り、伝え続けたい。