0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:はぐらうり - この投稿者のレビュー一覧を見る

別格だった!

今もどこかで暮らす人々の話。僕もすれ違っているかもしれない。すごい解像度かつそこに違和感がない。

言葉にできない感情を安易な言葉にせずに小説で描くってとんでもないな。

震災とコロナと戦争の小説が続々出てきている。それが現実だから。

投稿元:

レビューを見る

風化していくって怖いなって読んでて思ったほど、緊急事態宣言という言葉が懐かしいと思ってしまった。あんなに日常的だったマスクのこと、忘れてはならない震災も。大切なことたちが随所に散りばめられててハッとすることがあっていいなと思いながら最後まで楽しく読んだ

投稿元:

レビューを見る

三者三様のコロナ禍“あの日”“あの頃”の経験は、怖いほどリアルでフィクションなのに“身に覚え”があり過ぎて‥語り手達が個人的に見た景色まで、わたし自身が見聞きしたり経験してきたことに重なり、脈絡もなく記憶のページが開かれて、頭の中がパンクしそう。「どうすればいいかわかるのはいつもそれが過ぎてから」。そう言えばあの頃、大災害と同時進行であんな事もあったし、こんな事もあった。能登はまだ揺れているし、あれもこれも正解はわからないけれど、私たちなりの方法で後片付けをし続けていかなければ。

投稿元:

レビューを見る

作品全体にコロナや震災という大きな出来事が横たわっているが、それとはまた別の小さな物語がていねいに綴られている。とりたてて特徴のない登場人物たちの、でもその人だけの悩み、気持ち、生き方。それを見過ごさないということ。なかったことにしないということ。

読み手である平凡なわたしの人生もまた、肯定されているように感じた。

投稿元:

レビューを見る

かつて日常を非日常にしてしまった二つの大震災。

未知の病原体の出現。

過去の出来事だけど、それはあまりにも深く心に残っていて…

コロナに関しては、今もまだ安心とはいえないが…

それなりの前に戻ったかのように日々は続いていく。

この物語は、三人の住むところも違う男女の日常を描いている。

2020年3月から2022年2月までのコロナ禍の日常である。

それぞれの生活や環境やもちろん考え方も違うけれど過ぎてゆく時間は、同じように流れている。

その年に自分は何をして、何を考えていたのかを思い出していた。

自分自身の性格が変わるわけではなく、ただ世界のどこかで地震があり、戦争が始まり、事件もまたおきているというのを「情報」として見て、時間が過ぎていく。

投稿元:

レビューを見る

過去を消すことはできない。

人を傷つけ、人に傷つけられた事実も無かったとこにできないし、あきらめた選択肢も戻ってこない。

つまるところ、みなそれぞれにこれまでの「続き」を生きるしかないのだ。

でも、新たな「始まり」のきっかけは、そんな現実や自分との向き合い方次第でいつでもだれにでも与えられるということを、この本は教えてくれる。

待望の長編新刊。読み応え十分。

もう少し刊行月が早ければ「今年の3冊」とか「2023年回顧・文学」にきっと取り上げられていたはず。

投稿元:

レビューを見る

Amazonの紹介より

あれから何年経っただろう。あれからって、いつから? どのできごとから?

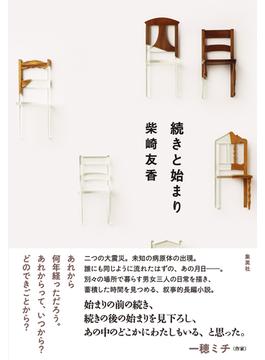

日本を襲った二つの大震災。未知の病原体の出現。誰にも同じように流れたはずの、あの月日──。別々の場所で暮らす男女三人の日常を描き、蓄積した時間を見つめる、叙事的長編小説。

コロナ禍での3人の「日常」を垣間見ましたが、最近の話なのに、どこか「過去」のように感じてしまいました。

本作品は、みんなが体験した日常を描いているので、特に小説ならではの演出といったエンタメ性の要素はありません。淡々と時が流れていて、時折あんなことあったな、こんなことあったなといった出来事もあって、懐かしくも感じてしまいました。

主要の3人は、コロナをきっかけに仕事にも影響され、色んな変化が訪れます。自分はエッセンシャルワーカー(コロナをきっかけにこの言葉を知りました。)なので、あまり日常が変化した感覚がなく、3人が描く苦労の連続になかなか親近感が湧きづらかったのですが、コロナによる影響は計り知れないことを感じました。

人生を突っ走っている時はあまり感じないのですが、ふと立ち止まってしまうと、色んなことを考えすぎてしまいます。とにかく色んな場面で、色んなことを振り返ります。

あれから何年経った?の「あれ」とはいつから?「あれ」とは何か?といった具合に、今にしてみれば、どうでもいいことが描かれています。

結局考えたところで、何も変わることはないのですが、ふと人生に立ち止まった時に色んなことを考える描写は共感しました。たしかにそうだなと思うところもありますが、過去の言葉が間違っていたとしても、過去は消せません。

何かの続きを生きるしかないと感じました。

日々、テレビといったメディアで伝える情報。画面越しだけれども、日々の情報に心を痛めることもしばしばありました。その一方で、どこかで何かが起きているといったふわっとした現実と捉えることもあります。

小説に出てくる3人の日常も、どこか「情報」だけを目撃しているだけで、自分には何も影響されないといったどこか突き放した感覚もあって、どこか不思議さが生まれていました。

懐かしいと書いてしまうと、どこか言葉のニュアンスが異なるのですが、小説を通じて、あの頃が蘇ってきました。

あの頃を忘れず、また人生を駆け抜けたいと思いました。

投稿元:

レビューを見る

2つの地震や新型コロナの出現そのものと、そこからの時間の経過の中で、何を考えて生きていたのか・それぞれの人生が続いていくことと何かをテーマにした小説だと思う。出来事が発生した当初の自分と、その時の自分を振り返って見つめている今の自分。三者三様の立場からそれぞれの人物が思い返している。

奇しくもこの小説を読み進めている年始に、令和6年能登半島地震が起こってしまった。それを画面越しに見続ける自分、多少なりとも寄附などできないかとする自分など、この小説と現実がリンクする感覚もある。

この著者が描く風景描写は不思議なリアルさを纏い、毎回頭にくっきりと浮かび上がってきて且つそれにとても共感できるので、この本も同様に、ただただ文字を追っているだけでも静かな気持ちで味わうことができる。

要所要所で登場人物たちが読んでいる、ヴィスワヴァ・シンボルスカ『終わりと始まり』は、どこかでぜひ手に取ってみたくなった。

始まりはすべて

続きにすぎない

そして出来事の書はいつも

途中のページが開けられている(p.311)

これについては、星野源さんの曲「光の跡」に出てくる、「終わりは未来だ」「出会いは未来だ」という歌詞をふと思い出し、物事が続いていくことについて、悶々と考える正月になっている。

====

外はまだ明るかった。れいは、窓際に折りたたみのテーブルを置いて、好きなシングルモルトをソーダで割って、小鰺と焼き鳥を食べた。窓を開けていると、涼しくはないが風があって過ごしやすかった。裏が保育園で、視界が広くて日当たりもいいのも、ここに引っ越した決め手だった。昼間は子供の声が聞こえるのは楽しくもあったし、夜はとても静かだ。

ゆっくりと群青色に移ろっていく空を見上げてハイボールを飲んでいると、いい暮らしだな、と思う。(p.68)

あのときあの場所での感覚は今はその通りには思い出せない。今、ここにいる自分からは遠い。

9年前の遠い街のことだけでなく、ついこの間のこの街での感覚さえ薄れている。もうスーパーに品薄の棚はないし、マスクも消毒用アルコールもいくらでも買える。人々がマスクをし、店にアクリル板やビニールの仕切りがある以外、なにも変わらないように見える。(p.96)

夜が明けるのが早い夏の初めには、3時すぎにもう空に光の気配があって、生ぬるい空気の色がだんだんと変わっていき、その中を走り抜けるのは気分がよかった。

2011年の3月11日は、自転車だったから家で帰れた。平日は新宿三丁目のカフェ、週末は神泉のイタリアンで働いていた時期で、イタリアンの店に着いて仕込みの作業を始めたところで揺れが来た。

店主や他の従業員と無事を確認しあってから外に出て近所を見て回っているとまた大きく揺れた。古いビルが揺れて隣の建物にぶつかりそうになっているのや屋上にあった大きな室外機が駐車場に落ちついているのを目撃して、ぞっとした。(p.115)

初めてフィルムを自分で現像してそこに光と影が反転した風景の一瞬が永遠にとどめられていることを知ったときも、引き伸ばし機でピントを合わせるときにフォーカススコープを覗いてぼやけた灰��が細かい粒子に変わって世界が点描で表されるのを体感したときも、現像液のバットに沈めた印画紙に自分が撮った「写真」が浮かび上がってきたときも、周りの世界が、目に見えるものすべてが、光と影で塗り変わっていくような、色彩が湧き出すような経験だった。だから、自分はこの仕事を20年以上も続けてこられたのだと思う。

道具も仕事の手順も変化したことは多いが、過去の一瞬に存在して消えてしまった光がレンズを通して別の時間に残される、その驚異というか謎のようなものは仕事として何千回、何万回とシャッターを切っても、れいの中に変わらずに存在していた。(p.146)

10年前に被害のあった場所では、どこにカメラを向けても起きたことが見えた。起きてしまったことが写った。今は、外に出ても、なにが写るんだろうか、と思う。飲食店のドアに貼られた営業時間の案内や入口に置かれた消毒液、そして誰もの顔を覆うマスクによって、いつかその写真を見ても「あの時の」とわかるとは思う。しかし、それを写せば「今」を撮ったことひなるのか、そしてなによりなぜ自分が写真を撮るのか、わからなくなるのだった。(中略)こうして誰もいない道を一人で歩いていると、自分がどこにいるのか、ニュースで見る世界と本当に同じ場所にいるのか、わからなくなる。さっき地震があったことも、ほんとうかどうか実感できない。(p.156)

それが起きたのは小学校に通うのもあと少しという、6年生の1月のことだった。連休明けの早朝、まだ真っ暗な時間だった。貴美子が住んでいたあたりもかなり揺れたが、従姉妹に起こされるまで気づかなかった。なにか大変なことが起きたらしいというのはわかりつつ、学校は通常通り授業があり、なにが起きたのかをはっきりと理解したのは帰宅して倒壊した高速道路やビルの映像をテレビで目にしたときだった。遅くまで、貴美子は、次々と新しい映像が映し出されるテレビを見続けた。叔父と叔母はあまり見ないようにと注意したが、彼らもテレビを消すことはできず、貴美子はそこから動かなかった。夜になってそこら中から黒煙を上げて燃え続けるその街、行ったことのないその街の名前は、貴美子にとってはあの子と結びついていた。それから当分の間、テレビや新聞で伝えられる犠牲者の名前を、貴美子は何回も何回も確かめた。(p.222)

世のたいていの人が「世界」だと思っているのはテレビの中のことじゃないかと考えることがある。テレビを見る人が減っていると言われつつ、SNSや動画でも元はテレビでやっていたことが話題として流れてくる。いや、今はネットの動画をテレビで流しているから、映像を見なければ現実の出来事と思えない、映像があれば現実だと思うということだろうか。(p.237)

図書館で借りて11年ぶりにその詩を読んだ圭太郎は、自分が貴美子に出会えてよかったと伝えたかったのだと思った。そして、覚えていなかった、たぶん、11年前はそれほど心を引かれなかった最後の一節のほうを、じっと見つめた。

始まりはすべて

続きにすぎない

そして出来事の書はいつも

途中のページが開けられている(p.311)

こうして、何かが起きて、画面を見続けるのは自分がこれまで生きてきた中で何度目だろう。

地震があり、事件があり、テロがあり、戦争が始まり、そのたびにこうしてひたすら画面を見る。2011年の震災のときからは、流れてくる報道の映像だけでなく、インターネットで情報を探すことも増えた。

しかし、それで何かが変わったことはない。

自分はいつも見ているだけだ。画面越しに、遠く離れた安全な部屋の中で、「情報」を見ているだけ、時間が過ぎていくだけだ。(p.330)

投稿元:

レビューを見る

柴崎さんの小説が大好きで、いつも新刊を楽しみに、読んできました。でも、これは今までの柴崎さんの作品と、全然違う、すごい・・・と読み終わって感服しました。

3人の主人公の、今の生活や仕事、生まれ育った家族や今の家族のこと、日々のささいな気づきやひっかかりが、

関わる人々との会話によって、気づきに深みが増していく。

何十年も前の後悔や痛みが、全く関係のない場所で、理解できたり納得できたり、癒えたりすることがある。

ということが、鮮やかに文章で描けることが、本当にすごいと思いました。

私たちは生きている限り、考え続けることができて、それは、続きの始まりなんだ、と。

今も、災害や戦争が遠い場所で起きていて、自分は画面の中の現実をみているだけで、何もできない、と思っているような日々の中で、

考え続ける、終わることはない、ということが身に沁みました。

フェミニズム的な視点からも、とても勇気づけられる小説で、これから何度も読み返すと思います。

投稿元:

レビューを見る

地震、コロナ、、日常生活が脅かされる。

そうした中でそれぞれの境遇の3人が必死に?それなりに?生きている。

それを描いた小説、、、

みんないろいろあるけど、生きている。

投稿元:

レビューを見る

閉塞感を感じた。なかなか上手く行かない人生。自分の人生は、良い様に思う。1989年に入社して、今も会社員。定年も延長になり、恵まれている。今の暇な仕事、やりがいのない仕事。まだ、マシなことなのかもしれない。

投稿元:

レビューを見る

阪神・淡路大震災と東日本大震災の2つの災害、そしてコロナ禍をリンクさせて現代を見据えた意欲的な作品だ。

2020年3月の石原優子の章から始まって、5月の小坂圭太郎、そして7月の柳本れいへと語り手が移り、以後ほぼ2ヶ月毎の出来事がそれぞれの視点で綴られていく。彼らは住む場所も仕事も違い接点はなさそうに思えるのだが、最終章で1つになり唸らされる。

これまでに読んだ柴崎さんの作品とはいささか作風が異なるが、確かな手応えを感じた。

投稿元:

レビューを見る

石原優子、小坂圭太郎、柳本れい。

この3人の2020年から2022年までの日々や思いがそれぞれ記された小説。1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東北大震災、そして2020年からのコロナ禍。生活も考え方も変わらざるをえない出来事のなかで、どう生活をしなにを考えてきたのか。三人三様なのだけれど、細かく表現されていて、読みごたえがあった。共感することも多かった。「じわじわと。自分が削り取られていく感じ」とか。深く考えてしまうと、人と話すのは本当に難しく思えた。「わたしは、なにを言って、なにをしてきたか。わかっているのだろうか。」ということも、自分に当てはめて考えた。捉え方は人それぞれだから、普通に話すことは難しいと改めて思った。

「始まりはすべて

続きにすぎない

そして出来事の書はいつも

途中のページが開けられている」

このシンボルスカの詩の一部分が、表現していることが今日も続いているんだな、と思った。柴崎友香さんの他作品も、これから読んでいきたい。

投稿元:

レビューを見る

別々の場所でそれぞれの人生を送る3人(30代後半の女性・石原優子、30代前半の男性・小坂圭太郎、40代半ばの女性・柳本れい)について、2つの大震災など過去の記憶も呼び覚ましながら、日本がコロナ禍の只中にあった2020年3月から2022年2月の2年間を描く叙事的長編小説。

自分自身の人生も含め、それぞれの人生、時の流れなんかに思いを馳せさせてくれる実に良い小説だった。

本書のキーアイテムであるヴィスワヴァ・シンボルスカの「終わりと始まり」という詩集から抜粋される詩(特に、「戦争が終わるたびに誰かが後片付けをしなければならない」から始まる詩)も心に残った。

投稿元:

レビューを見る

何か特筆するような出来事が起こるわけではない。2020年3月から2022年2月にかけての期間、コロナ禍で全ての人の生活が影響と制約を受けていた期間における、ごくありふれた一般市民である男女3人の身の回りで起きたことを、それぞれが主人公となる章を交互に重ねることで描いていく。

確かに、コロナ禍の生活ってこんな感じだったよなあと、ほんのちょっと前のことなのに、時を隔てた異世界のように感じられるのが不思議だ。

あの時期の暮らしや感覚を、後に記録として残す意味でも貴重な価値を持つ小説と言えるかもしれない。

登場人物たちに、ふとしたきっかけで蘇る過去の記憶、それがこの小説のテーマである。阪神大震災や東日本大震災など多くの人が共通に体験した記憶と、両親や同級生、別れたパートナーとの間で交わした会話の断片などのプライベートな記憶。

ありふれた一般市民といっても、人に歴史ありというか、記憶を紐解くことで立ち現れる、それぞれの人生の複雑性や個別性、それを丁寧に紡いでいく筆致の確かさはさすがで、読み応えがある。