話はもちろん面白いが、「児童書版」という編集も面白い。

2020/08/19 11:38

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る

「バッタを倒しにアフリカへ」の新書版(2017年)はすでに読んだ。昆虫の話としても研究者の成長の話としても、破天荒だがとてもよく書けていて面白かった。そこで今年この「児童書版」である。子供向けに書き直した、というのとも違うようだ。

新書の文章はそのままに、難しそうな言葉の解説やイラストを加えたという体裁。もともとの新書でも豊富だった写真もそのまま使われている。単行本の版型の見開き左端に「言葉解説」の欄があり、児童書としては難しそうな言葉についての説明がしてある。

あとがきまで読んで納得した。面白い内容なのに言葉が難しくてちょっと読みづらい、そんな本を児童向けに簡単にしてしまうのはそれこそ簡単かもしれない。単語や言い回しの説明を少しつけてあれば読書レベルを一段階上げる役にもなるだろうし、面白さも伝わりやすいのでは、ということだ。

これ、外国映画を吹き替えで楽しむか、原語に字幕で見るかに似ているかもしれない。ちょっとわからなくても原語のリズム感やニュアンスが伝わるのは後者だろう。

言葉の解説の中には若者言葉に直すような解説もあるし、いくらか「著者の個人的な注釈」も入っている。それが結構面白くて、新書版をしっかり読んでいたけれど再読してしまった。

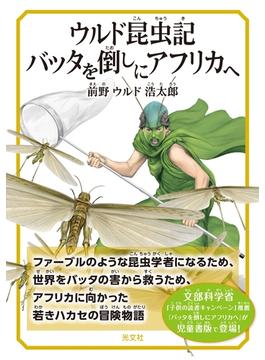

アフリカで毎年大きな災害を起こしているサバクトビバッタを研究しに独り飛び込んでいく著者。読後感は「表紙カバーのような感じ」である。イラストになった本書の著者はちょっとカッコよすぎる(本人もそう書いている)。裏表紙の方が真実であろう。文章の中身はこっちにずっと近い(個人的感想です)。

投稿元:

レビューを見る

ジャケット的にヤバそうな人物かと思ったが、個性的ではあるもののマジめな研究者だと感心した。アフリカでの体験は中東やアジアに似た傾向もあるが、刺激的で面白い。東海大学出版会のフィールドの生物学も執筆されているとのこと。 最後に筆者も語っている通り、サバクトビバッタの新発見や生態についてもっと書いてほしかった。全体的にヒューマンな内容で終わってしまっている。

2020年にアフリカから中東にかけてバッタが大量発生して世界的な問題となっており、筆者の活躍の場も広がっていることと想像。

投稿元:

レビューを見る

面白いですねぇ。

多分、自分ではできないなぁことを実現している行動力に惹かれるのだと思います。

無収入でもやりたいことを見つけられたのが、才能というか、幸せなんだと思いました。

投稿元:

レビューを見る

語注とルビつきで子どもにも読める!ということだがそれはどうかな、大人が気楽に読む本。構成や文の読みやすさ、その後が知りたくなる度は☆5

読んだ直後にバッタの研究で他国グループが大発見したとニュースを見てしまった。コータロー大丈夫か!ファーブル昆虫記やソロモンの指環が好きな人は楽しめる本。

投稿元:

レビューを見る

研究者という人達の苦労とか喜びがよくわかる本。著者の書き方もあるのだろうけど、周りの人達がみんな魅力的だった。

投稿元:

レビューを見る

【おすすめポイント】バッタのコスプレをしたアヤシイ人の表紙ですが、れっきとしたサバクトビバッタ研究者の自伝です。バッタの生態はもちろんですが、未知の地モーリタニアに飛び込み、現地の自然や人の中で生活していく様子が生き生きと語られています。

【請求記号】486:Ma

【配置場所】2階

【URL】https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/BB00313128

投稿元:

レビューを見る

モーリタニアでの恐らく大変な生活や研究の様子を非常にユーモラスに描写されている。昆虫だけでなく海外での仕事に興味がある人にもおすすめしたい。

投稿元:

レビューを見る

2020年、アフリカの砂漠から4000万匹にも及ぶバッタの集団がアジアめがけて進軍中と言うニュースを発見。インドの次は中国か?と言う記事に、迎え撃つ中国軍は、アヒル10万匹の陣容を整える予定と言う、なんとも胸熱な展開に童心に戻ってワクワクしていたところで、この本の存在を知ってしまいました。(バッタを倒しにアフリカに行った人が書いた本より後でバッタがアジアに? 察し)ちなみに、アヒル10万は人間の食事になる予定と言うオチも胸熱だったがあれはどうなったのか?

しばらく寝かせておいたら児童文学的なポジションで新装された様なので、手にとって読み始めたら、この著者(ウルド、これも文中で秘密と顛末が明かされる)は、胸熱な人材と即座に分かりました。なぜなら、本の題名は”バッタを倒しに”とあるのですが、ウルドの本心、願望は”バッタに食べられたい”と… 更に、バッタの研究をし過ぎてバッタアレルギーになっちゃうってw これは、NS釣法を編み出した釣り師が、真鯛釣りの時に使うアミ餌を触り過ぎてアレルギーになっちゃったのと同じパターンのやつ。(腸管から吸収していれば免疫細胞は無害と認識するが身体の傷口から入ると異物として認識して、以後アレルギー反応を起こしちゃうやつ)

この本では、バッタ(サバクトビバッタ)が、集まると変身して凶暴になると言う、書いていて欲しいことは当然ながら書かれているし、モーリタニアと言う国と日本についての繋がりも触れられているし、モーリタニアではヤギがご馳走である事、程度の知識が得られる。

地味に良いなと思う点は、大学院を出た博士の身の振り方を書いているところ。海外の研究者も転々としながら生き場所を見つけている記述があったりしたのを読んだ事(『天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す』など)があるが、ウルドは研究者として金を貰う事に執着している点が生々しいし清々しい。京都大学から資金を貰えた事も凄いなと、まぁ凄いのはあげた方なのかもしれないけど。海外ものは、その頭脳で別の職を見つけて成功した話が多い印象。(株とITに関する本)

あと、ウルドが研究の段取りをしっかり考えているところや、生き残り戦略として何をしたのかなど、児童文学書としても綺麗事で終わらせない味がある。

そして、肝心要のバッタを倒せたのか?夢であったバッタに食べられたのか?それは読んでのお楽しみ。(まあ、上の流れでだいたい察し…)

砂漠で生活しながらのリスクもだいたい経験していて、サソリに刺されて、その後の件は人智を超えているなと感心させられる。

ウルドは、現在、国際農研と言う所に所属しているようで、今も夢を追い続けている模様。

自分の好きな事が長期的に見れば世界を変える力になるって凄い事だし、現在進行形で頑張り続けて欲しいと思える良書だと思いました。

投稿元:

レビューを見る

p310

便宜を図ってもらう特別な行為を日本人は編み出していた。そう「お近づきのしるし」だ。調査部隊にプレゼント送って親密になり、その見返りとしてバッタ情報を受け取るのだ。

(研究は、地道な人付き合いから始まるのだな…)

p375

夢を語るのは恥ずかしいけど、夢を周りに打ち明けると思わぬ形で助けてもらえたりして流れが良い方向に向かっていく気がする。夢を叶える最大の秘訣は、夢を語ることだったのかなと、今気づく。

p378

ラマダンとは、物や人に頼らずとも幸せを感じるために編み出された、知恵の結晶なのではなかろうか。

投稿元:

レビューを見る

おもしろすぎる。

全く知らない異国でたくましく生きて行くサバイバル的な面白さはもちろんのこと、研究者として生きて行くためにあらゆる手を尽くして夢に向かって突き進む筆者に感動しました。

研究費のためにお偉いさんと面接するシーンがたまらなく好きです。

投稿元:

レビューを見る

バッタアレルギーの情報はそんなにでてきません。

相当大変なことになってると思うけど…、他も大変すぎて霞んじゃうんでしょうね。

自分の力で、今まで学んできたすべてを使って、そうして切り開くしかない。

やりたいことをやるために。

そういうことなんだけど、それが本当に難しいのよね。

彼の成功を祈らずにはいられません。

投稿元:

レビューを見る

話の展開が面白く、あっという間に読めました。 遠い国で日本人が頑張っていることに勇気をもらいました。

投稿元:

レビューを見る

バッタ博士の著者が、アフリカで発生するバッタの大群による農作物被害をなくすためにサハラ砂漠で研究する様子を記録したノンフィクション。

児童書版のこちらは、難しい言葉の注釈が多く追加されており、その説明文がまた面白い。

虫が苦手な私は、大量の虫が写った大きなカラー写真に「ひえっ」となってしまったので、同じく虫や集合体が苦手な人は要注意。

けれどそんな苦手も気にならないくらい、ユーモアがあって読みやすい文章に惹き込まれた。

大変なことを乗り越えながら、夢を追い続けることの楽しさ・希望が溢れており、読み終わった後の清々しさといったら!

子どもたちにもぜひ読んでほしい一冊。

投稿元:

レビューを見る

めっちゃ良い。バッタを見ると倒れるほど嫌いな人なら読むの無理かもだけど。昆虫好きな男子は大人になるとなぜかセミさえも掴めなくなったりするんだけど、この著者はファーブルに感化されてそこから昆虫博士を目指してやってきた。が、定職のない博士(ポスドク)が研究を続けるにはいろいろと努力をして人と関わってアピールしなければならない。さらにモーリタニアという英語がほとんど通じない国で奮闘することになる。

好きなことを仕事として続けるには、周りをどんどん巻き込むくらいの熱量が必要だし、理解して支えてもらわなければならない。なんて、言うのは簡単だけど、実際にやるのは大変だ。ほんと、研究者って、他の人と関わるの苦手な人多いのに。

図書館に予約して借りたのが偶然にこの児童書版だった(中学生以上向け)のだけど、左横についてる脚注がめちゃくちゃ面白い。文章がこなれていて、クスッと笑える。

あえて、児童書版を読むというのもアリですね。

投稿元:

レビューを見る

虫が苦手なので、昆虫記か…と読み始めたけど、

めちゃくちゃ面白かったし、泣きそうになったし、なんならバッタちょっと好きになった←

よく、「悩んでるって考えてない」っていうけど、考えるってどうするのってなってた。

でもこの本で、考えるってこういうことかも!ってちょっとわかった気がする。

仮説立てて、検証して、考察するのを繰り返していく前野さんの姿に心が動かされた。

「暇な時に寂しさを感じる」っていうの、めちゃくちゃ共感する。だったら忙しくしたらいいのか。

目標や夢に対して、虫と同じく苦手意識があったけど、

あれば自分を楽しくできるものなのかってなった。

目標は果てしないと途方に暮れちゃうから、まとめやすいものから形にして成功体験を味わって、さらに上位の課題に取り組む。

自分で自分のご機嫌をとりながら進められる人が結果を出すんだな。。

夢の数だけ喜びが増えるって読んで、日常で、小さくても夢を探していこうってなった。

自分の中でモヤモヤしていたことに「こうしたらいいんだよ!」って背中を押してもらえるような本だった。

バッタを見ると、この本を思い出すようになった。

前野さんの楽しい人柄に、大変なことがたくさん起きているのに、明るい気持ちで読み続けられた。