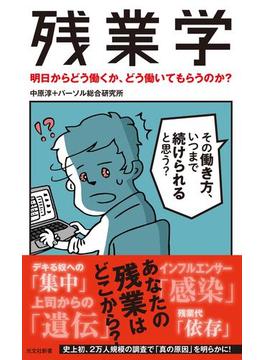

残業学~明日からどう働くか、どう働いてもらうのか?~

超高齢化社会を迎え、あらゆる仕組みをアップデートする必要に迫られている日本。多様な人々の力が鍵となる中、それを拒む障壁が、日本独特の働き方「残業」。政府も企業も「働き方改...

残業学~明日からどう働くか、どう働いてもらうのか?~

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

超高齢化社会を迎え、あらゆる仕組みをアップデートする必要に迫られている日本。多様な人々の力が鍵となる中、それを拒む障壁が、日本独特の働き方「残業」。政府も企業も「働き方改革」を叫ぶ今、必要なのはそれぞれの「持論」ではなく、データを基にした「ガチ」な対話。一体なぜ、日本人は長時間労働をしているのか? 歴史、習慣、システム、働く人の思い――二万人を超える調査データを分析し、徹底的に残業の実態を解明。

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

普通

2019/06/05 11:43

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:なな - この投稿者のレビュー一覧を見る

良いことは書いてあります。ただ、文章がこれまでにない革命的なものであるかのような書きぶりなのでしらけてしまい読むのは苦痛です。

こちらはどうなりますか

2019/01/11 09:08

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る

本書の主張するところは諄々と説明されているのでよく理解できる。しかるべきデータ調査、分析結果から導かれた結論であることもわかる。

それでは、残業の多い業種としてあげられた、運輸や建設、サービス業などの企業における残業文化アンラーニングの事例があれば知りたい。本書が提案した処方箋が適用できるのか確認したいと思う。