「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ

詳細はこちらをご確認ください。

紙の本

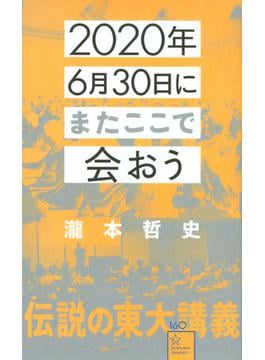

2020年6月30日にまたここで会おう 瀧本哲史伝説の東大講義 (星海社新書)

著者 瀧本哲史 (著)

君たちは自分の力で、世の中を変えていけ! 2019年に病のため夭逝した瀧本哲史。ずっと若者世代である「君たち」に向けてメッセージを送り続けてきた彼の思想を凝縮した「伝説の...

2020年6月30日にまたここで会おう 瀧本哲史伝説の東大講義 (星海社新書)

このセットに含まれる商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

商品説明

君たちは自分の力で、世の中を変えていけ! 2019年に病のため夭逝した瀧本哲史。ずっと若者世代である「君たち」に向けてメッセージを送り続けてきた彼の思想を凝縮した「伝説の東大講義」を一冊にまとめる。【「TRC MARC」の商品解説】

「君たちは、自分の力で、世の中を変えていけ!

僕は日本の未来に期待している。支援は惜しまない」

2019年8月に、病のため夭逝した瀧本哲史さん。ずっと若者世代である「君たち」に向けてメッセージを送り続けてきた彼の思想を凝縮した"伝説の東大講義"を、ここに一冊の本として完全収録する。スタジオ収録盤にはないライブ盤のように、生前の瀧本さんの生の声と熱量の大きさ、そしてその普遍的なメッセージを、リアルに感じてもらえると思う。さあ、チャイムは鳴った。さっそく講義を始めよう。瀧本さんが未来に向けて飛ばす「檄」を受け取った君たちは、これから何を学び、どう生きるべきか。この講義は、君たちへの一つの問いかけでもある。

目 次

第一檄 人のふりした猿にはなるな

第二檄 最重要の学問は「言葉」である

第三檄 世界を変える「学派」をつくれ

第四檄 交渉は「情報戦」

第五檄 人生は「3勝97敗」のゲームだ

第六檄 よき航海をゆけ

あとがきにかえて(星海社新書初代編集長 柿内芳文)

瀧本哲史全著作紹介【商品解説】

著者紹介

瀧本哲史

- 略歴

- 京都大学客員准教授、エンジェル投資家、教育者

麻布高等学校、東京大学法学部を卒業後、大学院をスキップして直ちに助手に採用されるも、自分の人生を自分で決断できる生き方を追求するという観点からマッキンゼーに転職。3年で独立し、日本交通の経営再建などを手がけながら、エンジェル投資家としてアイデアとメンバーしかいないような極めて初期の段階の企業を支援し続ける。京都大学では「意思決定論」「起業論」「交渉論」の授業を担当し、人気NO.1若手教官として「4共30」講義室を立ち見に。各界において意思決定を先導するリーダーを育てることを目標に、選抜制の少人数自主ゼミ「瀧本ゼミ」を主宰。著作物やディベートの普及活動を通して、次世代への教育に力を入れていた。2019年8月10日永眠。ツイッターは@ttakimoto

関連キーワード

あわせて読みたい本

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

紙の本

20代だけでなく、幅広い年代の人が読むべき本

2021/07/29 04:29

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:デーモン - この投稿者のレビュー一覧を見る

2012年に東京大学で10代、20代向けに、行われた講義を一冊にまとめた本ですが、

今の日本の閉塞状況を、少しずつでも、変えていけるような行動を起こすことの大事さが説かれていて、10代、20代でもない私が読んでも勇気づけられました。

紙の本

スラスラ読めます

2020/10/15 00:23

2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:みっきー - この投稿者のレビュー一覧を見る

瀧本さんの著作物を以前読んだことをきっかけにこの本を手に取った。タイトルの通り、東大での講義を本にしたものなので口語体で書かれていて非常に読みやすい。

個人的に、聴衆の反応が随所に「(会場笑)」と「(会場爆笑)」と使い分けて表現されているのにクスッとさせられた。

紙の本

早逝(2019/8/10)が何とも惜しまれる

2022/05/12 22:29

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る

瀧本さんの本は殆ど読ませて頂いており、本書も一気読みで本日午後読了。以前、瀧本さんの講演会を聴きに行ったことがありますが、冒頭のツカミにおける問題提起力、明晰でかつ面白いプレゼン、終了後にいろいろ考えさせられるwrap upと、間然するところのない内容で、充実に時間を頂戴したことを思い出します。本書も、氏の語り口と口吻がよくpreserveされており、参加者との質疑含め改めての学びを得ました。正に、魂の「火付け役」とでもいいましょうか。

(本を書く理由として)「一番の理由は、日本への危機感です。この国は、構造的に衰退に向かってるんじゃないかと。みなさんも感じているかと思いますが、中央政府とかエスタブリッシュメントと言われてる人たちが、あんまり機能してないんじゃないか。」(8頁)

「いくらカリスマが生まれても、世の中あんまり変わらないんですよね。・・・ 特定のリーダーをぶち上げて、その人が世の中を変えるという「カリスマモデル」は、どうもうまくいかないんじゃないか、という問題意識が大前提としてあります。」(9~10頁)

「政治に限らず、相互依存の社会では、見かけ上の強い弱いっていうのとは関係なく、交渉することによって自分を非常に有利な状況に持っていくことができるわけです。」(81頁)

「だから「瀧本先生、僕に進むべき道を教えてください」じゃないんです。ぜんぜん違うんです。君が自分の仮説を出して、それを試してみるしかないんですよ。とにかく自分が正しいと思うことを試してみて、自分のまわりに正しそうなことをやってる人がいたら、それに合意したり、支援する。」(129頁、なお「自明燈」につき13頁)

「『盗まれないもの』というのは、どういうものがあるんでしょうか?」「それはね、その人の人生ですよ。・・・ その人が過去に生きてきた人生とか、挫折とか、成功とか、そういうものは盗めないんですよね。」(178~9頁)

「8年後の今日、2020年6月30日の火曜日にまたここに再び集まって、みんなで「宿題」の答え合わせをしたいんですよ。(会場どよめき)・・・・・・どうでしょうか?」(193~4頁、同旨197頁)

「2020年6月30日に、またここで会いましょう。ボン・ヴォヤージュ!!」(204~5頁、よき航海をゆけ!!)

コロナ禍の影響で同日同所での再集結と「答え合わせ」は開催されなかったようですが、また(ぶっちゃけ)日本はもう危ういというか駄目だと思いつつある評者なのですが、自分なりに今後も考えて行動しようと痛感させられた一冊です。時期的に、2020年6月30日を前に読み終えることができたのは幸運でした。

紙の本

圧倒的熱量

2020/07/31 23:57

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ただの人間 - この投稿者のレビュー一覧を見る

講義を再現して書籍化したもの。2012年の段階でこれだけ後の著書につながる主張が固まっていたのかと驚かされる。擬音の使い方が独特なのも含め、非常に臨場感を持って、ロジックなどの議論の仕方や仲間づくりといったこれから必要とされる人材のあり方について語られていたという印象を受けた。