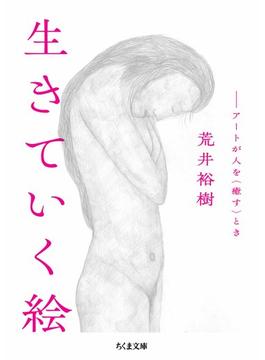

生きていく絵 ──アートが人を〈癒す〉とき

著者 荒井裕樹

精神科病院・平川病院にひらかれた“造形教室”。ここでは心を病んだ人たちが、アートを通じて、自らを癒し、自らを支える活動をしている。絵を描くことで生きのび、描かれた絵に生か...

生きていく絵 ──アートが人を〈癒す〉とき

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

商品説明

精神科病院・平川病院にひらかれた“造形教室”。ここでは心を病んだ人たちが、アートを通じて、自らを癒し、自らを支える活動をしている。絵を描くことで生きのび、描かれた絵に生かされている――。4人の作家の作品と人生をつぶさに見つめ、“生”のありかたを考え、“生きにくさ”の根源を照らしだす。こうした思索のなかで“癒し”の可能性をさぐる希望の書。

目次

- はじまりの章/「自己表現」で生きていく/アートと〈癒し〉/心の病とアートの関係/自己表現の〈もの〉と〈こと〉/コラム 力の存在、存在の力/コラム アートで心を〈癒す〉/第一章 〈癒し〉とあゆむ 安彦講平/保護室のマリア/鉄格子の威圧感/安彦講平の試み/〈造形教室〉という場/「治す」ことが目的ではない/出来事としての〈癒し〉/「絵」が「人」を描き変えていく/「病気」が絵を描くわけではない/苦しみは簡単には描けない/心の病いが「治る」とは/コラム 「丘の上病院」を語り伝えるために……/第二章 〈病い〉をさらす 本木健/宿題/「病気」への気づき/絵との出会い/「傷」のある自分/「芸術とは、治ってはいけない病気なのだ」/「生きる」ことと「在る」こと/〈生〉の重みと厚み/コラム 生きにくさのなかの文学/第三章 〈魂〉をふちどる 実月/「わたし」の輪郭線/〈図〉としての「わたし」/「表現することは許されること」/〈場〉の世界を描く/絵が「輪郭」を帯びていく/「憎悪」と「愛着」がせめぎ合う/「苦しみ」と「苦しいこと」/実月さんの〈癒し〉/「変わり合う」ことで「支え合う」/コラム 「解釈」よりも「共感」を/第四章 〈祈り〉をちぎる 江中裕子/「犠牲」を信じられるか?/「医療」のなかのコラージュ/江中裕子の来た道/〈造形教室〉との出会い/江中裕子の作品世界/「私の心と体は透明に思える」/「自分が汚い」/世界の〈汚さ〉を引き受ける/『喜怒哀楽』/〈哀しみ〉や〈憎しみ〉は誰が引き受けるのか/「信じる」ことの力/コラム 心病む人たちの芸術活動/コラム 「きらめく破片」たち/第五章 〈疼き〉をほりおこす 杉本たまえ/痛みの表現者/塗りつぶされた『日記』/『食卓の風景』/記憶が痛む/記憶の地層/存在が痛む/「点」が降り積もる/「物語」だけでは解放されない/「表現」が「表現者」を超えていく/コラム 〈こと〉としての文学/コラム 「在る」ものを描くこと──アートへの「希待」/まとめの章/アートに何ができるか?/アートは「生きていく」ために必要だ/分析できない力の存在/想像力と感受性を「社会資源」に/「生きていく意味」を描く/あとがき ──さりげなく、やわらかな言葉のために/文庫版あとがき/解説 ためらいをともなった明るさの兆し 堀江敏幸

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

小分け商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

この商品の他ラインナップ

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

描くという行為

2023/03/27 10:00

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:令和4年・寅年 - この投稿者のレビュー一覧を見る

生きていくために描かれる絵。現代の生きづらさをありのままに受け止めること。描くという行為によってそれが行われるところが重要だと思う。自他共に傷を共有すること。