山口周と語る!「人間らしい働き方・生き方」

世界は、大多数の人々にとって便利で安全で快適に暮らせる場所にはなりましたが、「生きがい」や「やりがい」があると自信をもって答えられる人は少ないのではないでしょうか。実際、アメリカの最大手のギャラップ社によると「仕事に対して前向きに取り組んでいる」と答える従業員は、日本は先進国最低レベルの6%です。9割以上の人が、かけがいのない人生を浪費している状況なのです。これを転換するには、著者は、「これをやらずにはいられない」「これを放ってはおけない」という人間としての強い衝動が大事と説きます。「ビジネスの未来」をテーマ本として取り上げ、著者の山口周さんと、「働きがい・生きがい」について考えるイベントを行いました。オンライン上には約180名の参加者が集まりました。

ペアドクとは?

ペアドクとは、30分で読んで30分で感想をシェアするペア読書から発展したイベント/サービスです。ペアドクのイベントは、その場で著者の話を聞くだけでなく、その場で本を読んで参加者と語り著者や編集者に質問できるのが特徴です。準備不要なお手軽さもありつつ、本のメッセージを自分ごとにして明日からの第一歩を踏み出しやすくしています。

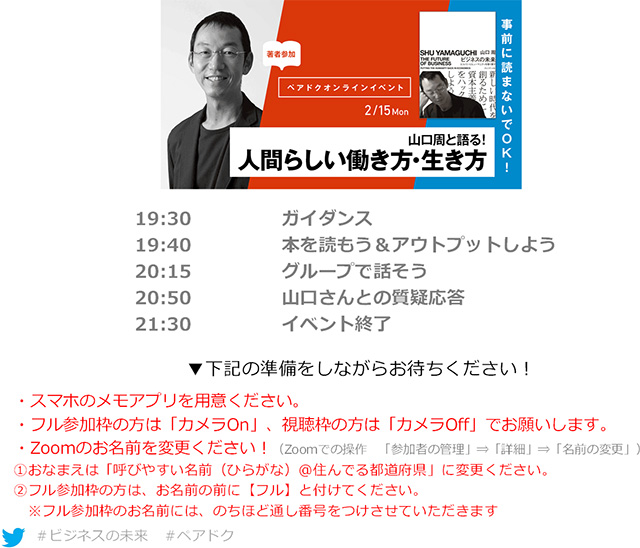

イベントの流れ

当日は、”あなたの生活で、人間的衝動(喜怒哀楽)を強く感じる「コンサマトリー」な行為は何か?”を考えながら、「第二章 私たちはどこに向かうのか?」に焦点を絞って読書してもらい、それを元にグループ対話を行いました。

当日の参加方法は、参加者同士の対話を行い質疑応答は視聴する「対話枠」と、アウトプットは主にテキストで質疑応答は視聴する「視聴枠」を用意しました。本レポートでは、著者ライブメッセージと質疑応答の部分の様子を抜粋してお伝えしていきます。

山口さん登場!ライブメッセージ

僕は、未来のためにいまを犠牲にする「インストルメンタル」ではなく、いまこの瞬間を大事にする「コンサマトリー」の重要性をこの本で説いていますが、そもそも、歴史上でインストルメンタルが必要だった時期はありません。

もし、皆さんがインストルメンタルを必要と感じているのであれば、そういう風に仕込む側から洗脳されていると言えるでしょう。そもそも「社会は未来に向かって良くなる」というヘーゲル以降の概念が前提にあるので、インストルメンタルは近代病と言えるでしょう。

ただ、確かに、コンサマトリーとインストルメンタルは定義が難しい部分があります。例えば、ドラッグをやる、人からお金を盗むなどは、一定水準の教育を受けていたらコンサマトリーな行為と感じない確率が高いと思います。一方で、ピアノや語学の練習はどうでしょう。日々の練習は苦しいと思いますが、少しずつ出来るようになることに喜びを感じるコンサマトリーな行為と呼べるでしょう。結局は、コンサマトリーかインストルメンタルかというのは外在的に決まるものではありません。自分が”豊かになれる”という直感の元に行われる行為には、今の瞬間に悦楽があるはずで、それはコンサマトリーな行為と言えるということです。

さて、地獄への道は善意で敷き詰められているという有名な話があります。

世の中を良くしたいなんていう人にロクな人はいません(笑)

ただ自分が注目浴びたいだけでしょと思ってしまいます。

マザーテレサは、一般人が世界平和のために何をすればよいか?と問われたときにこう答えました。

”家に帰って子供を愛してください”

みんながこれをやったら平和はすぐに実現するんですよね。逆に、世界平和をするために、〇〇をすべき!って言っている人が100万人を殺すんです。こういう人は未来のために今を犠牲にしているのでインストルメンタルです。そうではなく、常に自分の身の周りの幸せを大事にするという、ボトムアップから考えることが大事なのです。

山口さんとの質疑応答!

過去に高原状態を感じていた時代はあったのか?

質問者:過去にも今が高原だと人々が感じていたような時代はあったのでしょうか?私たちも、今が高原だと感じていますが、何らかの大きな前提の変化(危機や新しい欲求の目覚め等)によってふたたび文明的豊かさに目が向くときはあると思いますか?あるとすれば、それはなんでしょうか?

山口氏:いやー、良い質問ですね。実は、ビジネスの未来は1.5倍の原稿がありました。大幅カットした部分に、この質問に該当する箇所を書いていました。

古代から16世紀までは経済成長という概念はなく、江戸時代までは永遠に続く昨日までの世界が永遠と未来に続くと考えられていました。例外はキリスト教の終末論です。ただし、ある日突然に終末が来るという概念であるため、今回議論している「成長の先の高原」とは大きく異なります。私が定義している高原とは、成長という概念があって成り立つものです。従い、16世紀までは、高原を感じる人はいなかったのではないでしょうか。

19世紀終わりに、アメリカの特許局長官が「発明されるべきものは全て発明された、ここから発明されるものはない」と言っています。また、オルテガは『大衆の反逆』(1929)で、「これ以上の進歩は必要か?何を進歩させていいか分からない状態になっている。」と述べています。また、ケインズも「100年後には働かなくても良い世界が来る」と言っています。ケインズも、このまま成長すれば高原状態に達するなというパースペクティブを持っていたということでしょう。

つまり、19世紀末~20世紀初頭には、高原状態を感じている人はいたということです。皆さん、歴史を短くとらえる傾向にありますが、大きなパラダイムシフトは5年、10年では変わりません。この成長と高原の課題も今後100年続くでしょう。

全ての人がコンサマトリーに生きるとどうなるか?

質問者:現在の経済成長においても生活保護の金額が問題視されるなかで、よりお金が必要となるベーシックインカムを保証するためには、更なる経済規模が必要になるのかと。そういった中で、全ての人々がコンサマトリーな仕事に就いたときには、ベーシックインカムが立ち行かなくなるのではないかと思うのですが、どうお考えでしょうか。

山口氏:大きな誤解があるように思いますが、ベーシックインカムにすることでおそらく必要な財源は少なくなります。そもそも、世の中で「資源分配」に最もブレーンパワーが割かれています。官庁で言えば大蔵省ですよね。そして、分配があるから腐敗が起きるのです。ベーシックインカムは分配作業を無くすことです。これにより政府は小さくできるのです。世の中に様々なシミュレーション結果があるので、気になる方は見るとよいと思います。

また、これは確率論ではあるのですが、コンサマトリーな人が増えると経済が停滞することはないと思います。むしろ、コンサマトリーな人の方が、付加価値が大きく年収が高い確率が高いです。レストランで喩えると分かりやすいかもしれません。明日の生活のためにレストラン経営しているシェフと、料理作りに没頭しているシェフ、どちらのお店がはやるかは一目瞭然ですよね。

中長期を見据えた行動も必要では?

質問者:コンサマトリーに生きることは大切と思ったのですが、一歩で将来への不安もぬぐえないし、将来に向けて中長期を見据えた行動も必要なのかもなという気もするのですが、どうバランスを取ればよいでしょうか。

山口氏:そもそも、中長期とか短期などの概念が既にインストルメンタルです。

職人さんが一人前になる過程を考えてみると、30年後立派になるから今を我慢するというより、一日一日の修行に意味を感じることの積み重ねではないでしょうか。一方で、この会社に入っていればいつかは偉くなれると信じて毎日我慢して会社に通うのはインストルメンタルです。インストルメンタルは、頭でっかちに”将来のため”と考えているにすぎません。身体的手触りがなく、概念の虜になっている状態です。

もちろん、皆が経済的に成功するとは限りません。将来に不安を覚えますよね。100万人に1人で年収100億円、1万人に1人で年収5000万、多少のファンはついたものの年収100万円という格差が生まれます。では年収100億円は誰のおかげでしょう?それは、全員がコンサマトリーな仕事に挑戦したからと言えます。だからこそ、その100億円から累進課税で90%もらってみんなに渡せばいい。そうすればお金のために働く人はいなくなります。自分が素晴らしいと思うことだけをやる世の中になります。

評価軸が自分自身になる?

質問者:高原社会での生き方は評価軸が他人ではなく、自分自身になると思います。そうなると今までの価値観(テストや業績で個人の評価がされる)から大きな脱却が必要になると思いますが、多くの「古い価値観をひきづっている人々」へのコメントやアドバイスはありますか?

山口氏:評価軸が自分自身になるというのは、そうとも言い切れません。例えば、レストランで、凄い料理を作ったぞ!と思っても、お客さんは眉間に皺が寄っていて二度と来ないとします。それでも楽しいと思えるでしょうか?やはり確率的には低いと思います。カルフォルニアにある伝説的レストラン「シェパニーズ」のシェフであるアリスウォーターズはこう言っています。

”レストランの一番の財産であり、レストランの雰囲気をよくしてくれるのは、お客さんの笑顔。”

これは、作家でもコンサルタントでも同じではないでしょうか。やはり、お客様が喜んでいないと持続しませんし、本来の意味のコンサマトリーとは言えません。

イベント満足度は93.3%!

本の著者の話す時間が長く、また内容もまさに聞きたいことだった。運営もワンダフル!!

チームでのトーク、山口さんとのセッションも内容が良いだけに時間が短すぎた。

テーマを設定することで話し合いが短い時間だが深まった。著者からの話からニュアンスの違いなども見え隠れして理解が深まった。手軽に参加出来た割に充実していた印象を受けた。

著者の生の言葉を聞くことで、書籍の意図を深く感じることが出来る

ペアドクイベントは、著者の有難い講演を受動的に聴くのではなく、本を批判的に読み「じゃあ、あなた自身の第一歩をどうするの?」という能動性を参加者に強います。この「制約」は、その方が面白いはずだという運営サイドのコンサマトリーな直感ゆえです。そのおかげで、参加者の場の熱狂が生まれ、高いリピート率や知人を誘うサイクルが生まれているように思います。今後も、多種多様なテーマで月1回程度開催していきます。是非、ご参加ください!