目のつけどころがいい人は世界をどう観ているのか?「著者と”知覚力を磨く”2時間」

「すべての意思決定はデータ中心であるべき」

これを見て、皆さんは「その通り!」と思ったでしょうか。確かにデータは必要でしょう。ただ、同じデータを見ていても、その解釈が全く違うことってありませんか?いわゆる「目のつけどころがいい人」は世界をどう観ている(知覚している)のでしょうか?その鍵は、絵画を観察するように世界を見ることだと著者は説きます。「知覚力を磨く」をテーマ本として取り上げ、著者の神田さんと、「目の付け所」について考えるイベントを行いました。オンライン上には約40名の参加者が集まりました。

ペアドクとは?

ペアドクとは、30分で読んで30分で感想をシェアするペア読書から発展したイベント/サービスです。ペアドクのイベントは、その場で著者の話を聞くだけでなく、その場で本を読んで参加者と語り著者や編集者に質問できるのが特徴です。準備不要なお手軽さもありつつ、本のメッセージを自分ごとにして明日からの第一歩を踏み出しやすくしています。

イベントの流れ

当日は、「5章”組織的観察で複雑な世界に立ち向かう”」に焦点を絞り、読んでもらいました。そして、本に出てくる組織的観察を使って絵をみて感じたことや、タイトルをつけるとすると?などを書き出してもらうワークショップを行い、その後に、グループ対話を行いました。

当日の参加方法は、参加者同士の対話を行い質疑応答は視聴する「対話枠」と、アウトプットは主にテキストで質疑応答は視聴する「視聴枠」を用意しました。本レポートでは、著者ライブメッセージと質疑応答の部分の様子を抜粋してお伝えしていきます。

神田さん登場!ライブメッセージ

2020年は人類にとって非常にストレスの多い大変な年でした。それと同時に、不透明さが深まる中で、もはや、思考だけではたちうちできないと、多くの人は実感したのではないでしょうか。目の前のありのままの事実をみて、フレキシブルに計画・価値観を調整してく必要があります。そこで、知覚力が重要な役割を果たします。

知覚力を高める方法については、いろいろ本に書いてありますので、今日は、知覚力を高めるために日常的にできることを話したいとおもいます。

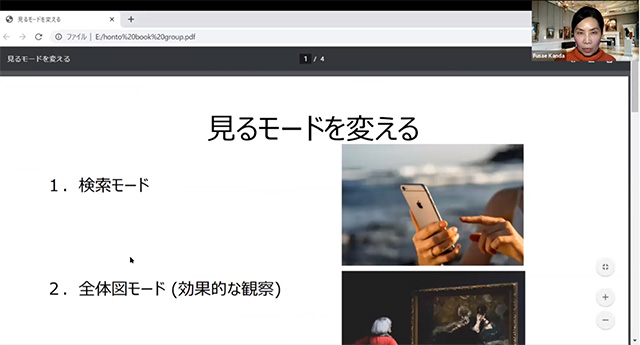

それは、「全体図をみる」ということです。見るモードには、検索モードと全体図モードがあります。

検索モードとは、探している、期待しているものを見つける見方。発見できる見方だから満足度が高い一方で、期待しているものだけしか見られないという欠点もあります。対局にあるのは全体図モード。全体図モードで見ている代表的な例は、絵画鑑賞です。何かを探しながら絵画を見ませんよね。全体の情報をそのまま受け入れている状態です。要素と要素の関係、要素と全体の関係を考えていると思います。

理想的には、検索モードと全体図モードをスイッチすることです。

全体図モード自体は新しい発想ではありませんが、どうして全体図で見るのが大事なのか?はあまり語られていません。

例えば、コロナの例をあげましょう。

コロナ対策サイトといっても、感染者数、陽性率、死者数しか記載されていません。

これではコロナ対策の全体像を語っているとは言えません。

もちろん、感染者数や死者数は大事です。

しかし、対策サイトなのだから、これで終わってしまってはいけません。

PCRテストを受けるには?どうやって入院するか?誰から接触したのか?のデータ、あるいは、給付金や失業やワクチンに関しても盛り込むべきかもしれません。これらの全部の情報を盛り込んだら、コロナ対策に関しての網羅的なサイトになると思いませんか。感染者数も減るかもしれませんし、人々のコロナに関しての不安を取り除き、多くのヒトを幸せにしてくれるかもしれません。

コロナの例をあげましたが、これはほんの一例です。

仕事のプロジェクト・経営・人生設計・子育て。

なんでもかまいません。

絵のようなフレームを用意して、重要な要素を書き入れてみる。

あたまの中で描いてアップデートしていくだけでも意味があります。

要素と要素の繋がり、要素とフレームの繋がりが分かってきます。

そして、重要な要素を見逃すことがなくなり、変化があったときに関知しやすくなります。

これが全体図をみるということです。

是非人生に活用してみてくださいね。

神田さんとの質疑応答!

参加者にビジネスパーソンが多かったので、実際にどうやって知覚力を日常生活やビジネスシーンに応用していくか、その効用は?といった質問が多かったように思います。その一部を抜粋してお届けします。

文章を読むときに全体モードになるにはどうしたらよいか?

質問者:自分は思い込みが激しいので自分で作った書類の間違いに気が付かないことがよくあります。文章を読むときに全体モードになれるコツはありますか?

神田氏:文章の間違いは、実は、知覚の問題です。知覚というと瞬時の知覚が求められるように思ってしまうかもしれませんが、それはF1ドライバーくらいなもので、ビジネスマンには実は求められていません。少し時間をかけてでも、的確に知覚するのが大事です。1日置いてみるとか、集中力のあるときに見直すのが良いと思います。ある種の知覚は時間が掛かるので焦らないことですね。

ビジネスの全体図を見るには?

質問者:全社員がビジネスの全体図をみながら周縁部の変化にも目をむけ、解釈を気軽に共有できる組織体制づくりが大切とのことでした。全社員に社内の情報(全体”図”)をしってもらおうとすると、どうしてもわかりやすく加工して整理した情報になってしまいそうです。工夫できることなどがあればアドバイスをください。

神田氏:社内に共有しようとすると全体像になってしまいがちですよね。ヒトの知覚はユニークなので、それぞれが微妙に違っています。なので、皆で同じ全体像をみて、各々の全体図を作る。その差を社内で共有するのがよいでしょう。1人1人が異なる全体図を持っていても構わないのです。

フォーカルポイントを見定める力を養うには?

質問者:フォーカルポイントを見定める力を養うにはどうすればよいか聞きたいです。重要なところを理解したり、人の話の要点をまとめられる力にも繋がると思っています。

神田氏:いままで考えたことがありませんでした。フォーカルポイントには正解がなく、自分で決めてよいのです。自分にとって大切なポイントが、フォーカルポイントになります。また、他者のフォーカルポイントを理解するのは大事ですね。

何処まで実用レベルに広がっているのか?

質問者:知覚力を鍛えることの重要性に強く共感するのですが、絵画を観察するように世界をみる技法は、日本でも官公庁、企業、大学などで既に導入されていたりするのでしょうか。また、著者が始めに博士論文で取り組まれた理想のための絵画というテーマは、領域横断的な研究としてまとめられたのですか。

神田氏:トレーニングとしてすでに始まっています。病院から始まりました。イエール大学メディカルスクールが最初で、今ではその業界では知らない人はいないレベルで広がってます。この本を出してから、チームビルディング、コミュニケーションの課題に適用できるのでは?と非常に多くの業種から問い合わせが来ています。博士論文ではビジネスには関わっていませんが、東アジアの絵画、西洋絵画、哲学、文化人類学、歴史などで領域横断して取りまとめました。

現代アートで知覚力トレーニングは可能か?

質問者:この本では西洋絵画が中心に取り上げられましたが、現代アートでトレーニングは可能なのでしょうか?

神田氏:よくいただく質問の一つです。学術的には結論が出ていません。現代アートをみても脳の血流があまり活性化されないものもあり、現代アート全てが役に立つわけではないという状況です。私なりに解釈すると、自分があまりにも理解できないものをみると脳が諦めてしまうのだと思います。

日常生活にどう活かすか?

質問者:絵画から知覚力を磨くことは、日常生活でどのように生かすと良いでしょうか。

神田氏:絵を見るのは「共感」の訓練になっています。書いた著者、描かれた人、様々な対象への共感があると思います。一つ例にあげると、子供たちがゴッホのジャガイモを食べる人たちを見た時のこと。家に帰って、お母さんに「農民がジャガイモを食べているのに、僕がこんなごちそうを食べられない」と言ったらしいです。大人はそこまで敏感にはなれないとは思うが、共感を育んでいけるはずです。

目で聞く?味わう?

質問者:絵画は視覚中心だと思うが、音、味などの五感を使ってぼんやりと全体を感じ取るというモードもあるように思う。知覚力が高い人の共通点は何かあるか?

神田氏:絵画で言えば、描かれてないことを見るにつながってきます。一つ付け加えますと、目はものすごく偉大なんです。目は、聞けるし、味わえるのです。目で見てるのだけど、五感で感じてるという状態は知覚力を高くする秘訣ですね。成功されてる方は、全体図を見ています。関連付ける力や観察力が鋭いように思えます。観察力が鋭いとマインドアイが磨かれてきます。アインシュタインは、画像が一杯頭に入っていてそれをシャッフルしながら物事を観ていると自ら言っています。これは心眼、マインドアイなのだと思います。

イベント満足度は100%!

参加者のアンケートでの満足度は100%でした!一部の感想を抜粋してご紹介しますね。

今回2回目の参加で初めてフル枠参加しましたが、同じ本を読んだ方と意見交流できる機会というのはなかなかないと思うので参加できて本当に良かったと思います。

知らない人との読書会は初めてでしたが、楽しかったです。また自分が興味のある分野の本が選ばれたら参加してみたいと思いました。

いろいろな人の意見を聞くことで多様性があることを理解できたとともに、共感してもらったときはとてもうれしかったです。自分の考えを伝える大切さ、楽しさを感じました。

今回のイベントでは、本の中の「観察」を題材に取り上げました。が、実は、ペア読書を通じて、「他者の知覚を取り入れる」も実践していました。ワークショップの中で、絵にタイトルをつけてもらいましたが、自分の知覚と相手の知覚の差に気づくきっかけになったんじゃないでしょうか。今回は、「目の付け所」がテーマでしたが、ことば・人間関係・働き方など多彩なテーマを取り扱ったイベントを月1回程度、開催しています。是非ご参加ください!