ぼくが死んだらさびしいよ?

2021/07/15 16:49

2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

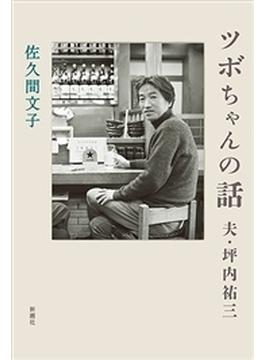

「ツボちゃん」こと、作家でエッセイストであった坪内祐三さんが亡くなったのは、2020年1月13日で、まだ61歳の若さでした。(坪内さんは1958年生まれ)

坪内さんの愛読者だけでなく、多くの出版関係者にとって、それはあまりにも突然の死で、ただ呆然とするしかありませんでした。

その逝去から二カ月後、新潮社の編集者の勧めで元朝日新聞記者で妻の佐久間文子さんが「亡くなった日のこと」(単行本で最初の章になっている)と数編の生前の「ツボちゃん」のことを書き、文芸誌「新潮」の2021年5月号に先行されます。

その後いくつかの章が書き加えられたのが、本作品です。

「亡くなった日のこと」を読むと、坪内さんの死があまりに突然すぎて警察の検視を受けたこともわかります。

残された人にとって、それはほとんど理解不能の出来事だったでしょう。けれど、佐久間さんは冷静にその日起こったことを綴っています。

そもそも坪内さんと佐久間さんには出会う前には別々のパートナーがいました。それでも魅かれ合って結婚するのですが、坪内さんの感情の振幅の激しさに度々衝突したことなどがここでも書かれています。

それでも、亡くなったあと、「想像した以上に彼のいない毎日はさびしい」と綴っています。

「怒りっぽくて優しく、強情で気弱で、面倒だけど面白い、一緒にいると退屈することがなかった」と、妻に書かれた坪内祐三さんはやっぱりいい人生だったにちがいない。

「人間おたく」(75頁)にして、「ロマンティックなエゴイスト」(173頁)

2024/06/07 01:21

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る

坪内さん(と呼ばせていただく)の本は、波長が合うというか、世代的にも近いこともあり発想も自分と似ている(気がする)ので、時折、間欠泉的に無性に読みたくなる。それで、現在も『人声天語』シリーズ(全三冊)を読んでいるのだが、寄り道して本書を一読。実に興味深く、面白く、そしてじーんとさせられた。著者の文章がまたすばらしい。

映画『酒中日記』(179頁に出てくる)のDVDも、追加で買ってしまいました・・・・・・

妻からみた坪内祐三さん

2022/01/19 22:02

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:とも - この投稿者のレビュー一覧を見る

妻からの視線で見た、坪内祐三さんの姿がイキイキと書かれていて、読んでいて面白かった。

坪内さんの文章は週刊文春とサンデー毎日で少し読んでいただけだったけど、もっと坪内さんの文章が読みたくなった。

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:BHUTAN - この投稿者のレビュー一覧を見る

本の雑誌と週刊文春でしか読んでなかったけど、亡くなった記事を見て、結構ショック。

年下だし。

亡くなる前にこんなことあったんだぁ。

あの知識が消えるのは残念。

長大な雑誌や書籍はどうされるのかな?

要らぬ心配をしてしまいます。

これまでしらなかった、本場所まえの触れ太鼓を神保町東京堂に聞きに行くことにします。

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る

亡くなってからそれほど時間を経ずに書かれた妻の回想なので、過去のことにも触れられているが網羅的な評伝ではなく、妻の目から見た夫姿が中心となっている。意外な素顔というよりは、イメージ通りの人であったのだなあという感じであった。

投稿元:

レビューを見る

「ツボちゃんの話 夫・坪内祐三 佐久間文子 新潮社 2021年」名古屋の七五書店のインスタでこの本を知った。「靖国」や古本集めや、聞いた事の無い作家にまつわる、ウンチクを書評で読むのが好きだった。去年亡くなり残念だった。奥様が個人についてまとめた本書は面白かった。「怒りっぽくて優しく、強情で気弱で、面倒だけど面白い、一緒にいると退屈することがない」そんな人だったようだ。前妻との微妙な関係も赤裸々に書かれていてゴシップとしても読めた。

投稿元:

レビューを見る

類まれな同時代史の書き手が急逝して一年半――。妻が語る二十五年間の記憶。「ぼくが死んだらさびしいよ?」が口癖だったあの頃……。けんかばかりしていたけれど憎めない。博覧強記の東京人。生涯一「雑誌小僧」。毎日が締め切りでも、いつもふらふら飲み歩く生粋の遊歩者。「怒りっぽくて優しく、強情で気弱で、面倒だけど面白い」夫との多事多難な日々が鮮やかに蘇る。そう、みんなツボちゃんを忘れない。

前にも書いたが、坪内氏の生活圏内に、かつての職場があった。文中に出てくる穏やかな内科医の先生にもお世話になったことがある。早く診てもらっていたらと、読んでいて切なくなってしまった。

投稿元:

レビューを見る

コロナ禍なんて言葉がまだ存在していなかった2020年1月13日、急性心不全で逝去された文芸評論家 坪内祐三さん。享年61。この訃報には心底驚いた。

月に20本以上の締切を抱え、その大変さを『皿回しの皿をいくつも同時に回していくみたいな感じでやってる』と語る執筆に追われる毎日。ただ夕方にはきっかり仕事を終えた。仕事柄、神保町で古書を渉猟、夜は作家や編集者たちと新宿や銀座の文壇バーをナイトクルージングする日々。それだけに、まさか…。近年は体調はすぐれなかったことを本書で知る。

逝去後、坪内さんの追悼本も多く編まれ、その内の一冊『最後の人声天語』を玩読。文藝春秋に掲載された随筆をピックアップしたものでテーマは大相撲・古書・洋楽・名画座・昭和の銀幕スター・街歩き・東京の消えゆく街並み…など裾野は広く一編一編が実に滋味深い世相評論となっている。

その知識の源は、明治から昭和の文芸全般を背景にした知識、雑誌・映画・芸能・演劇…にも通暁。また東京の街の移ろいや近年では大相撲にも筆が及んだ。なんと言ってもその該博な知識を正確に記憶する能力が際立っていた。

本書帯にある〈博覧強記の東京っ子。類まれな同時代史の書き手〉っていう惹句は、まさに言い得て妙。街っ子の風情を漂わし、とりわけ『東京』の今と昔を熟知し、それを活写できる得難い書き手であった。

本書は妻であり文芸ジャーナリストね佐久間文子さんが〈出会いから同居、結婚、亡くなるまでの20年余りを〉穏やかな筆致で丹念に綴った追悼の書。

第1章『亡くなった日のこと』に記された〈私はこの人を死なせてしまった〉〈どこで異変に見逃したのだろう〉の稿には自責の念と悔恨の痛切な思いが滲む。

あとがきには、夫・坪内祐三の人となりを『怒りっぽくて優しく、強情で気弱で、面倒だけど、面白い、一緒にいると退屈することがなかった』と。

また後年は酒が入る度に怒り出し、周囲と衝突をしたと十章〈友達〉ではこう綴る。気難しくてあちこちでひとと衝突するので、『あなたは八割ぐらいのひとが好きじゃないんじゃない?』と聞いたことがある。『ううん。9割は嫌い』とすかさず訂正された。歳を重ねるにつれ、どんどん新しいひととの交わりを嫌がるようになり、だれかを紹介される機会もできる限り避けていた。

人間関係のストライクゾーンがとことん狭かったが、思いがけない出会いにも恵まれた。故 中村勘三郎さんと親しくなったのは、お互いの怒りっぽさ、喧嘩っばやさがきっかけだった。 愛されるだけでなく憎まれることもあり、途中で去ってしまったひともいるけど、そうした関係も含めて、彼とつきあう大変さを少しずつ分担してくれるひとが大勢いてくれたおかげで、かろうじて私は最後までもちこたえられた。通夜と葬儀の日に、彼の死を悼んでくださる行列を見ながら、そう思った。

短気な性格は『昼夜日記』<本の雑誌社 刊>で自ら記載している。接客にカチンときたり、居合わせた人の不見識な振舞いに憤り、店を出たこともしばしば。この『夜の坪内祐三』の怒りの沸点が何に起因しているかまでは記されてはいないが、随筆に散見す��、時に寸鉄人を刺す直言に痛快さを覚える一方で、言わずにはおられない衝動が噴出する方だったんだろう。まぁ〈文は人なり〉の言葉通り、このドキドキヒヤヒヤ感が坪内随筆の魅力でもあった。それだけにまだまだ坪内節を聞きたかった。

著者が語る<植草甚一や田中小実昌など変なじいさん作家の系譜を継ぐのは彼だった。横町のじいさん的な存在にツボちゃん自身、なりたかったと思うので…』の言葉が虚しく響く。

投稿元:

レビューを見る

まず、坪内祐三さんの著作を全く読んだことがないので、これから読まなくちゃと思いました。

この、濃くて激しい夫婦関係の愛憎と、坪内祐三という稀有な人物を、彼の作品のイメージなしに先に少し知ったことも、よかったかな、と思う。

たとえばジャズピアニストの小曽根さんと奥様の美鈴さんなどを少し連想して、

才能の塊のご主人とそれを愛し抱きしめる伴侶のイメージは、なんていうか、

富士日記の武田百合子さんとご主人の武田泰淳とか、

村松友視の時代屋の女房まで思い出して、

永遠のテーマだな、と考えてみたり。

まだ坪内さんを亡くしたばかりの奥様は、その不在の大きさを消化するところまで行っていらっしゃらないのだろうけれど、そのタイミングで書かれたからこその、この本の意味を強く感じます。

投稿元:

レビューを見る

伝記ではなくエッセイ風の思い出を綴ったもの。

亡くなった夫の共有した時間を改めて生き直しているような本。坪内祐三へのいろんな思いが溢れていて、それが冷静な文章にも滲み出ていた。

彼が幸せな人だったと思わせる本でした。

投稿元:

レビューを見る

昔、雑誌のアンケートに「今年のノンフィクション本1番」に「靖国」が如何に面白かったか、を書いたら、雑誌に載ってビックリした。書く人居なかったのかなぁ~と思ったが、その後も「文庫本を狙え!」も好きだったし、惜しい人を亡くしたと思う。

投稿元:

レビューを見る

長い本ではないのに、人となりを表すエピソードが的確に描かれているのでとても読み応えがあった。怒りっぽい反面、実家の家族や周りの人への骨惜しみしない親切ぶりや損得勘定のない付き合い方が鮮やかに浮かび上がってくる。

淋しさや後悔、前妻への不快感など内にある感情をなるべく抑えた筆致もとても好感がもてた。

投稿元:

レビューを見る

「本の雑誌」で長らくお付き合いしてきた坪内祐三さんが突然この世を去って、いつかこのような本が出るかなと待っていたのでした。

坪内さんのすぐそばにいた人がこうした文章を書く力を持つ人であったことは貴重なことだったと思います。他にも誰か、違う視点から坪内さんのことを書いてほしいとも思います。

投稿元:

レビューを見る

「ストリートワイズ」や「シブい本」むろん「本の雑誌」のロングインビュー。そういう時代からのツボちゃんの読者である。「噂の真相」の記事も発売号で読んでいた。

彼のおかげで、本当に自分の読書の世界が広がった。亡くなってから、極めて寂しい。当てにするとか、頼るとかいうのではなく、そんな本があったのかと元気づけられていたから。

投稿元:

レビューを見る

妻である著者の、夫との逸話や夫への想いがテンポよく語られ、愛情あふれる内容。とても読みやすい。

‥と思っていたら、著者の方は文芸ジャーナリスト。ツボちゃんも納得する書き手ですね。