- みんなの評価

9件

9件

愛蔵版 お楽しみはこれからだ

著者 和田誠

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

イラストレーター・グラフィックデザイナーとして活躍し、さらにエッセイスト・映画監督・作曲家など多彩な顔をもつ和田誠(1936?2019)の代表作にして、映画エッセイの名著が愛蔵版で復活! 書き下ろしエッセイ=村上春樹

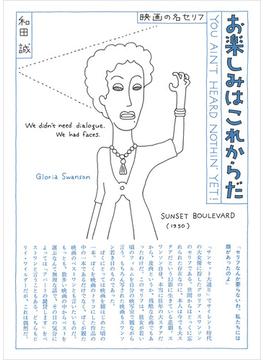

記憶に残る〈映画の名セリフ〉をイラストレーションとともに紹介する本シリーズは、「キネマ旬報」で1973年から23年のあいだ断続的に連載され、全7巻の単行本にまとまり長年映画ファンに愛されてきた。今回オリジナルのまま再現した本体を函に入れた特別仕様で復刊、各巻に書き下ろしエッセイを掲載した栞を付す。

愛蔵版 お楽しみはこれからだ PART7

ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは

この著者・アーティストの他の商品

前へ戻る

- 対象はありません

次に進む

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ 愛蔵版 PART2

2022/06/21 07:03

みんな和田誠さんが大好きだった

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

2022年1月から刊行が始まった、和田誠さんのこのシリーズは「愛蔵版」とはなっているが、最初に刊行された当時のままの完全復刻本として貴重だ。

シリーズの2巻めとなるこの本の場合、最初の刊行が1976年だからほぼ半世紀前で古本屋でもなかなか見つけられないのではないだろうか。

だから、こうして国書刊行会が復刻本で出してくれて、きっと若い読者は喜んでいるに違いない。

唯一当時の仕様と違うとすれば、今回の出版では付録の「栞」がついていることだ。

「PART2」では、音楽プロデューサーでもあるミュージシャン小西康陽(やすはる)さんが一文を寄せている。

小西さんのプロフィールをみると、音楽活動がメインだが、実は大学卒業時には日活の助監督試験を受験したほどの映画ファンでもあって、学生時代は名画座を見まくって年間200本ほどの映画を観ていたらしい。

1959年生まれの小西さんだから、リアルタイムで「キネマ旬報」に連載されていた和田誠さんのこのシリーズを読んでいたと推測し たりする。

残念ながら、今回の「栞」にはそんなことは書かれていない。

書かれているのは、、和田誠さんばりの小西康陽版の「お楽しみはこれからだ」で、川島雄三監督作品からの「名セリフ」が多いのも、なんだか当時の映画青年ぽくて、微笑ましい。

ここにも、和田誠さんの教え子(!)が一人いた。

お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ 愛蔵版 PART1

2022/03/25 07:03

ちょっとしたささやかな記憶

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る

出版社の事情は読者にはわからないもので、いつの間にか本屋さんの店頭に消えていたり、つまりは絶版になっていたりする。

イラストレーターで大の映画ファンでもあった和田誠さんが、1973年から23年という長い期間、時々はお休みもあったが、映画雑誌「キネマ旬報」に連載していた「映画の名セリフ」を和田さん独特のイラストレーションとともに紹介した映画エッセイ全7巻の、最初の巻が出版されたのが1975年。

この時の出版社が文藝春秋。

この本がどれだけ売れたかわからないが、その後文庫に入ることもなかったのはどういった事情だったのだろう。

けれど、このエッセイ集が文庫にはなじまないというのもあって、イラストの魅力が半減するとか注釈の文字が小さくなるだろうとか、それもまたいいように思っていた。

ところが、この名作が、だってあの当時映画青年だった多くの若者が和田さんのこのシリーズでさらに映画にはまりこんだはずで、いつの間にか世の中の本屋さんから消えていたなんて。

それが、今回うれしいことに、オリジナルのまま復刊されることになったのが本書。

出版社は国書刊行会。

各巻に書きおろしとなるエッセイが栞の形ではいっている。

第一巻めの栞エッセイは、村上春樹さん。

和田さんとは自身の著作の装丁など関係の深かった村上さんだから、どんな面白い話が読めるか楽しみにしていた。

「ちょっとしたささやかな記憶」の話。

まるで、この本そのものがそうであったと、今は思える。

2024/12/25 14:51

もう一度名作を観てみる

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る

確かにブルースウィルスが言うように、昔、観た映画を今見ると同じ映画でも違う映画に見えてしまうということはよくある、若者目線でみていた作品を今観ると、というような。やっと、映画の中での父親のセリフが理解できる歳になったのかなあ